小児科医より

『子どものADHD(注意欠如多動症)』子どもの特性を理解し、適切な支援で生活の困難さを軽減しましょう たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

『子どものADHD(注意欠如多動症)』

今回は児童精神科外来で診療する機会の多い子どものADHDについて解説します。

児童精神科医がADHD特性をもつ子どもの受診を勧めるのは子どもの特性を理解し、適切な支援で生活の困難さを軽減するためです。

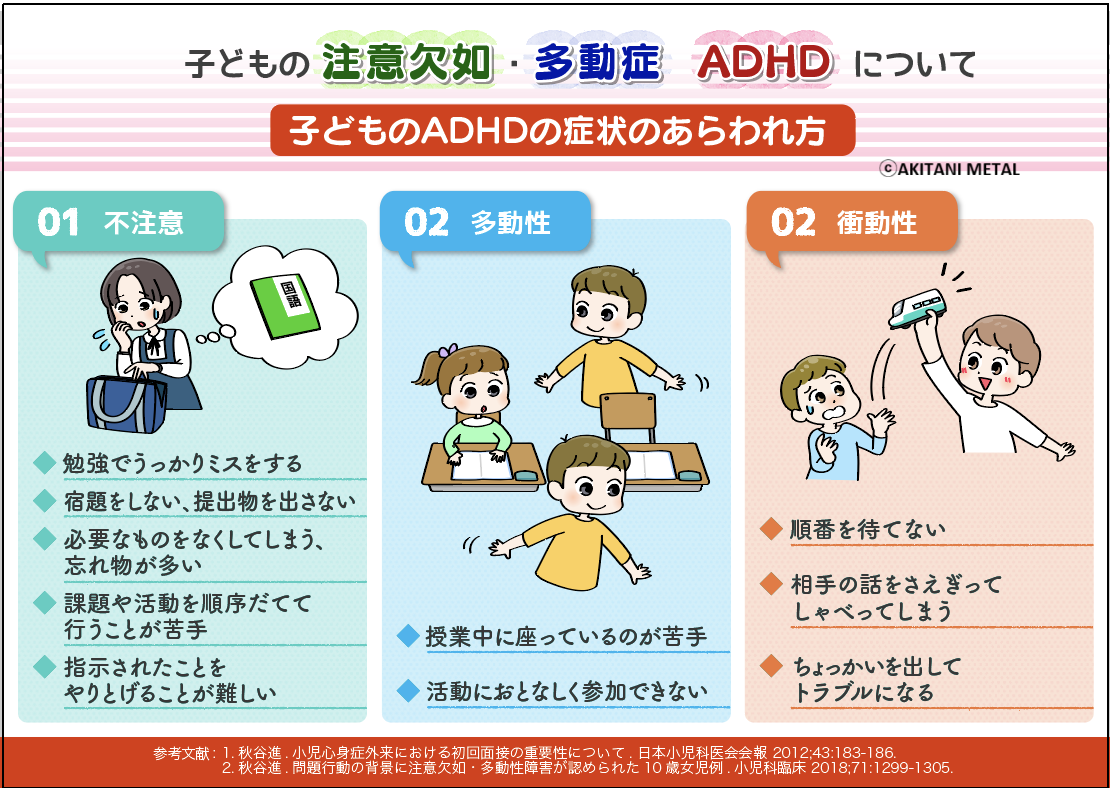

ADHDの特性を持つお子さんは、学業や対人関係で以下のような困難を経験することがあります。

不注意: 集中が続かず、忘れ物が多い、指示を最後まで聞けないなど。

多動性: じっと座っていられない、落ち着きがない、過剰に動き回るなど。

衝動性: 順番が待てない、感情のコントロールが難しい、相手の話を遮るなど。

これらの困難さが続くと、自己肯定感が低下したり、不登校や二次障害(不安障害、うつ病など)につながるリスクもあります。

ADHDの治療は、完治を目指すものではありませんが、特性を緩和し、お子さんが生活しやすくなることを目的としています。特性が日常生活に困難をもたらす場合、早期に専門医を受診することが重要です。

2026.1.1 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

2026.1.1 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

6歳未満の幼児に使用すべきチャイルドシートとは? 保安基準に適合しない製品の危険性と法的責任 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

6歳未満の子どもへのチャイルドシート使用は法律で定められた義務ですが、実際には安全基準を満たさない「未認証品」も出回っています。子どもの命を守るために、チャイルドシートの真実と、安全な製品の選び方を知っておきましょう。

(秋谷進.東京報道新聞.6歳未満の幼児に使用すべきチャイルドシートとは?保安基準に適合しない製品の危険性と法的責任.https://tokyonewsmedia.com/archives/10875)

■6歳未満のチャイルドシートは法律上の義務

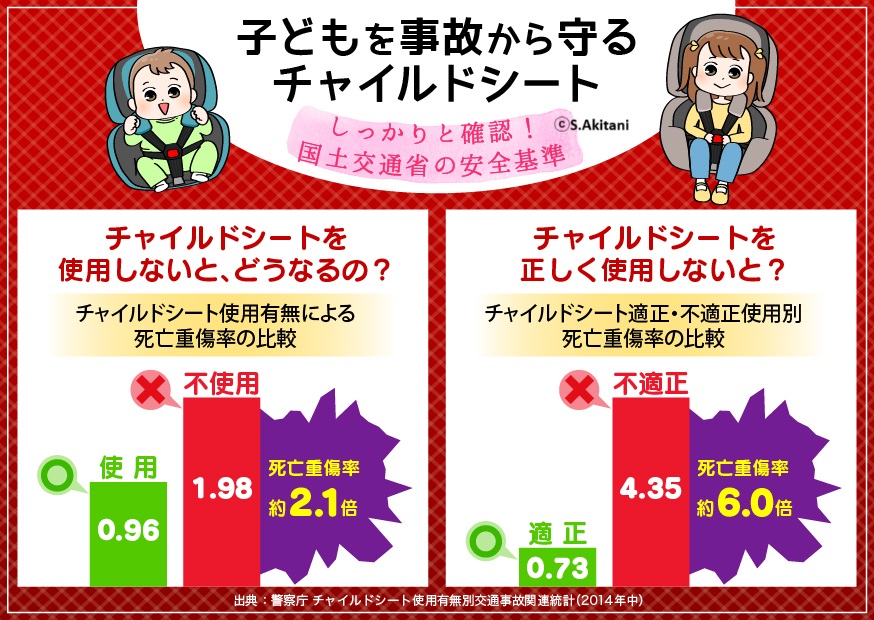

チャイルドシートを使わなかった場合、事故での死亡重傷率は使用時に比べて約2.1倍、正しく使えていなければ、そのリスクは正しく使った場合の約6.0倍にも跳ね上がります。データが示す通り、チャイルドシートは子どもの命を守る上で不可欠です。だからこそ、道路交通法では6歳未満の幼児を車に乗せる際、チャイルドシートを使用することが運転者の義務と定められており、違反すると交通違反点数1点が科されます。

大人の体を基準に作られたシートベルトは、小さな子どもの体を守れません。衝突時にベルトが首にかかったり、腹部を圧迫したりして、かえって重篤な傷害につながるのです。「抱っこしていれば安心」というのも大きな間違いです。事故の衝撃で子どもは腕から飛び出し、車内に叩きつけられてしまいます。ただし、バスやタクシーに乗る場合や、けが・病気でチャイルドシートの使用が健康上適当でない場合、定員の都合で全員が乗れなくなる場合など、やむを得ない事情がある場合は使用義務が免除されます。

■チャイルドシートの正しい使い方

安全な製品を選んだら、正しく使うことが重要です。取付位置は、助手席エアバッグの衝撃を避けるため後部座席が絶対条件で、特に、安全に乗せ降ろしができる歩道側の後部座席(左側)がベストです。また、チャイルドシートはどの車にも取り付けられるわけではありません。購入前に必ず車種別適合表で、自分の車に適合するかを確認しましょう。取り付けは、シートベルト固定式でもISOFIX固定式でも、大人が体重をかけてもグラグラしないよう、しっかりと固定することが大切です。

警察庁とJAFの2024年合同調査では、チャイルドシート使用者のうち、車への取り付けが不十分なケースが30.2%、子どもを正しく座らせていないケースが44.3%にも上りました。お下がりを使う際は、事故歴がないか、ひび割れや部品の欠損がないかを特に厳しくチェックしましょう。

■小児科医から

チャイルドシートは、万が一の事故から子どもの命を守るための命綱です。命綱は、安全基準を満たした製品を正しく使って初めて機能します。

これから購入する方は、価格やデザインに惑わされず、必ずEマークの有無を確認してください。すでにお持ちの方は、取り付け方や子どもの座らせ方が間違っていないか、今一度見直してみましょう。

正しい知識を持つこと、そして実践することが、かけがえのない子どもの命と未来を守ることに直結します。

2025年12月1日 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

2025年12月1日 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

【参考文献】

国土交通省.チャイルドシート安全比較BOOK.

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02assessment/data/pamphlet_child_r1.pdf

e-GOV検索.道路交通法.

https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105#Mp-Ch_5-Se_1

国土交通省.お子様の安全を脅かす未認証チャイルドシートにご注意!~チャイルドシートの重要性や未認証品の危険性についての啓発ビデオを公開しました~

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_002659.html

群馬県. チャイルドシートQ&A

https://www.pref.gunma.jp/page/7376.htm

神奈川県警.チャイルドシートQ&A

https://www.police.pref.kanagawa.jp/kotsu/jiko_boshi/kodomo/mesf2012.html#q4

一般社団法人 日本自動車部品工業会. 部工会における交通安全に関する取組み~未認定チャイルドシートの市場流通について~.

https://www.mlit.go.jp/common/001130304.pdf

国土交通省. お子様の安全を脅かす未認証チャイルドシートにご注意!

https://www.mlit.go.jp/common/001190367.pdf.

Dennis R Durbin, Benjamin D Hoffman. Child Passenger Safety. Pediatrics. 2018 11;142(5); pii: e20182460.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30166367/

Walter H Truong, Brian W Hill, Peter A Cole. Automobile safety in children: a review of North American evidence and recommendations. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2013 Jun;21(6);323-31.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23728957/

消費者庁. Vol.653 より安全なチャイルドシートの使用を!

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20240920/

危険!未認証チャイルドシートの見分け方と違法性

https://note.com/tanakaminoru_/n/nebde1b213a4b

JAF.チャイルドシート安全ガイド.

https://jaf.or.jp/common/safety-drive/protect-life/child-seat/attachment

警視庁/日本自動車連盟(JAF).チャイルドシート使用状況全国調査(2024)

https://jaf.or.jp/-/media/1/2590/2610/2639/2653/4309/crsdata_2024.pdf?la=ja-JP

三井住友海上.ソナエルラボ.

https://www.ms-ins.com/labo/higoro/article/20231102.html

子どもの発熱 どう対応する? 子どもの発熱と解熱剤のしくみ たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

子どもの突然の発熱は、とても心配なことです。

しかし、発熱は体がウイルスや細菌と戦っている重要なサインでもあります。

この記事では、発熱のメカニズム、解熱剤について、小児科医の立場から分かりやすく解説します。

■発熱のしくみ

①体が熱を出す仕組み

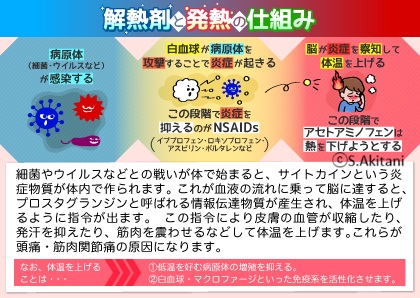

ウイルスや細菌といった小さな敵が体の中に侵入すると、白血球などの免疫細胞が感知し、「サイトカイン」を放出するようになります。サイトカインが血液の流れに乗って脳に運ばれると、情報伝達物質「プロスタグランジン」が作られます。

このプロスタグランジンが、脳の体温をコントロールしている「体温調節中枢(視床下部)」に働きかけ、体温を上昇させるよう指令が発せられるのです。

②生体防御反応としての発熱

発熱は、体を守るための重要な「生体防御反応」の一つです。体温が上昇することにより、多くのウイルスや細菌は増殖しにくくなります。例えば、インフルエンザウイルスなども、高い熱には弱いのです。

体温が上昇すると、私たちの免疫システムで働く白血球などの免疫細胞がより活発に、そして効率的に病原体と戦えるようになります。熱を出すことで、体は病気を早く治そうと頑張っているのです。

■子どもの解熱剤、大人とどう違うの?~安全な解熱剤の選び方~

発熱した子どもに処方される解熱剤は、主に「アセトアミノフェン」という成分のものです。アセトアミノフェンが熱を下げる詳しい仕組みは、まだ完全には分かっていません。しかし、アセトアミノフェンが脳の体温調節中枢に作用し、血管を広げて体の外へ熱を逃がしやすくして体温を下げると考えられています。大人が熱や痛みでよく使うロキソプロフェン(商品名:ロキソニン®など)や、ジクロフェナクナトリウム(商品名:ボルタレン®など)といった解熱鎮痛薬は、「非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)」という種類です。NSAIDsは、体温を上げる原因物質であるプロスタグランジンが作られるのを抑えることで熱を下げます。しかし、1999、2000年の厚生科学研究で、子ども、特にインフルエンザなどの特定のウイルス感染症にかかっている場合にNSAIDsを使用すると、死亡率が高くなることが報告されました。そのため、日本小児科学会からも「インフルエンザの際にはアセトアミノフェンが適切であり、NSAIDsの使用は慎重にすべき」という提言が発出され、原則として子どもには使用しません。

熱があっても比較的元気で、水分も取れて眠れているなら、急いで使う必要はありません。一般的には38.5℃以上で、子どもがつらそうにしている場合が使用を考える目安です。

詳しくは以下を参照してください。

秋谷進.東京報道新聞.子どもの発熱 どう対応する?発熱と解熱剤の正しい知識と理解.

子どもの発熱 どう対応する?発熱と解熱剤の正しい知識と理解 – 東京報道新聞

2025.08.13 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

2025.08.13 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

2025年4月から定期接種になった 帯状疱疹ワクチン たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

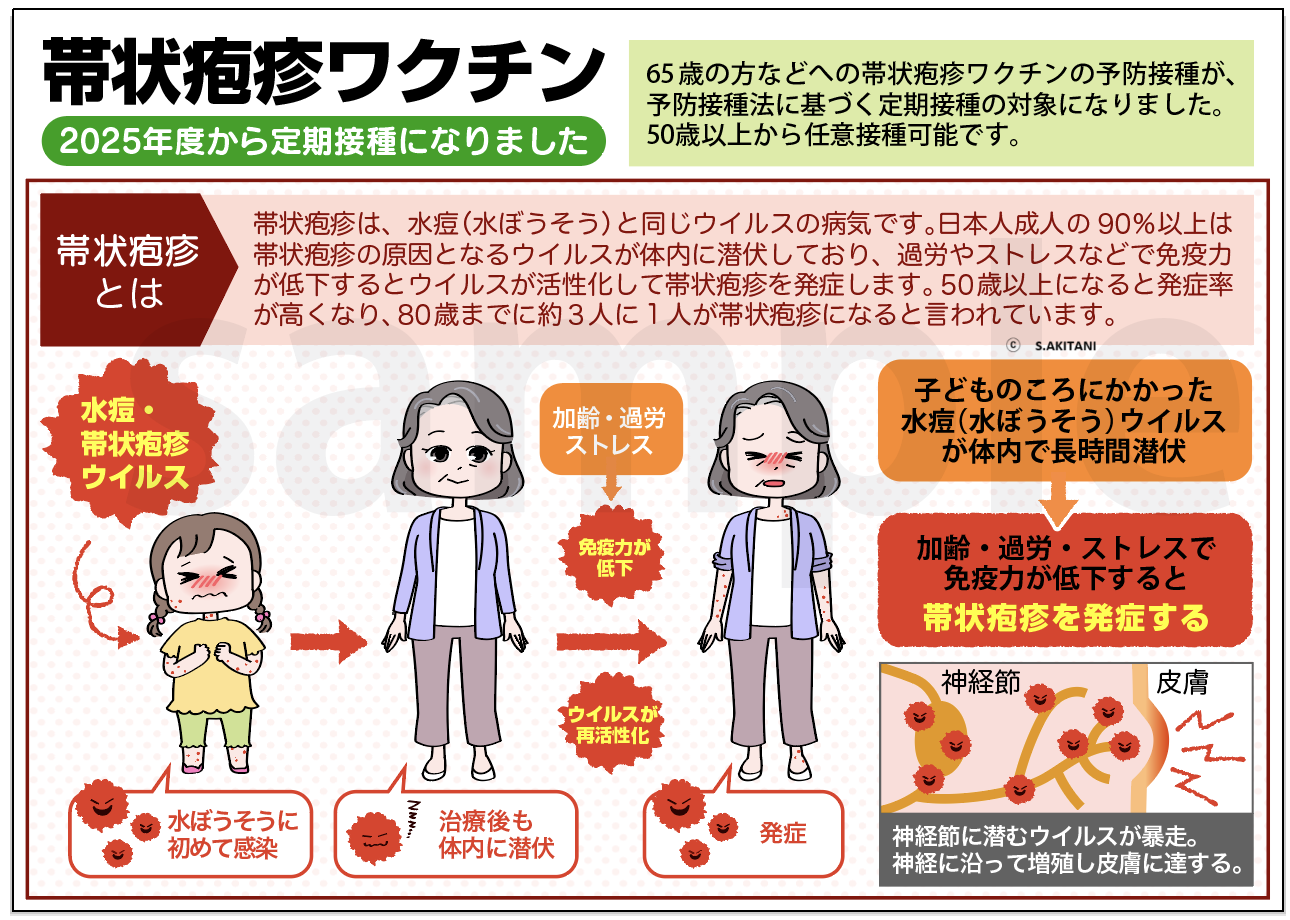

2025年4月、「帯状疱疹後神経痛(PHN)」などつらい痛みを引き起こす帯状疱疹のワクチンが、65歳以上の方などを対象に予防接種法に基づく「定期接種」となりました。帯状疱疹ワクチンの定期接種は、痛みや後遺症から自分を守る重要な手段です。

皆さんも対象年齢に達した際は、居住自治体のホームページを確認したり、保健所に問い合わせたりして、正確な情報を確認してください。なお、万が一の健康被害に備えて、国による救済制度も整備されています。安心して接種を検討していただけます。

2025年7月29日 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

*詳しくは、秋谷進.AllAbout.2025年4月定期接種化! 帯状疱疹ワクチンの必須知識:種類・費用・後遺症リスクを徹底解説.

https://allabout.co.jp/gm/gc/512399/

2025年4月定期接種化! 帯状疱疹ワクチンの必須知識:種類・費用・後遺症リスクを徹底解説 [医療情報・ニュース] All About

HPVワクチンについて知ってください。正しい知識と理解のために。 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

HPVワクチンについて知ってください 正しい知識と理解のために

若い女性の間で子宮頸がんにかかる方が増えていますが、子宮頸がんの原因の多くはヒトパピローマウイルス(HPV)というありふれたウイルスです。HPVワクチンには、HPV感染を防ぎ、子宮頸がんなどの病気を予防する効果が期待されています。日本では一時期、HPVワクチンの積極的な接種勧奨が控えられ、接種率は低いままの状態です。

この記事では、HPVワクチンの効果や安全性、世界の状況などを分かりやすく解説し、大切な人を守るための情報を提供します。正しい知識を得て、ワクチン接種について考えてみませんか。

1.はじめに:HPVと子宮頸がんについて知ろう

①HPVとは?

HPVと略されるヒトパピローマウイルスは、性的接触経験のある女性の半数以上が生涯で一度は感染すると言われるほど、ありふれたウイルスです。多くの型があり、一部の型は子宮頸がんだけでなく、肛門がんや中咽頭がん、良性のいぼである尖圭コンジローマなど、様々な病気の原因となります。近年、特に若い世代の女性で、子宮頸がんにかかる方が増えています。

②子宮頸がんの現状

日本で子宮頸がんにかかる女性は毎年約1.1万人、そのうち命を落としてしまうのは約2,900人と言われています。罹患者数は特に20代から増加し始め、30代までに治療のために子宮を失う(妊娠できなくなる)ケースも少なくありません。早期発見・早期治療が重要ですが、予防できる手段があることも知っておく必要があります。

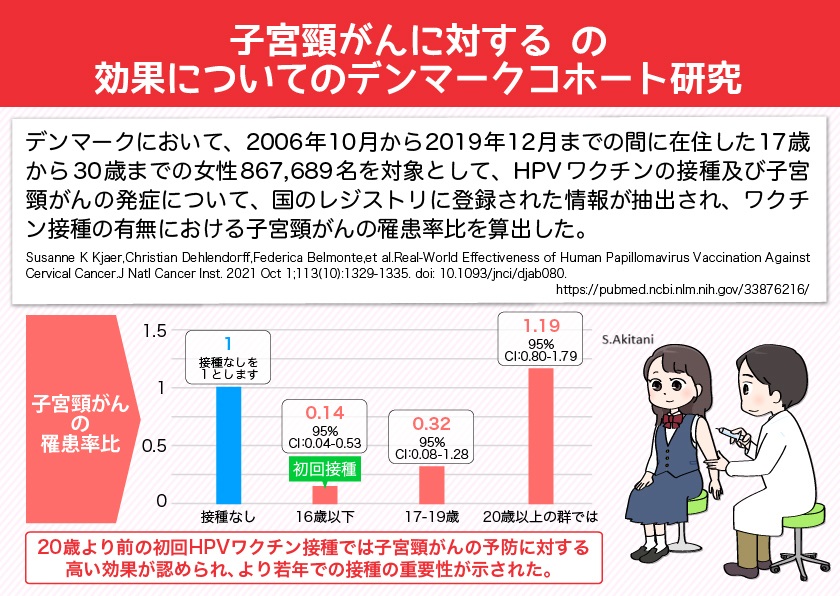

③HPVワクチンとは?その効果

HPVワクチンは、子宮頸がんそのものを予防する効果はまだ確認されていません。確認されているのは前がん病変を予防する効果ですが、ワクチン接種で、将来的な子宮頸がんの予防効果が期待されています。感染前に接種するのが最良で、定期接種の対象者は公費(無料)で接種できます。

④ワクチンの種類と効果

HPVワクチンは、HPV感染を防ぐためのワクチンです。日本では、小学校6年生から高校1年生までの女子が定期接種の対象者になっています。ワクチンは、2価・4価・9価の3種類です。

2価・4価のワクチンは多くの子宮頸がんの原因になっているHPV16型・18型の感染を防ぎ、子宮頸がんの約50~70%を予防します。9価ワクチンは、別のタイプへの感染も防ぐため、約80~90%の子宮頸がんを防げます。

⑤なぜ若いうちの接種が効果的なのか?

HPVワクチンは、感染する前に接種するのが冒頭のキャッチアップ画像にあるように最も効果的です。性交経験前の年齢(16歳頃まで)の接種が推奨されています。しかし、それ以上でも、性交経験があっても、まだ感染していないHPV型への感染を予防したり、新たな感染を防いだりする効果は期待できるため、接種する価値はあります。

⑥接種スケジュール

HPVワクチンは、一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回または3回接種する必要があります。接種するワクチンの種類や、1回目接種時の年齢によって、接種時期や回数は異なります。ワクチンの種類と接種タイミングは、以下のとおりです(表1)。

表1.ワクチンの種類、接種年齢、回数とスケジュール

|

ワクチンの種類と接種タイミング |

接種回数 |

接種スケジュール |

|

|

2価ワクチン(ガーダシル) |

3回 |

2回目は1回目の1か月後、3回目は1回目の6か月後。 |

|

|

4価ワクチン(サーバリックス) |

3回 |

2回目は1回目の2か月後、3回目は6か月後。 |

|

|

9価ワクチン (シルガード9) |

1回目を15歳になるまでに受けるとき |

2回 |

1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上 |

|

1回目を15歳になってから受けるとき |

3回 |

2回目は1回目の2か月後、3回目は6か月後。 |

|

どのワクチンを接種するかの詳細は、接種を希望する医療機関に問い合わせてください。3種類いずれのワクチンも、1年以内に規定回数を終了させるのが望ましいとされています。

2.日本と世界の接種状況:みんなで打つことの意味

日本の接種率はまだ低い水準ですが、諸外国では8割以上になっているところもあります。集団免疫があると、接種できない人や効果が十分でない人も感染から守られます。

①日本の現状

日本では、HPVワクチンは2013年4月に定期接種となりましたが、その2か月後から約8年間、副反応への懸念などから積極的な接種勧奨が差し控えられました。この期間、接種率は1%未満にまで落ち込みました。2022年度から積極的勧奨は再開され、接種率は上昇しつつありますが、まだ低い水準です。

接種勧奨が差し控えられていた期間に接種機会を逃した方々(1997年度~2005年度生まれの女性)のために、公費で接種を受けられるキャッチアップ接種制度がおこなわれています。2025年3月末までにHPVワクチンを1回以上接種した該当者で、公費による接種を希望する場合は、2026年3月末まで2回目・3回目の接種を検討できます。

2023年4~9月の日本における初回接種率は39.9%、2回接種率は12.8%と、米国の初回接種率(2022年、77.8%)などと比較しても低い状況です。

②海外の状況

HPVワクチンはWHO加盟国194か国のうち137か国で、公的予防接種の対象となっており(2024年1月時点)、そのうちアメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリアなどを含む59か国においては男性も接種対象となっています。カナダやオーストラリアなどでは、国の積極的な取り組みにより、接種率は8割以上に達しています。

③集団免疫:「社会を守る」効果

予防接種には、接種した「個人を守る」効果だけでなく、感染症の流行そのものを抑えることで「社会全体を守る」という大切な役割があります。多くがワクチンを接種すると、社会全体でHPV流行を抑えられます。これが「集団免疫効果」です。集団免疫効果があると、ワクチンを接種できない人や、接種しても十分な免疫が得られない人も、HPV感染から間接的に守られることにつながるのです。

3.男性へのHPVワクチン接種について

男性もHPVワクチンを接種して、集団免疫を高める意識は必要です。

男性接種の意義とは

男性がHPVワクチンを接種すると、肛門がんや中咽頭がん、尖圭コンジローマなどのHPV関連疾患から自身を守るだけでなく、パートナーへの感染を防ぐ効果も期待でき、男女ともに接種することで、より高い集団免疫効果が得られます。

現在、男性のHPVワクチン接種は任意接種(自費)で、公費助成の対象外です。3回の接種で約5~6万円程度の自己負担が必要ですが、一部の自治体では独自に助成制度を設けている場合があります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

4.ワクチンの安全性と副反応について

ワクチン接種後には接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがありますが、病気になったり障害が残ったりした場合には、予防接種法に基づく救済制度が適用されます。

①安全性に関する情報

接種後には、他のワクチンと同様に、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。まれに、アナフィラキシーなどの重いアレルギー症状や、ギラン・バレー症候群などの神経系の症状が起こることが報告されています。以前、接種後に「広範な痛みや運動障害」などが報告されましたが、その後の詳細な調査で、同様の症状はHPVワクチン未接種の同年代の方にもみられることが分かり、現時点ではワクチン接種との因果関係は否定的とされています。ただし、ワクチンの接種後やけがの後などに原因不明の痛みが続いた経験のある方は、これらの状態が起きる可能性も考慮し、接種については医師とよくご相談ください。ワクチンの安全性については、継続的に調査・確認が行われています。

②副作用被害救済制度

予防接種によって健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起きた場合には、予防接種法に基づく救済制度の適用を受けます。HPVワクチンに限らず、日本で承認されている全てのワクチンが対象で、予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合に、医療費や障害年金などが給付されます。万が一、ワクチン接種後に気になる症状が現れた場合は、まずは接種した医療機関にご相談ください。

5.HPVワクチン接種のまとめ:自分と周りの人を守るために

HPVワクチンは、子宮頸がんなどのがんや尖圭コンジローマといったHPV感染による病気を予防するための効果的な手段の一つです。特に、HPVに感染する可能性が低い若いうちに接種すると、より高い予防効果が期待できます。多くの人が接種することで集団免疫効果が高まり、社会全体を感染症から守ることにもつながります。男性の接種も、本人とパートナー、社会全体の健康を守る上で重要です。

ワクチンの効果や副反応について正しい情報を知り、不安な点があれば医師に相談した上で、接種については、自分自身で判断することが大切です。「個人の予防」が「社会全体の健康」へとつながることを理解し、行動していきましょう。

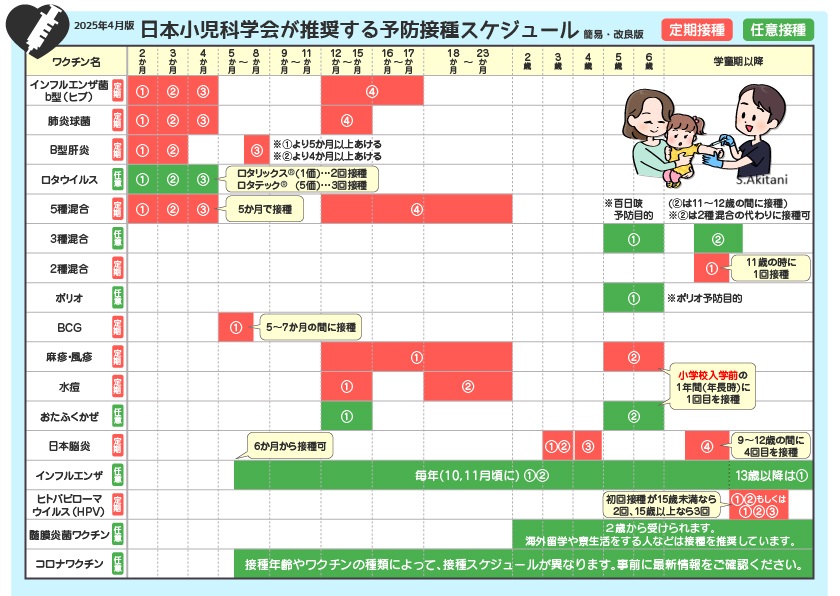

参考までに日本小児科学会の推奨する予防接種スケジュール2025年4月版を簡易にしたものを掲載します。

参考文献:

1.厚生労働省. ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~. https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html

2.厚生労働省. HPVワクチンについて知ってください 子宮頸がん予防の最前線. https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202205_00001.html

3.厚生労働省. ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種について. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/hpv_catch-up-vaccination.html

4.東京都.初めてのHPVワクチン. https://www.vaccine.metro.tokyo.lg.jp/

5.河内長野市.男性へのHPVワクチン接種費用の助成について. https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/8/107186.html

6. 国際セクシュアリティ教育ガイダンスに基づくレベル・年齢ごとの性教育目標.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374167

たちばな台クリニック小児科 秋谷 進 2025年07月01日

たちばな台クリニック小児科 秋谷 進 2025年07月01日

なお、教員の方でリンク先にご登録されている方は、朝日新聞にて連載中の先生向けの記事を購読可能です。

秋谷進.朝日新聞 先生コネクト.【子どもを診まもる】子宮頸がんから子どもの未来を守るHPVワクチンを知ってください.

https://www.asahi.com/sensei-connect/articles/15799072

【子どもを診まもる】子宮頸がんから子どもの未来を守るHPVワクチンを知ってください | 朝日新聞社 先生コネクト

たちばな台クリニック小児科 5歳児健診のお知らせ

たちばな台クリニック小児科では、このたび5歳児健診(自費診療)を始めます。

5歳児健診の実施内容は、自治体や担当する医師によって若干の違いがあります。

例えば神奈川県川崎市では1985年から市内の4歳および5歳児全員を対象とした公費による個別健診が行われ、

埼玉県越谷市では事前に配布されたアンケート調査を元に対象者の5歳児健診が行われます。

たちばな台クリニック小児科では、「精神発達の状況」「言語障害の有無」「社会性の発達」等について、

集団生活を営む上で必要な社会性の発達や自己統制などの行動面の発達を主に、

小児科医師が発達歴の問診・行動観察・質問紙によって評価することを目的にします。

[受診の流れ]

①小児科外来で受診し、相談します。小児科医から、5歳児健診の説明があります。

対象者に、子どもの強さと困難さについてのアンケート調査SDQ(Strength and Difficulties Questionnaire)

および乳幼児発達スケールKIDS(キッズ:KINDER INFANT DEVELOPMENT SCALE)をお渡しします。

②SDQおよびKIDSを記入して頂き、クリニック受付まで提出してください。

評価に1週間かかります。提出時に1週間後以降で予約を取得してください。

③5歳児健診:身体計測、問診、内科診察

と言った流れになります。なお、視力検査は実施していません。

対象:5歳0カ月~5歳6カ月のお子さん

(なお、社会性の発達や自己統制などの行動面の発達に関する評価を希望する方の健診はこの限りではありません)

健康診断料(自費):3,850円(税込み)

ご不明な点がございましたら、お気軽に小児科へお問い合わせ下さい。

たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

たちばな台クリニック

〒227-0046

横浜市青葉区たちばな台2-7-1

電話番号:045-961-7835

FAX番号:045-961-7862

メールアドレス:tachibanadai.cl@gmail.com

アクセス

東急田園都市線「青葉台駅」より市営バスで5分または徒歩で15分