院長より

感染対策研修会に参加してきました

毎日寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

本日青葉区医師会館におきまして院内感染対策研修会が開催され、当院から3人が参加いたしました。

今回は『クリニックにおける感染対策の基本』というテーマで、藤が丘病院 感染管理認定看護師の 川野先生からの講義を拝聴いたしました。

はじめに標準予防策(スタンダードプリコーション)、

つまり「手指衛生、個人防護具、針刺し防止、咳エチケット」など感染対策の基本についてお話がありました。

その後は職業感染防止策として針刺し事故・血液暴露に対する対応、また日本ではまだまだ問題として残っている結核感染予防についてのお話を聞かせて頂きました。

当院でも毎月一度多職種が集まり感染対策委員会を開催しております。今回の講義を参考に当院の感染対策に対する意識をさらに向上できればと考えております。

さて皆さんは「衛生的手洗い」という言葉をご存知ですか?

これは医療現場で私たちが日々行っている手洗いの方法です。

❶手のひら ➡ ❷手の甲 ➡ ❸指の間 ➡ ❹親指 ➡❺爪 ➡ ❻手首

の順序で洗い残しの無いように洗っていきます。

12月に入り、インフルエンザや胃腸炎など感染症が気になる季節になりました。

皆様もぜひ「衛生的手洗い」を行って感染予防につとめてください。

昭和大学藤が丘病院防災訓練

院長の山嵜です。

11月19日(日)昭和大学藤が丘病院で年に一度の大規模防災訓練が開催されました。

30年以内には必ず発生すると考えられている東京湾直下型の元禄型大震災ですが、今回の訓練は東京湾北部を震源とするM7.3の地震が発生したという想定で行われました。

❶ 災害拠点病院:藤が丘病院、❷ 医療調整班:青葉区区役所、❸ 地域定点診療拠点:奈良小学校

各班に分かれての合同訓練です。

私は昨年は藤が丘病院で被災者を重症度別に分類する「トリアージ」活動を行いましたが、

今年は「青葉区災害医療アドバイザー」として青葉区役所の医療調整班に参加いたしました。

医療調整班というのは藤が丘病院、8つの災害時協力病院(たちばな台病院も含まれています!)、青葉区にある12の診療拠点(小学校や中学校)などと無線で通信を行い、各診療拠点で発生した被災者をどの病院に搬送すればいいかを各病院と調整する重要な部署です。

ここで情報が錯綜すれば現場に大きな混乱が発生してしまいます。

~災害医療アドバイザーの入戸野先生と~

今回の訓練はスムースな連携をとることが出来ましたが、実際には多数の情報が押し寄せてくる可能性があり、まだまだ改善すべき問題点があるかとも感じました。

しかし、日々のこのようなシミュレーション訓練がいざという時にはとても重要だという事を確認させられた一日でした。

” 災害が発生しないことが一番ですが、いざという時のためにぜひ皆さんも日々の備えを! ”

青葉区民祭り&健康フェスティバル♪

院長の山嵜です。

11月3日(金)は青葉区総合庁舎を中心に青葉区民祭りが開催されました。

また、スポーツセンターでは「健康長寿のまち青葉」をテーマに健康フェスティバルが同時開催されました。

私も青葉区医師会から「健康相談」の担当として健康フェスティバルに参加いたしました。

~ことり内科 小島先生と~

当日は晴天にも恵まれ、暑いくらいの天候で本当にたくさんの方に参加して頂きました。

健康相談は事前申し込みの上、抽選で選ばれた方を対象に行いました。

生活習慣病の相談を中心に多岐に渡る内容で、私も一緒に考えながらアドバイスさせて頂きました。

今回の健康フェスティバルをはじめ、青葉区は健康に対する意識がとても高く本当に素晴らしいと思います。

これからも青葉区の健康長寿にお役に立てるよう、活動していきたいと思います。

~青葉区医師会のみなさんと~

横浜マラソン2017 ~ドクターランナー~

明日10月29日は「横浜マラソン2017」の開催日・・・でした。

というのも台風が近づいているため残念ながら本日中止が決定いたしました。

この日のために大会の準備を行ってきた方たちにとっては非常につらい決断だったとは思いますが、

ランナーやボランティアの方々の安全を考慮すれば英断だったと思います。

今回の横浜マラソンでは私も青葉区医師会からドクターランナーとしてフルマラソンに参加する予定でした。

雨の中走る決意をしておりましたが、お天気にはかないません。

今後も機会があれば是非ドクターランナーとしてマラソンに協力できればと思います。

さあ明日からまたトレーニング再開です。

日体大防災訓練

10月14日、15日と日体大で防災訓練が行われました。

15日には阪神淡路大震災を経験された神戸百年記念病院の 水谷和郎先生のご講演があり、私も参加させて頂きました。

水谷先生は震災当日震源地からはやや離れた兵庫県立淡路病院で当直医をされていらっしゃいました。震災発生から約2時間後、一人の軽症者を皮切りに後方支援病院としての淡路病院には次から次へと被災者が搬送されてきました。災害医療と救急医療の違い。救急医療の現場では一人の傷病者に対してスタッフ全員が精力を注ぐ医療が展開されます。ところが災害医療では予後の厳しい一人の方にたくさんのスタッフが時間をかけることは出来ません。厳しいかもしれませんがそこで行われるのが治療を継続するか、中止するかの決断です。講演の中では実際に災害医療が行われた淡路病院内の映像が紹介されました。これがリアルな災害医療現場かと思い知らされました。

災害はまさに忘れたころに訪れます。誰がどう動くかや物品の確認はもちろん、細かい所までシミュレーションを行い、さらにそれをfeed backしていくことが大切だと考えさせられたとても貴重なご講演でした。

青葉区医師会 循環器研修会

少し前の話になりますが、9月13日(水)に青葉区医師会館で青葉区循環器研修会が開催されました。

今回は「心疾患のトータルマネージメント」をテーマに、たちばな台病院 副院長・心臓血管センター長の太田先生と私で現在のたちばな台病院・クリニックで行っている最新の治療についてお話をさせて頂きました。

太田先生は『たちばな台病院での冠動脈インターベンション~その特色と地域連携の重要性~』、私は『どこまで治せる? 当院における心房細動アブレーション~治療適応から術後管理まで~』というタイトルで講演いたしました。

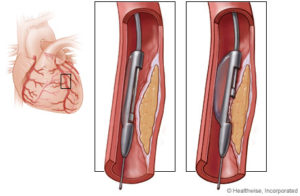

冠動脈インターベンションというのは、動脈硬化により狭くなったり閉塞したりした心臓の血管(冠動脈)を、手首や太ももの付け根から挿入したカテーテルを用いて治療するカテーテル手術のことです。1977年にスイスのAndreas Gruentzigが世界で初めて冠動脈に対するバルーン拡張術を施行し約40年になります。その後1986年にはステントという金属のコイルを血管内に留置し血管を拡張させる画期的な方法が開発され、2002年には現在もステント治療の主流として使用されている薬剤溶出性ステントが登場しました。

薬剤溶出性ステントにより再狭窄率を劇的に減少させることが出来ましたが、ステントは異物であるため血栓症という危険性がつきまとうこと、またあくまでもコレステロールが蓄積されて生じた動脈硬化を押しのける治療であることなどが問題となります。そこで、現在太田先生が力を入れているのがDCA(Directional Coronary Atherectomy:方向性冠動脈粥腫切除術)という方法です。

DCAとは先端の片側半分にカッターのついたカテーテルを狭窄部まで進めていき、カッターを回転させることで動脈硬化を削り取ってしまう治療方法です。当然非常に熟練した技術が要求されますが、成功すれば動脈硬化を体外に除去することが出来るという事になります。治療可能な部位は限られてきますが、ステントを用いずに良好な拡張を得ることもできることから、非常に期待される治療法です。

胸の痛みがある、狭心症と診断されている、ステント治療を受けたことがある、もし最新の冠動脈インターベンションにご興味がある方はぜひ当院までお気軽にご相談ください。

※私の講演の内容に関連した話は9月28日に行いました健康教室のブログでお届けいたします。