2022年11月

横浜市青葉区における災害対策

院長の山嵜です。

本日は青葉区看護職連絡会・在宅医療連携拠点合同企画にお招きいただき、

「地域における防災研修 医療職・介護職が知っておくべき災害対策」

というテーマで講演をさせて頂きました。

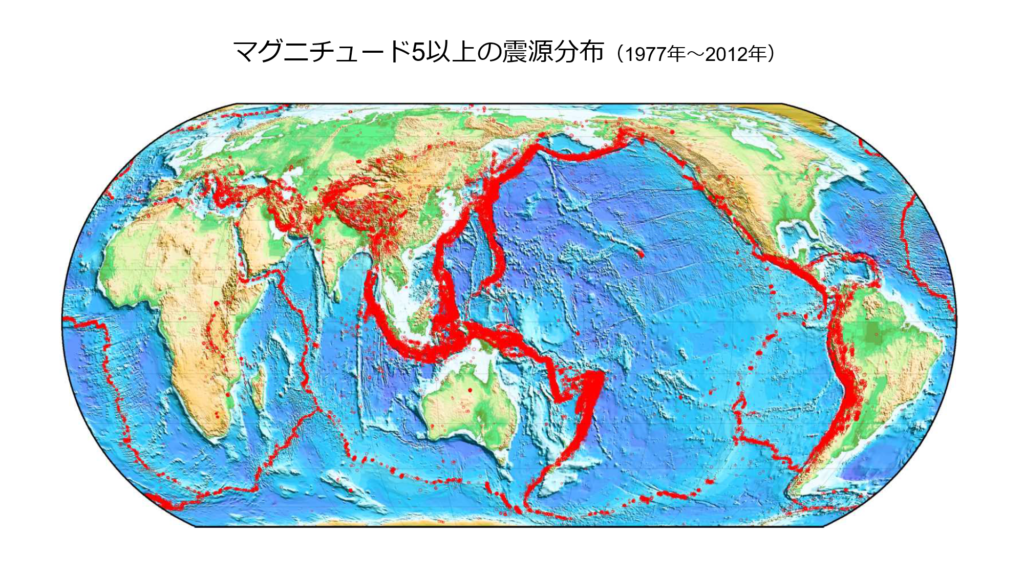

地震は世界中どこでも起こっているわけではなく、地震が多発する地域とそうでない地域があります。上の図は、世界地図の上に、1977年1月から2012年12月までに発生したマグニチュード5以上の地震を赤い丸印で示したものです。日本の面積は世界の面積の1%未満であるにもかかわらず、世界の地震の約1割が日本の周辺で起こっています。日本は世界的に見ても地震による危険度が非常に高く、全国のどこでも地震によって強い揺れに見舞われる可能性があります。

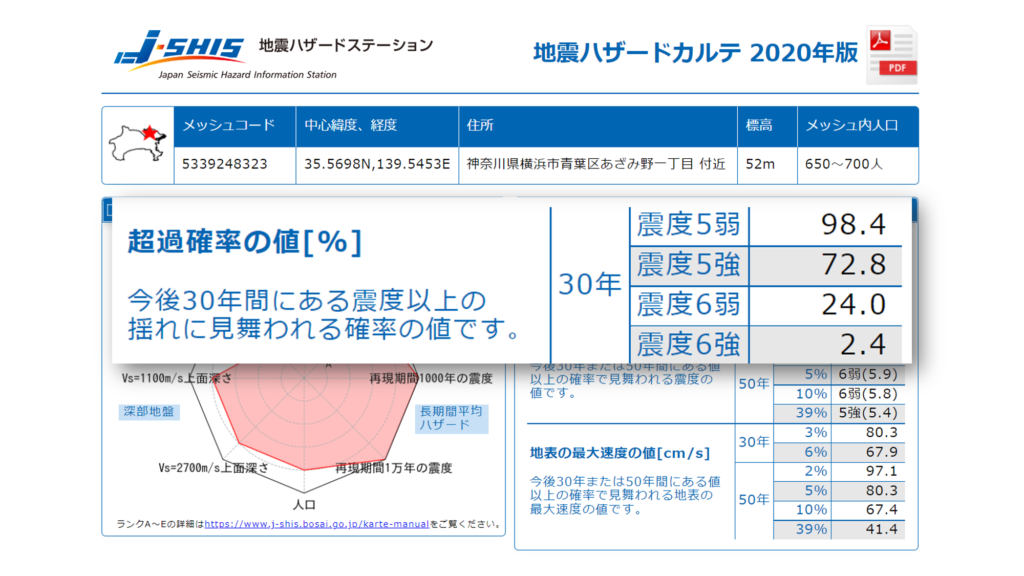

上の地震ハザードカルテによりますと青葉区医師会館の存在するあざみ野一丁目付近では、30年以内に震度5弱の揺れが発生する可能性が98.4%、5強が72.8%、6弱が24%、そして6強が2.4%と推定されています。

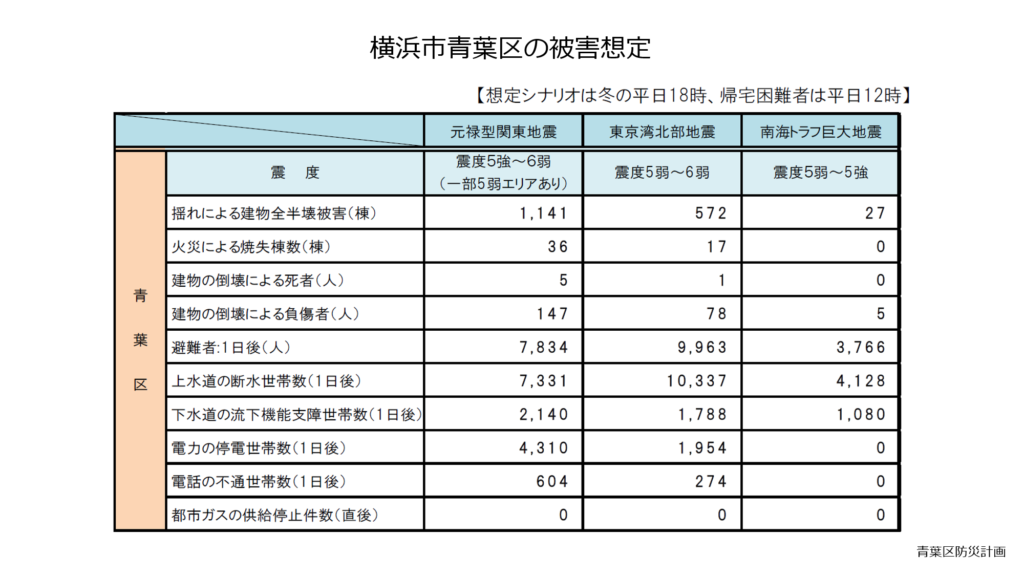

元禄型大地震が発生した際の横浜市青葉区の被害想定では、死者数は少ないものの発災一日後の推定避難者数は7,834人と多くの避難者が発生することが予測されています。

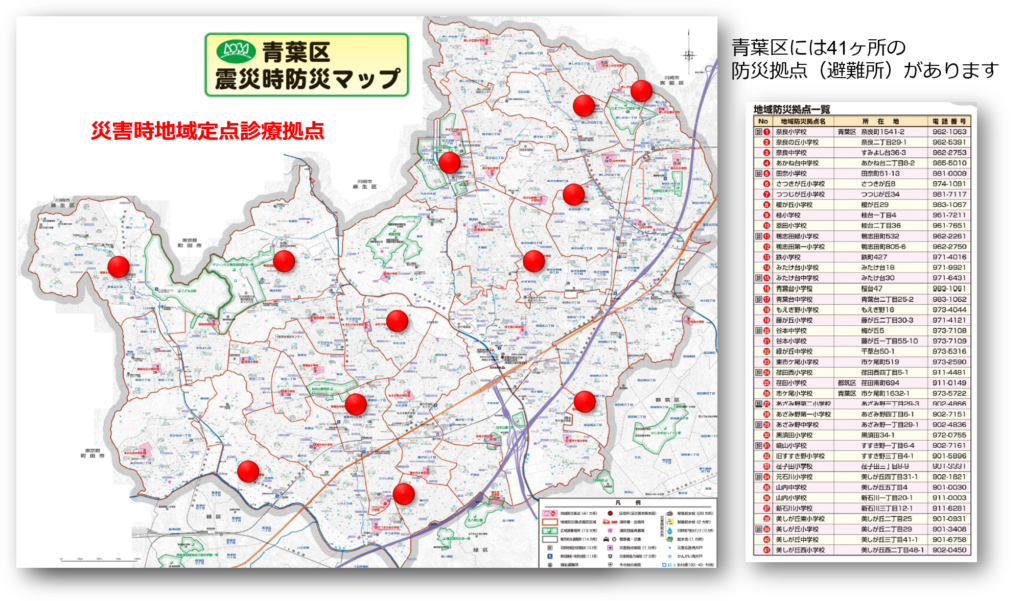

青葉区には41か所の避難所がありますが、うち12ヶ所には震度6弱以上の揺れが発生した際に定点診療拠点が開設されます。

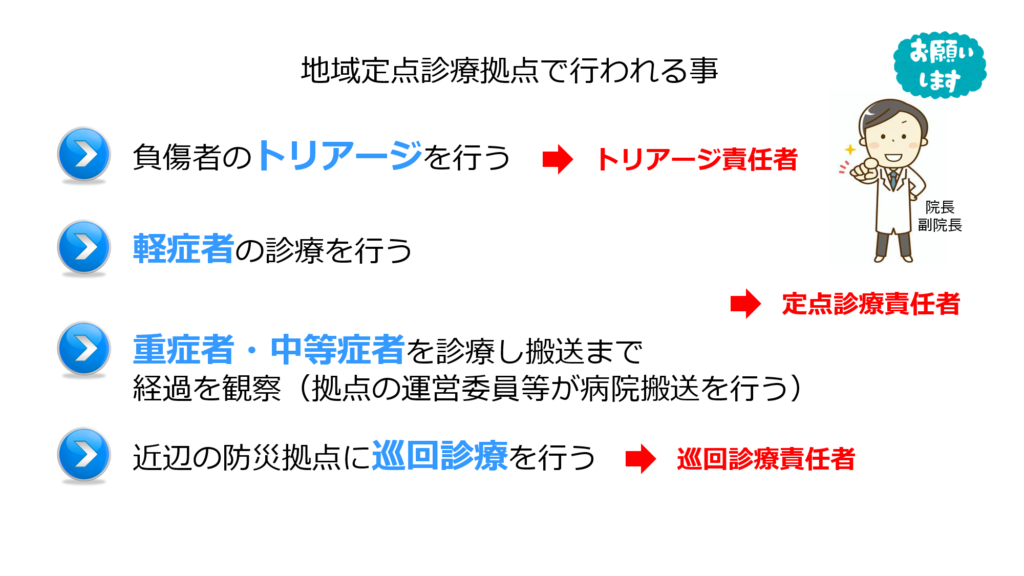

定点診療拠点では下記のような活動が行われます。

青葉区医師会会員の先生方は震度6弱以上の揺れが発生したら、担当の定点診療拠点に参集することになっています。

自院での診療が可能な先生は黄色の診療旗を掲げて診療を行っていただき、自院での診療が困難な先生は定点診療拠点に残って、トリアージや診療に従事致します。

災害時に多数の診療拠点を開設するためには多くの医師の協力が必要です。一つの区内に12もの診療拠点を開設し活動することになっているのは横浜市18区の中でも青葉区だけです。

ご協力いただける先生方には感謝しかありません。

まだまだお話したことはたくさんありましたが、書ききれないのでまたの機会にその場を設けたいと思います。

本日は看護職・介護職の方をはじめとしてケアマネージャーさん、薬剤師の先生などなど50名を超す多職種の皆さんにご参加いただきました。

これだけの医療従事者の方が災害に対して興味を持っていただけたことは大変うれしく思います。

災害時には自助・共助・公助どれも欠かすことが出来ません。多くの方が一丸となって青葉区の災害対策を構築していけましたら幸いです。

本日もお疲れ様でございました。

未来を見据えた糖尿病治療

本日も少し前の講演会のご報告です。

9月28日に「循環器からみた糖尿病治療WEBセミナー」におきまして

「未来を見据えた糖尿病治療 ~私たちが選ぶべき治療戦略とは?~」

というテーマでお話をさせて頂きました。

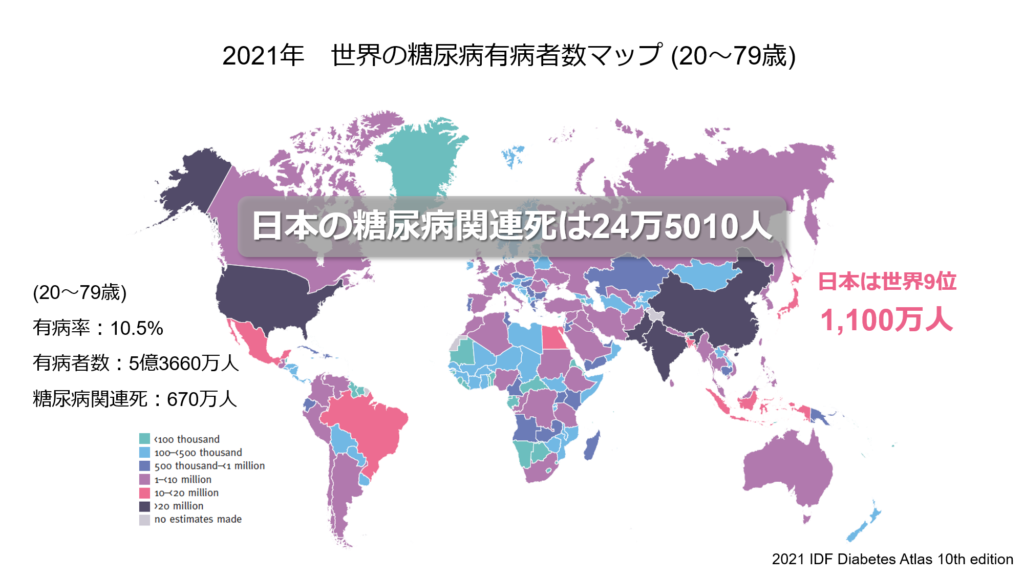

世界には5億3660万人の成人糖尿病患者が存在すると言われています。これは世界の人口のおよそ10分の1にあたります。

日本における糖尿病患者数は1,100万人と推定されており、世界でも9位にランキングされております。

また糖尿病関連死は24万5,010人と推定されており、この事からも日本の医療にとって糖尿病は非常に重要な疾患であることがお分かりいただけるかと思います。

糖尿病患者では非糖尿病に比べ平均寿命が短いことが報告されています。

全死亡、心疾患による死亡、そして虚血性心疾患による死亡も、性別・年齢を問わず高率になっています。

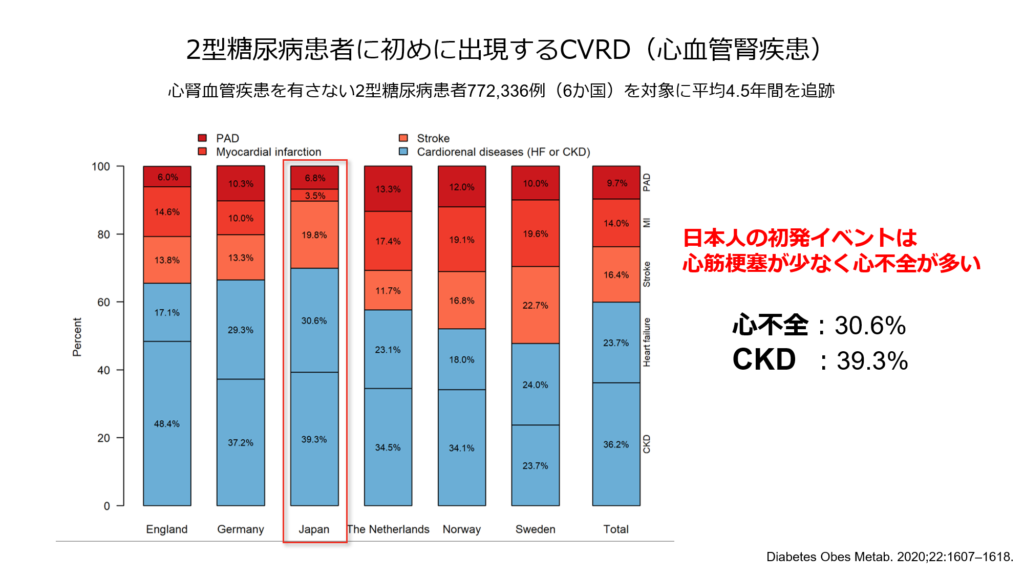

では糖尿病においてはじめて出現する心血管腎イベントは何か?

心腎血管疾患を有さない2型糖尿病患者772,336例を平均4.5年間追跡したデータがこちらになります。

糖尿病というと虚血性心疾患との関連が容易に思い浮かびますが、意外にも初発のイベントは圧倒的にCKDと心不全が多数であることが明らかとなりました。

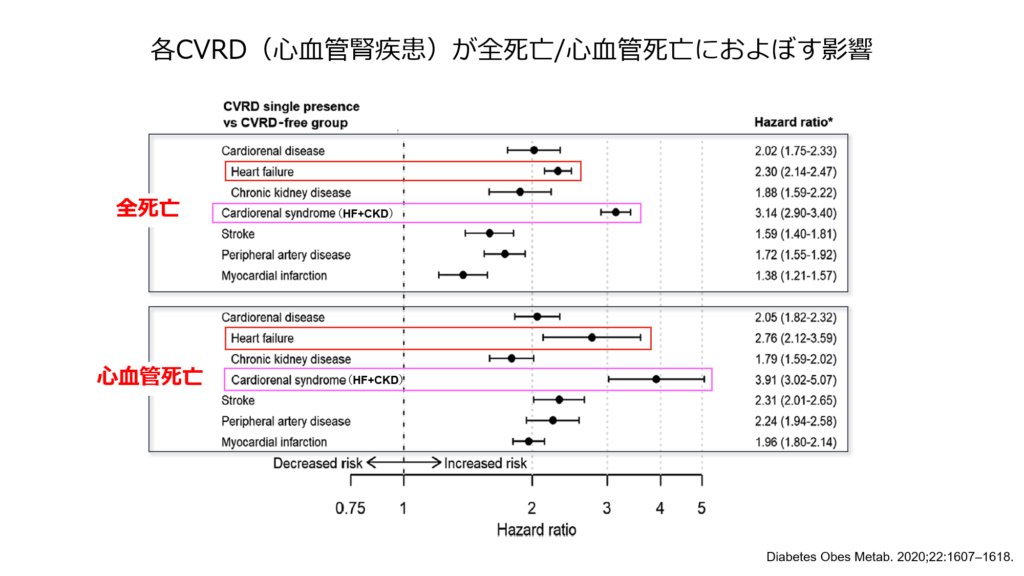

心血管腎イベントを有さない糖尿病患者に比べて、心不全とCKDを合併する糖尿病患者における全死亡のハザード比は3.14と非常に高値であり、心不全とCKDが合併した糖尿病は予後が非常に不良であることも報告されています。

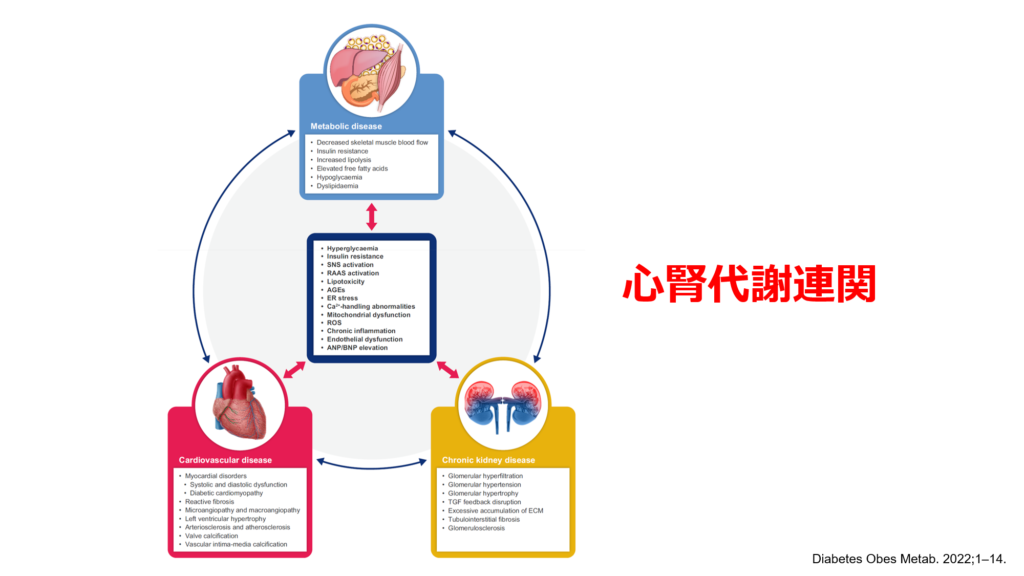

心・腎・糖尿病という3つの病態はそれぞれの病態の増悪因子となっており、深い関係を有する事から、近年「心腎代謝連関」という概念が用いられるようになりました。

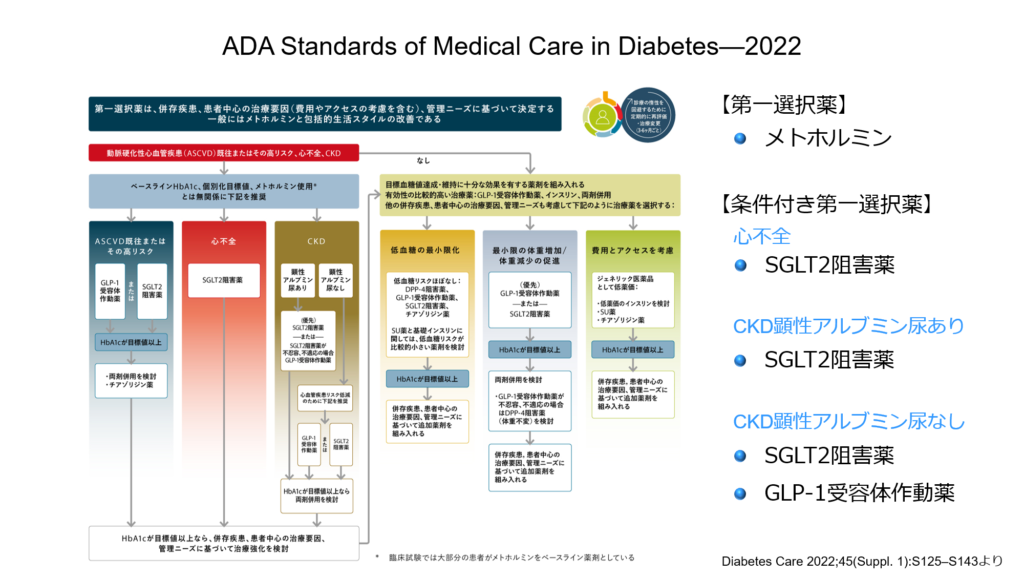

これからの糖尿病治療においては、いかに心不全とCKDの発症を抑えることが出来るかという点が非常に重要であり、米国糖尿病学会のガイドラインもこの点を考慮した治療アルゴリズムを示しています。

各薬剤についての詳細はまたの機会に是非綴らせて頂きたいと思いますが、新たな治療薬の登場により糖尿病治療が大きく変わったことは間違いありません。

ただし、新しい治療薬が万能なわけでもありません。

多くの薬剤の特徴を理解し、患者様個々の病態に適した治療 つまりpatient oriented approachを行う事。この事を忘れずにこれからも日々の診療を行っていきたいと思います。

糖尿病の薬物治療 ~次の一手は何を選択しますか?~

院長の山嵜です。

忙しい日が続き久しぶりのブログ更新となってしまいました。

もう1か月以上前になりますが9月15日に開催されました糖尿病の講演会にディスカッサントとして参加してまいりました。

はじめに横浜市立大学附属市民総合医療センター 山川先生から「合併症を考慮した2型糖尿病の薬物治療アルゴリズム」というテーマでご講演がありました。

今注目されているGLP-1受容体作動薬やSGLT2阻害薬の有用性や使用する際のポイント。

そして、ご自身の病院で使用されている体重を考慮した治療アルゴリズムについてお話を頂きました。

そして後半は

「血糖値をよくしたい気持ちと日常生活のジレンマを考慮した薬物治療」

というテーマでディスカッションを行いました。

【症例 〇〇代 女性】

・BMI:23.4kg/m2

・最近数回のHbA1Cは8台

・経口血糖降下薬2剤を服用中(DPP4阻害薬、ビグアナイト薬)

このような患者様に対する次の一手をどうするかについてのディスカッションです。

Q1.このような患者様の薬物治療において、治療のモチベーションや治療継続に最もつながる要素は何でしょうか? ①~④より、1つだけ選択してください。

① 早期に効果が実感できる。

② 安全性・忍容性

③ アドヒアランス

④ 生活リズムを変えない

皆さんならどうお考えでしょうか?

もちろんすべての項目が大切です。

これまでお薬で治療を続けてきて、自分では頑張っているけれどなかなか血糖のコントロールが出来ず目標に届かない。

こういった患者様では心も折れかけているかもしれません。

そのような背景を考慮すると、あえて一つを選択するとすれば「① 早期に効果が実感できる」でしょうか。

効果が実感できることで、気持ちも軽くなり、さらに継続して頑張ってみようというモチベーションにつながることも期待できるのではないでしょうか。

さて次の設問です。

Q2.このような患者様の3剤目に、どの薬剤を選びますか?

①~⑧より、1つだけ選択してください。

① SU薬

② グリニド薬

③ αグルコシダーゼ阻害薬

④ SGLT2阻害薬

⑤ その他の経口血糖降下薬

⑥ GLP-1受容体作動薬

⑦ インスリン/GLP-1RA配合薬

⑧ インスリン製剤

さていかがでしょうか?

患者様の情報が少ない中での選択なので難しいかもしれません。

BMI23.4kg/m2ということで体重減少やるい痩は見られていません。

合併症として高血圧や脂質異常症などの冠危険因子があるか、心不全や慢性腎臓病を認めているか、この辺りは治療薬の選択において非常に重要なポイントになってくるかと思います。

膵臓保護の観点からはSU薬はまだ使用を控えたい、また体重増加の懸念からインスリン製剤も控えると思います。

頑張っているのに体重がなかなかコントロールできないのであればSGLT2阻害薬もしくはGLP-1受容体作動薬を選択します。両薬剤とも心血管イベントおよび腎イベントの発生予防に対するエビデンスが豊富であり、SGLT2阻害薬であれば糖排泄増加、GLP-1受容体作動薬であれば食欲や消化管活動抑制などによる体重減少効果も期待できます。

SGLT2阻害薬を追加してDPP4阻害薬との合剤にすることで薬剤量が増えないようにするのもいい選択かと思います。

GLP-1受容体作動薬は週に1回の注射で済むのも評価できる点であり、また経口薬も使用する事が出来るようになったことは汎用性も広がったと言えるでしょう。

このように私たちが血糖降下薬を使用する際には個々の患者様にどの薬剤が適しているかを細かく考慮しています。

今の薬で良いのかどうか疑問に思う事があればいつでも気軽にご相談いただければと思います。

今回は糖尿病専門医の先生方の中で唯一循環器内科医としてディスカッションに参加させて頂き、先生方のご意見も拝聴し大変勉強になりました。

循環器疾患と糖尿病は切っても切り離すことのできない深い関係を有しています。

これからも一人一人の患者様に適した治療方針を提供できるよう努めていきたいと思います。

HIF-PH阻害薬使用時の血栓塞栓症リスクを考える

院長の山嵜です。

本日は「HIF-PH阻害剤のBest Use ~専門医とひも解く腎性貧血治療~」の会で「HIF-PH阻害薬使用時の血栓塞栓症リスクを考える」というテーマでお話をさせて頂きました。

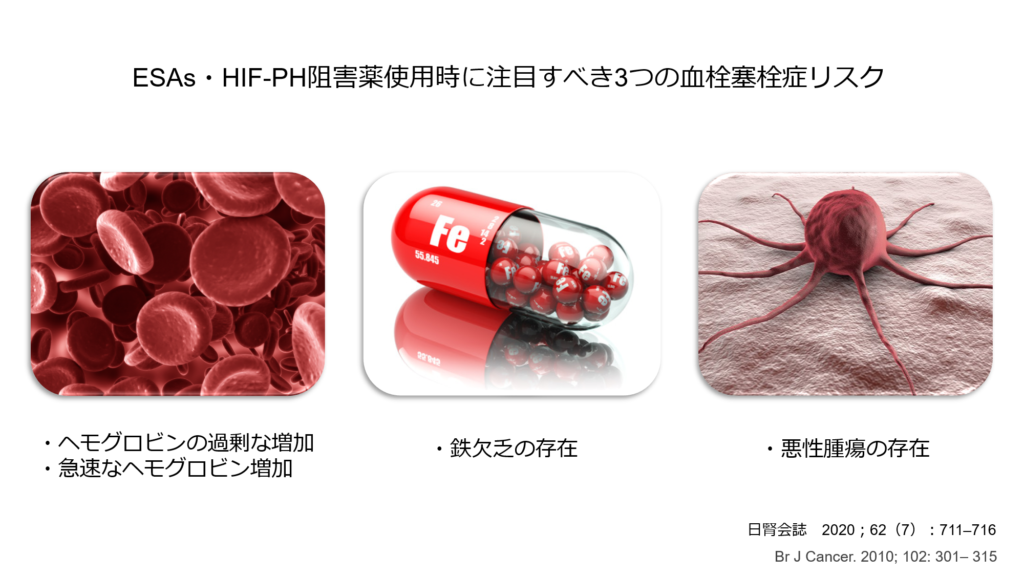

HIF-PH阻害薬を使用する上で注意すべきポイントの一つが血栓塞栓症の存在です。

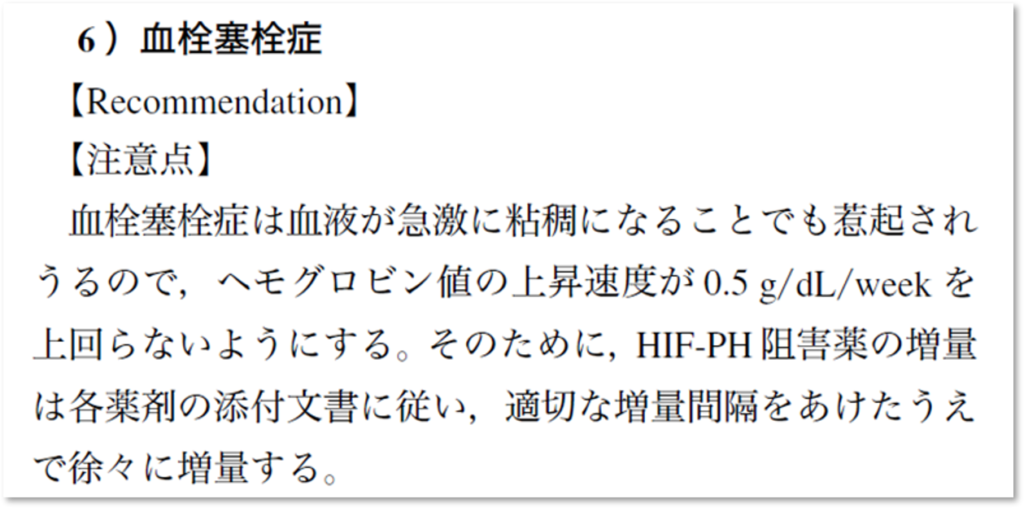

2020年に腎臓学会から発表されました「HIF-PH阻害薬適正使用に関するrecommendation」でも血栓塞栓症に対する注意喚起が行われています。

HIF-PH阻害薬使用時に注目すべき3つの血栓症リスク

① Hbの過剰な増加、急速なHb増加

② 鉄欠乏の存在

③ 悪性腫瘍の存在

Hbの目標値は

① 保存期慢性腎臓病:11-13g/dL

② 透析期慢性腎臓病:10-12g/dL

とされており、過剰なHbの増加は赤血球凝集亢進を介して凝固系を促進させること、またブラッドアクセスの血栓症も多いことが知られています。

また、HIF-PH阻害薬使用時の急激なHb上昇も血栓塞栓症発症のリスクと考えられており、Hbの上昇速度が0.5g/dL/weekを超えないようにすることが推奨されています。

もう一つ血栓塞栓症のリスクとなる得るのが鉄欠乏の存在です。

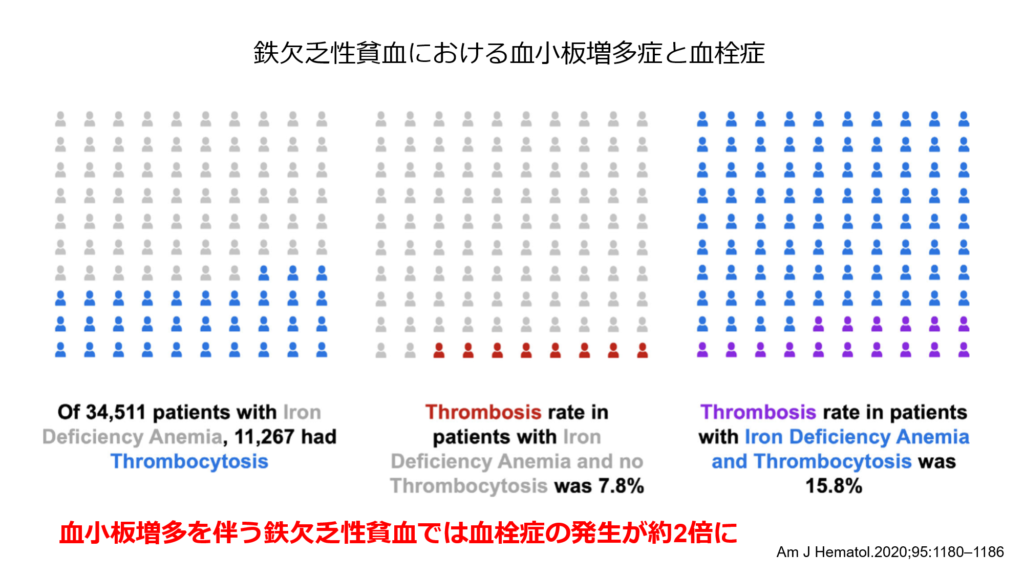

鉄欠乏性貧血では巨核球の分化が進み、血小板増多をきたすことが知られています。

そして、血小板増多を認める鉄欠乏性貧血患者では血栓症の罹患率が高いことが報告されています。

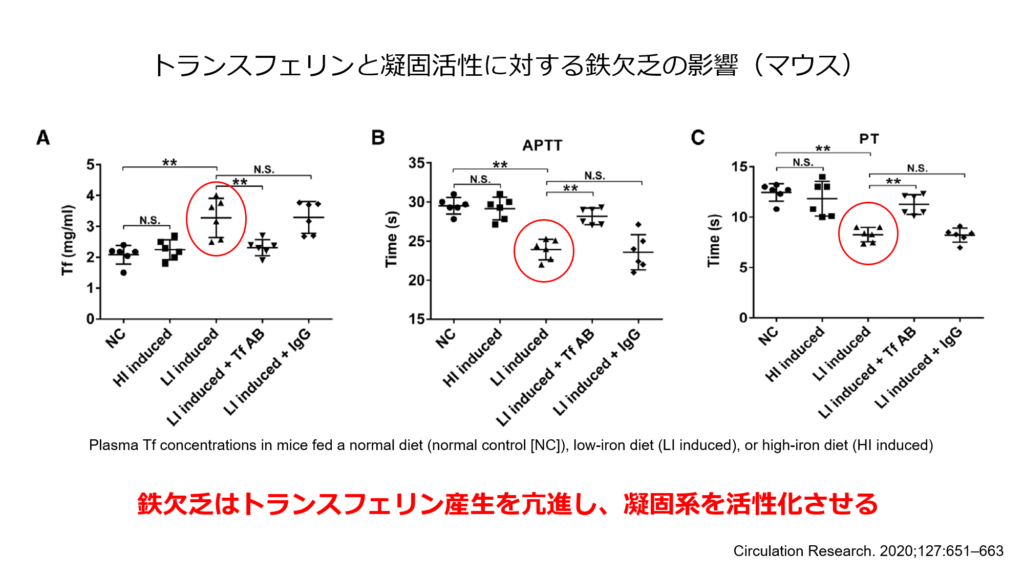

鉄欠乏ではトランスフェリンの産生が増加し、このトランスフェリンの増加も血栓症のリスクであることが報告されています。

鉄の少ない食事を与えた鉄欠乏マウスではトランスフェリンが増加し、それに伴いPT・APTTが短縮する事が明らかとなりました。

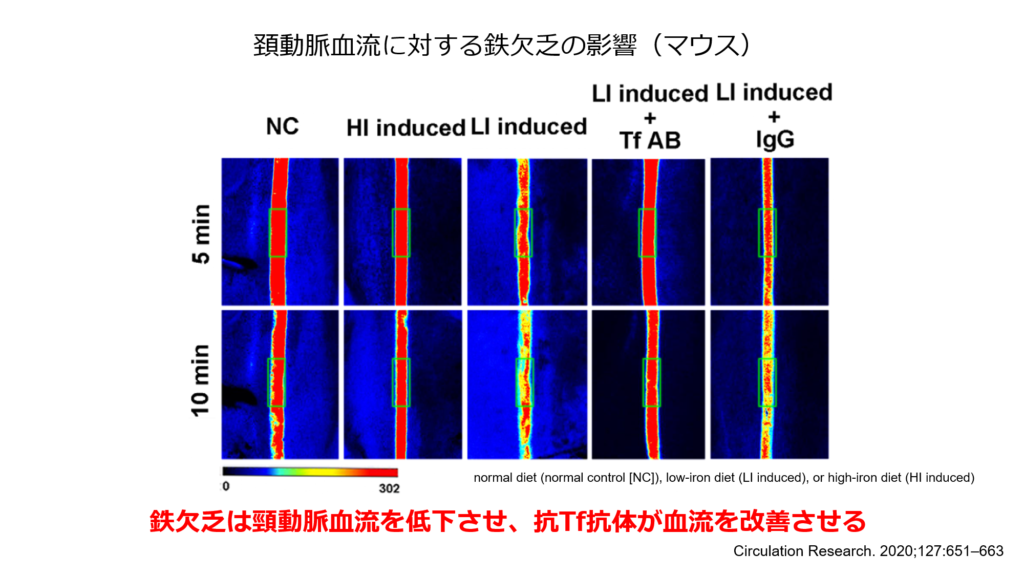

また、鉄欠乏のマウスの頸動脈血流は低下しており、そのマウスに抗トランスフェリン抗体を投与すると頸動脈血流が改善することから、鉄欠乏に伴うトランスフェリンの増加が血液の粘稠度を上げることで血流が低下していることが示唆される結果と考えられます。

以上のように鉄欠乏は血栓症リスクを上昇させることから、HIF-PH阻害薬使用前には必ず鉄動態を評価する事が重要です。

鉄欠乏の評価はフェリチンとTSAT(トランスフェリン飽和度)で行います。

【鉄欠乏の指標】

・フェリチン<100μg/L

・TSAT(%):(血清鉄/TIBC)×100<20%

上記による評価にてHIF-PH阻害薬使用前に鉄欠乏が存在しているようであれば、まずは鉄の補充を行い貧血の改善度を確認します。

またHIF-PH阻害薬使用後に鉄利用能が改善し鉄欠乏が生じることがありますので、HIF-PH阻害薬使用後は定期的に鉄動態を評価する事も重要です。

以上HIF-PH阻害薬使用時の血栓塞栓症リスクについて述べさせて頂きました。

これまで注射剤しか存在しなかった腎性貧血の治療薬として新たに登場したHIF-PH阻害薬。

血栓塞栓症などのリスクに注意して使用すれば、その有効性は注射薬と同等であり、また内服薬であること、そして注射薬に抵抗性を有する患者様でも有効である可能性を持っていることから、腎性貧血治療において今後主役となることが期待される薬剤と言えるかもしれません。

たちばな台クリニック 山嵜 継敬

心不全患者における高カリウム血症管理

院長の山嵜です。

本日は「Cardiorenal Conference ~心腎について考える~」の会に参加してまいりました。

近年心不全治療は新薬が次々と登場し、目覚ましい発展を遂げています。

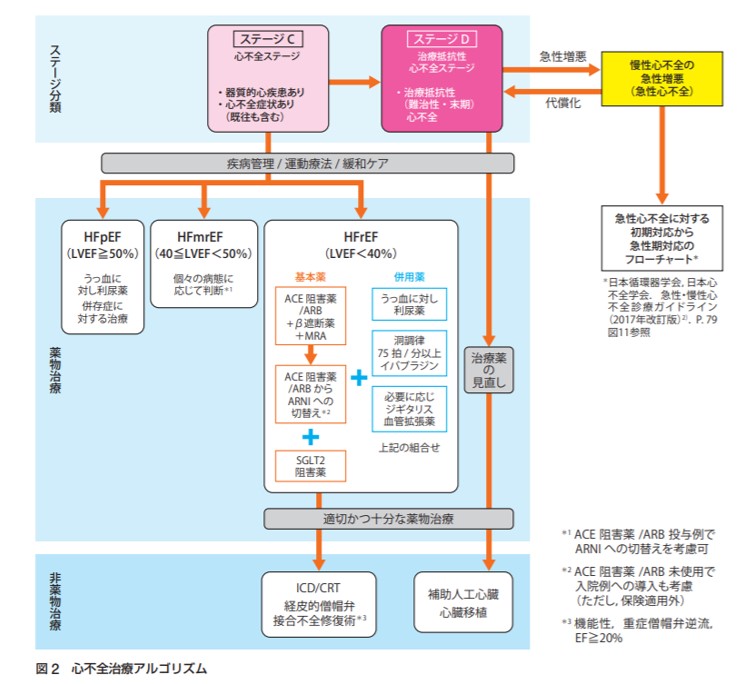

下は急性・慢性心不全診療ガイドラインフォーカスアップデート版に記載されている心不全治療アルゴリズムです。

EF<40%と左室収縮能の低下したHFrEF患者における基本薬は

・ACE阻害薬/ARB

・β遮断薬

・MRA

の3剤となっております。

海外のガイドラインではACE阻害薬/ARBよりもARNIを推奨しているものもあり、またそれにSGLT2阻害薬を加えた4剤を「Fantastic Four」と称しなるべく早期にこの4剤を投与することが予後を改善させるという報告もあります。

このような治療戦略により心不全の予後改善が期待されるわけですが、ACE阻害薬、ARB、MRAのいずれも血清カリウム値を上昇させる可能性があることから、心不全治療における高カリウム血症が問題視されるようになってきました。

心不全における高カリウム血症の要因は大きく3つ。

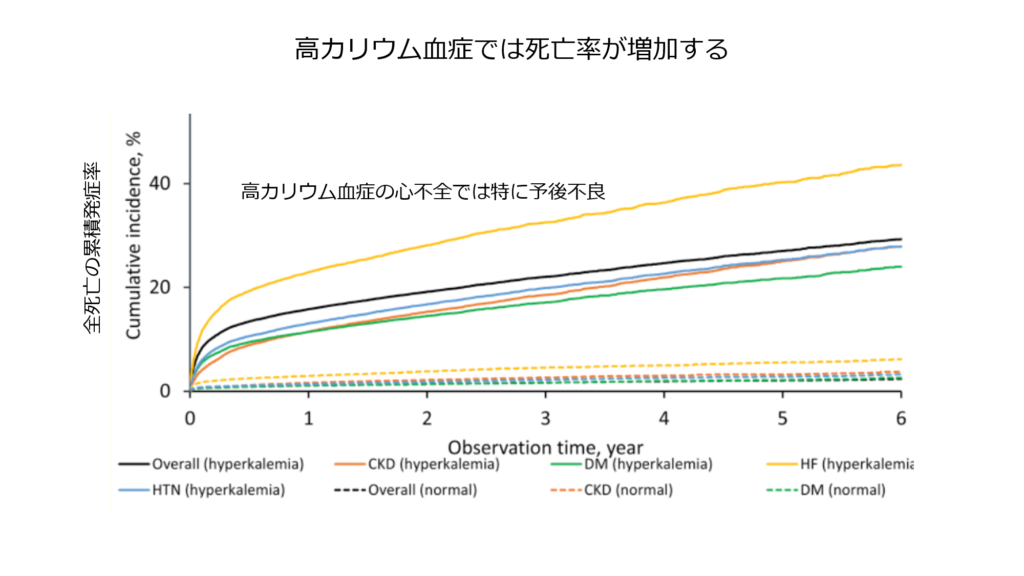

高カリウム血症患者は予後不良であることが知られていますが、特に高カリウム合併心不全では死亡率が上昇する事が報告されています(Am J Nephrol. 2017; 46: 213-221)。

高カリウム血症でなぜ心不全の予後が不良になるのか?

その原因は高カリウム血症自体ではなく、高カリウム血症が存在する事でRAAS阻害薬やMRAを中止してしまうことにあるという事が報告されています。

そこでRAAS阻害薬やMRAを使用する心不全患者の高カリウム闕所に対しては薬剤を減量・中止するのではなく、カリウムバインダーを使用し血清カリウム値をコントロールした上で薬剤を継続する事が推奨されるようになりました(JACC 2020; 75(22): 2836-50)。

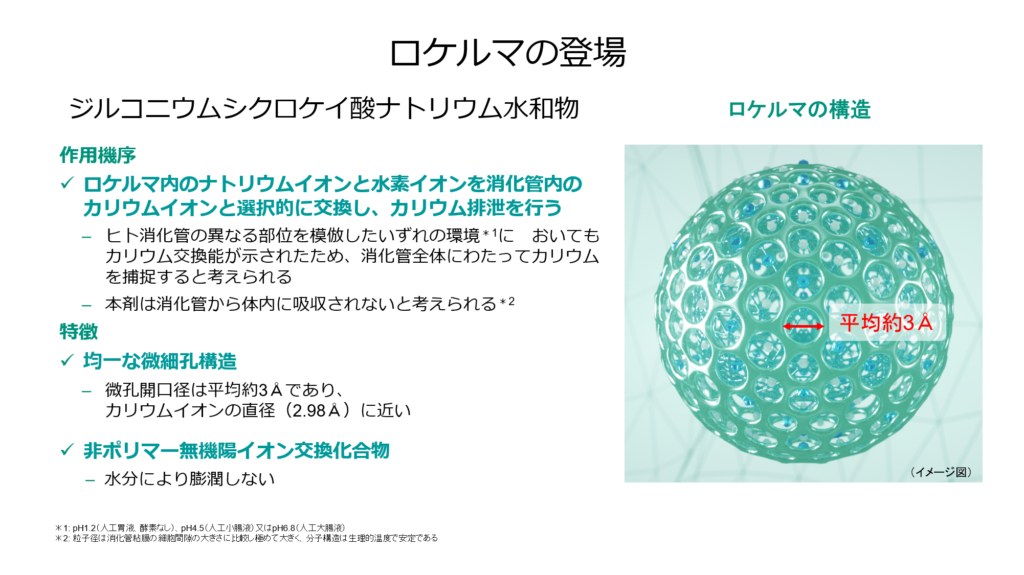

これまでのカリウムバインダーはざらつきがあり非常に飲みにくく、ポリマー製剤であるため便秘などの副作用が多いことが問題となっていました。

近年使用可能となりましたロケルマ(ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物)はカリウムとの選択性が高く、内服数時間からカリウム低下作用を示し、また非ポリマー性であるため便秘の副作用が比較的少ないことが特徴の薬剤です。

また水に溶かして飲むタイプのため飲みやすいことも内服の継続にはとても重要であると思われます。

高カリウム血症に対する新規薬剤の登場は、今後の心不全治療におけるRAAS阻害薬使用継続のキードラッグとなるかもしれません。

(山嵜 継敬)

「糖尿病における睡眠時無呼吸の重要性 ~注目すべきCPAP治療への期待~」

院長の山嵜です。

新型コロナウイルス感染症第七波の影響を受け皆様も大変な日々をお過ごしのことと存じます。

当院でも発熱外来を行っておりますが、全ての受診希望をお受けすることが出来ず、また電話も非常につながりにくくなっておりご迷惑をおかけしておりますことをこの場を借りてお詫び申し上げます。

さて本日はそのような中 高齢者糖尿病セミナーにおきまして

「糖尿病における睡眠時無呼吸の重要性 ~注目すべきCPAP治療への期待~」というテーマでお話をさせて頂きました。

わが国における睡眠時無呼吸の推定患者数は2,200万人、そして糖尿病(境界型を含む)の推定患者数は2,000万人と言われております。

近年この二つの疾患の間には強い関係が存在する事が明らかとなってきました。

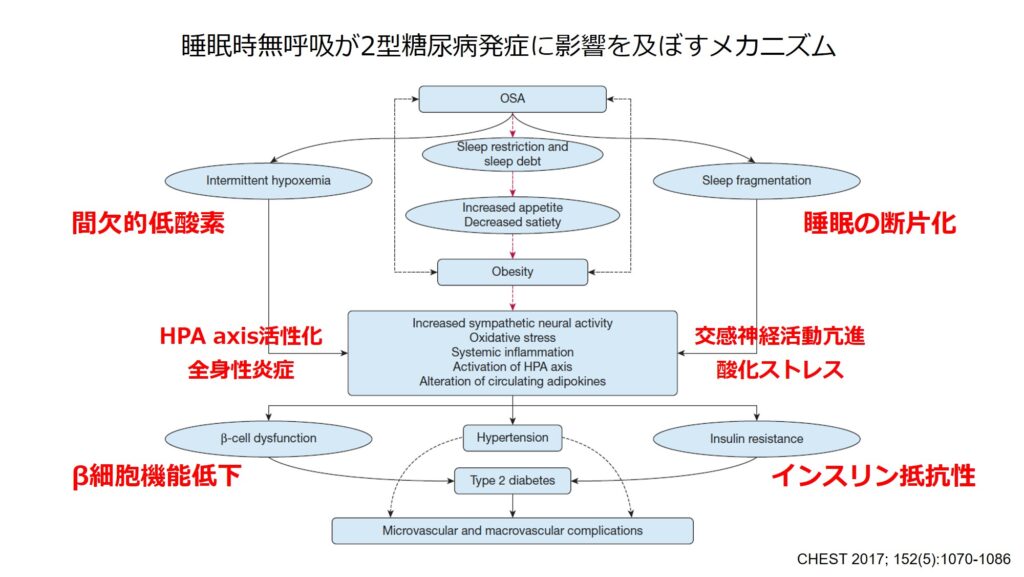

睡眠時無呼吸がもたらす大きな弊害は二つ

この間欠的低酸素と睡眠の断片化が耐糖能にどのような影響を与えるのでしょうか?

❶ 間欠的低酸素はインスリン抵抗性を増強する

❷ 間欠的低酸素は交感神経活動を亢進させる

❸ 間欠的低酸素と睡眠の断片化はストレスとなりHPA-axisを活性化しコルチゾールの分泌を促進させる

➍ 間欠的低酸素は膵臓における活性酸素種の産生を増加させる

以上のようなメカニズムにより糖尿病発生の一因となると考えられています。

ではこのカスケードの最上流に位置する睡眠時無呼吸を改善させることで糖尿病は改善するのでしょうか?

睡眠時無呼吸に対して最大の効果を有する治療選択肢はCPAP治療です。

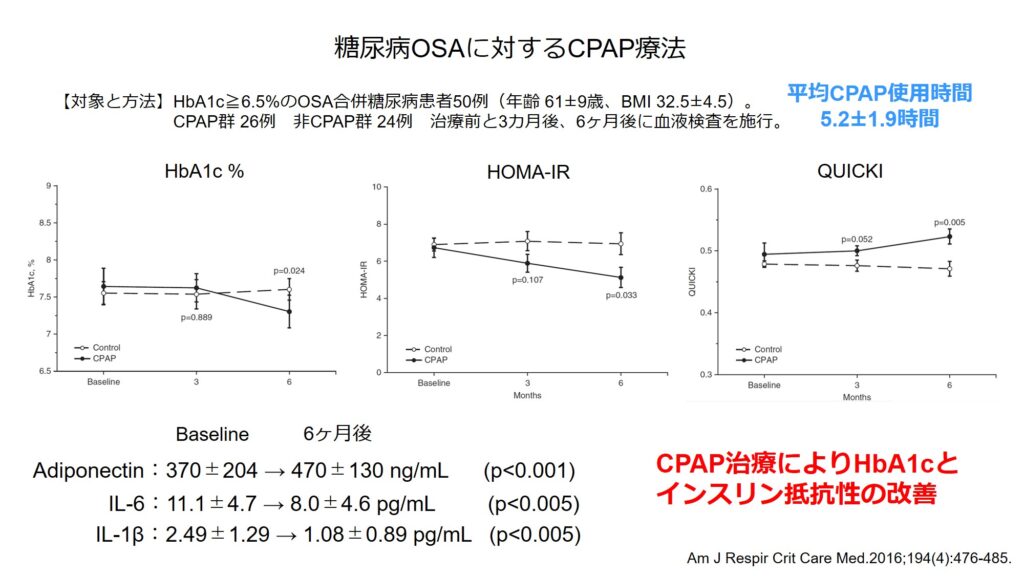

2型糖尿病合併睡眠時無呼吸患者を、CPAP治療群とCPAP非治療群に分けて6か月間のfollow-upを行った試験がこちらです。

CPPA治療によりなんと半年間でHbA1c 0.4%の改善を得ることが出来ました。投薬の変更なく0.4%の改善は十分に価値のあるデータと言えるでしょう。

当院では現在180名程度のCPAP治療を行っておりますが、糖尿病や高血圧の背景に存在する睡眠時無呼吸を見逃すことなくより良い診療をお届けすることが出来るよう努めていきたいと思います。