2022年06月

ケアネットライブ「ガイドラインから学ぶ不整脈薬物治療のポイント」

院長の山嵜です。

5月18日ケアネットライブで「ガイドラインから学ぶ不整脈薬物治療のポイント」というテーマでお話をさせて頂きました。

https://carenetv.carenet.com/series.php?series_id=445&keiro=livelp

1月にお話をさせて頂いた「高尿酸血症・痛風治療のポイント」に続き、ケアネットライブ第二弾となります。

すでに約3週間が経過してのブログでのお知らせとなってしまいましたので、無料配信期間が終了してしまいました、申し訳ございません。

以下はケアネットライブHPから抜粋いたしました本講演のポイントになります。ご参照を頂けましたら幸いです。

https://carenetv.carenet.com/series.php?series_id=445&keiro=livelp

【シリーズ解説】

今回のケアネットライブは、「ガイドラインから学ぶ不整脈薬物治療のポイント」です。

現在、心房細動患者は約100万人。実臨床では、とくにさまざまな合併症を抱える75歳以上の患者への対応が大きな課題となります。脳梗塞や全身性塞栓症を予防するための抗凝固療法はもっとも重要な治療の1つですが、高齢者の場合、出血性イベントを危惧して躊躇しがち。プライマリレベルでいかに対処すべきでしょうか。

そのポイントをクリアに明示してくれるのが、アブレーション治療をはじめ心房細動診療のスペシャリストである一成会たちばな台クリニックの山嵜継敬氏。日々、心房細動・不整脈を診ている臨床医、かつ専門医の立場から、高齢者心房細動診療のエッセンスをお届けします。

2020年に改訂された不整脈薬物治療ガイドラインの注目点は、抗凝固療法のアップデートです。直接作用型経口抗凝固薬(DOAC)の安全性、有効性のエビデンスが蓄積され、非弁膜症性心房細動ではDOACが評価される一方、ワルファリンは格下げになりました。

その根拠となった、日本国内で行われた大規模臨床試験をわかりやすく紐解き、今に至る抗凝固療法のエビデンスをコンパクトにレクチャーします。そのうえで、脳梗塞発症リスクの指標であるCHADS2スコアや出血リスクスコアであるHAS-BLEDスコアの考え方、抗凝固療法を行ううえでの出血関連因子への対応など、具体的な症例をとおして実践的な治療戦略をお話しします。

今回の改訂で、予後やQOLの改善に重点が置かれるようになった不整脈薬物療法。プライマリケア医の明日の診療に役立つ内容です。ぜひ、ご視聴ください。

令和4年度 特定健診はじまりました

管理栄養士の南です。

おひさしぶりのブログになってしまいましたが元気にしております。

さて、横浜市国民健康保険ご加入の皆様は令和4年度 特定健康診査の受診券

がご自宅に届いているかと思います。

有効期限は令和5年3月となっておりますが、例年年度末は予約をたくさんいただき

早々に予約終了となりご不便をおかけしております。

時間が経つと忘れてしまうこともあるかと思いますので、受診券が届いたタイミングでご検討いただくことをお勧めいたします。

特定健診は高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病をみつけ、生活習慣の改善、病気の予防を目的としています。

当院では結果を医師から直接ご説明させていただき、必要な方へは健診後も継続したフォローアップをさせていただいております。

また、国で定められた基準に該当すると特定保健指導の対象となります。

特定保健指導は3か月間の生活改善プログラムとなっております。

当院では医師から結果説明後、時間をおかずに特定保健指導のご利用が可能です。

特定保健指導は管理栄養士南が担当させていただいておりますので、該当になられた方はよろしくお願いいたします。

特定健診のご予約はお電話または受付窓口で実施しております。

月~土 9:00~16:30 045-961-7835 お気軽にお問い合わせ下さい。

尚、感染対策として健康診断は朝8:30の時間でご案内させていただいております。

※早い時間が難しい方は土曜日のみ9:30 10:00 のご予約を受け付けております

のでご相談ください。

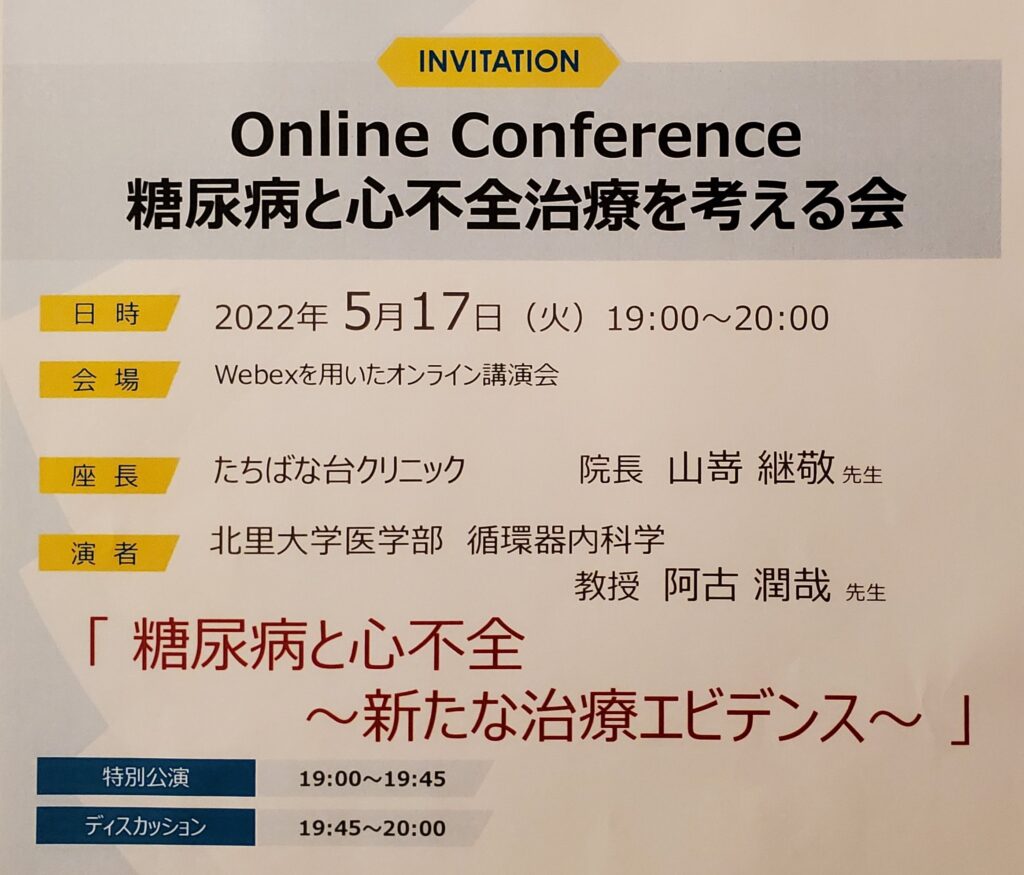

糖尿病と心不全治療を考える会

院長の山嵜です。

本日は糖尿病と心不全治療を考える会で座長を務めさせて頂きました。

本日の講演は演者に北里大学医学部 循環器内科学 教授 阿古 潤哉先生をお招きして

「糖尿病と心不全 ~新たな治療エビデンス~」をテーマにご講演を賜りました。

安定冠動脈疾患合併心房細動患者に対する抗血栓療法の検討を行ったAFIRE試験(N Engl J Med 2019; 381: 1103-1113)では、対象患者の約40%が糖尿病を合併しているというデータからも示されますように、循環器と糖尿病の間には深い関係が存在します。

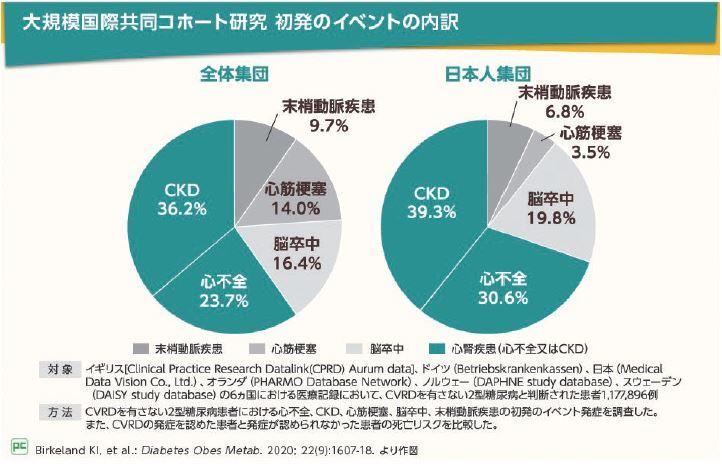

糖尿病患者では動脈硬化の進行を背景に虚血性心疾患や下肢PADなどが発症する事は周知の事実ですが、実は30%では心不全が初発のイベントであることが近年の報告で明らかになりました。

このように糖尿病と心不全にも強い関連があり、心不全入院を含めた心血管イベントを抑制できる糖尿病治療薬が心不全パンデミックを迎えているわが国で重要になってくることは間違いがありません。

DPP4阻害薬の登場には誰もがその心血管イベント抑制効果に期待をしました。しかし多くの臨床試験が行われましたが、残念ながら虚血性心疾患および心不全のイベント発生率を低下させるエビデンスは現れていません。

一方同じインクレチン関連薬であるGLP-1アナログはメタ解析でもMACEや心血管死の発生リスクを有意に低下させるという結果を示しています(

Lancet diabetes Endocrinol 2018 6 105)。

そして本日の講演の主役でもありますSGLT2阻害薬ですが、近年非常に多くのエビデンスが蓄積されています。

EMPA-REG OUTCOME、CANVAS program、DECLARE-TIMI 58と心血管イベント高リスクの糖尿病患者に対してSGLT2阻害薬を使用した試験では全ての試験において心血管イベントの抑制と腎障害振興の抑制が見られるという驚くべき結果となりました。

中でも心不全による入院のイベント抑制効果は非常に強く、その後SGLT2阻害薬は心不全にも有効なのではないかと考えられHFrEF患者を対象としたEMPEROR-reduced、DAPA-HF試験が行われました。両試験においても圧倒的なイベント抑制効果を示したSGLT2阻害薬は現在HFrEFに対する適応承認を受け、心不全治療においてβ遮断薬、MRA、ARNIと並んで4本柱の一つに位置する事となりました。

SGLT2阻害薬のどのような効果が心不全に有効なのか?

SGLT2阻害薬には非常に多くの作用が存在しますが、その中で何が最も心不全に有効なのか、それは現時点では明らかにされていません。

DAPA-HFのサブ解析で糖尿病群と非糖尿病群を比較した検討がありますが、利尿効果や体重減少は心不全のイベント抑制と関与は少ないと考えられています(NEJM 2019 381(21) 1995)。

その中で両群で改善していたパラメーターがヘマトクリットでした。SGLT2は造血の上流に関与する事で貧血を改善させることが知られています。この貧血改善効果も心不全発症の予防効果を有するかもしれませんが、まだまだその奥は深そうであり、今後のデータの蓄積が楽しみな所です。

本日は阿古先生から多岐にわたる内容のご講演を聴講することが出来大変勉強になりました。

最後には聴講の先生方にも投票システムを用いて参加して頂き、その内容につき阿古先生と私でディスカッションをさせて頂きました。

心不全は高齢化に伴い2030年には130万人まで増加する事が推測されています。

健康寿命を延ばすための重要な疾患の一つである心不全。多くのエビデンスを有する薬剤が続々と登場している今、患者様一人一人に適した心不全治療を行っていく事が私たちの務めかもしれません。

「実臨床における心房細動の診療 ~新たなエビデンスから考えるハイリスク患者への抗凝固療法~」 Vol.3

院長の山嵜です。

投稿がすっかりご無沙汰になってしまい申し訳ございませんでした。

本日は前回に引き続き、

「高齢者の抗凝固療法について」お届けしたいと思います。

わが国のリアルワールドの心房細動患者像を反映していると考えられる試験が、京都府伏見区の医療機関に通院する患者を登録した

Fushimi AF Registryです。

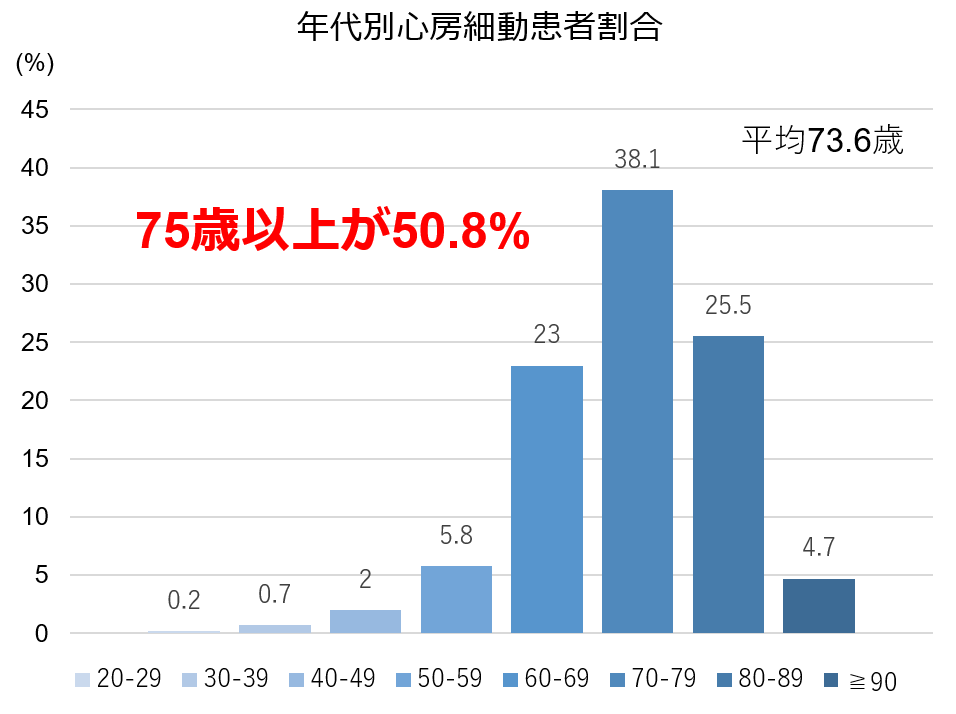

Fushimi AF Registryのデータによりますと外来に通院される心房細動患者の平均年齢は73.6歳で、75歳以上が50.8%を占めておりました(Circ J 2022; 86: 726 – 736)。

このように私たちが実際に診療を行う患者像はご高齢の方が多く、多くの合併症を有する事も事実です。

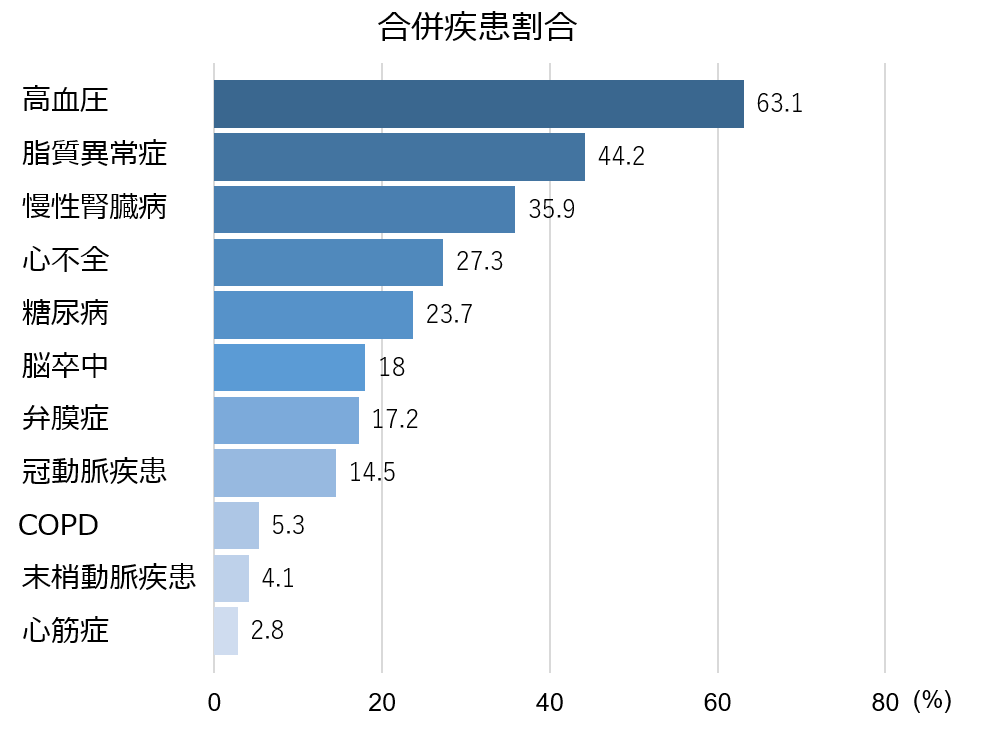

こちらもFushimi AF Registryからのデータですが、心房細動患者様の6割以上は高血圧を合併しています。

また抗凝固療法を考慮するにあたり重要となってくる慢性腎臓病も35.9%に見られていました。

高齢者における抗凝固療法を行う際には併発している合併症にも注意を払い、血栓塞栓症予防と出血リスクのバランスをよく考える必要があります。

ではそもそも「高齢者に対して抗凝固療法を行う価値はあるのかどうか?」

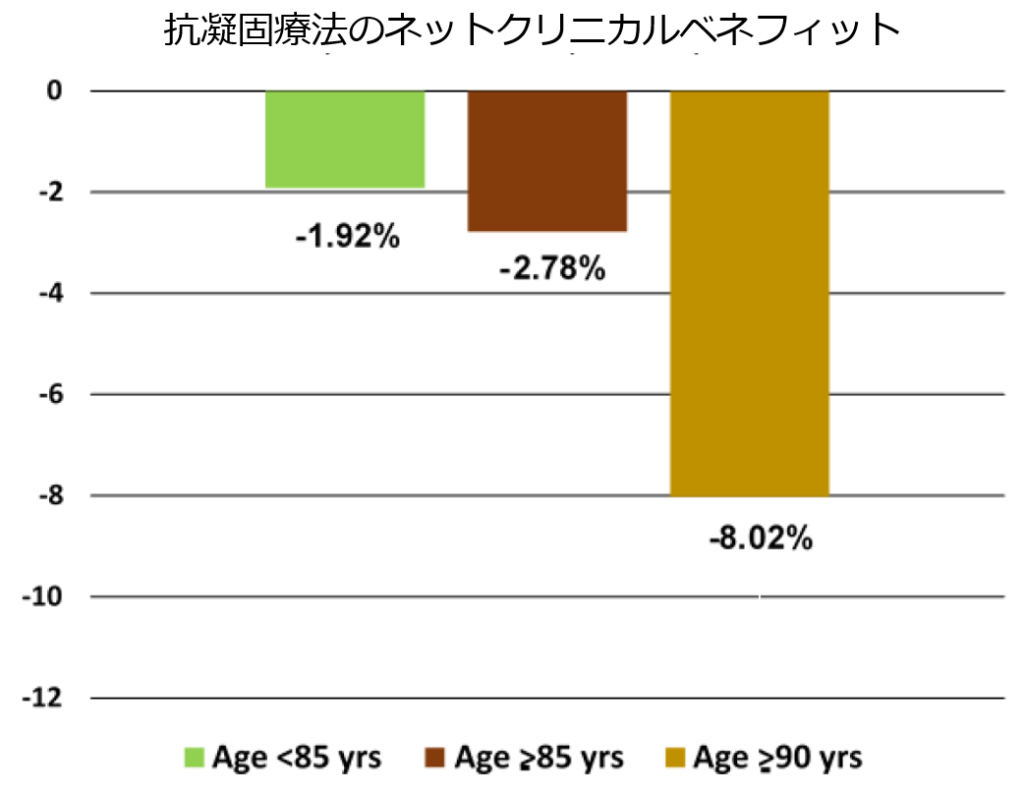

それを検討した試験がPREFER in AFです(J Am Heart Assoc. 2017;6:e005657)。

PREFER in AFはヨーロッパ7か国461病院の心房細動患者前向き登録研究で、高齢心房細動患者における抗凝固療法の有効性と安全性を検討した試験です。

治療の有用性を示す指標にネットクリニカルベネフィットがありますが、この試験で解析されたネットクリニカルベネフィットは高齢になればなるほど抗凝固療法の恩恵が大きいという結果を示しました。

有用性が高い抗凝固療法を安全に使用するにはどうしたらよいか?

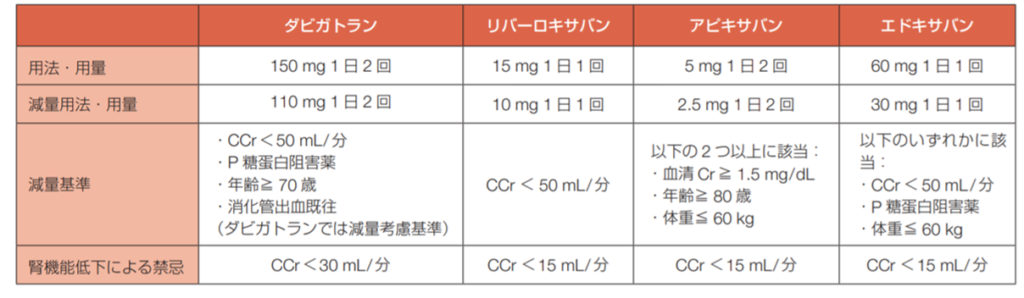

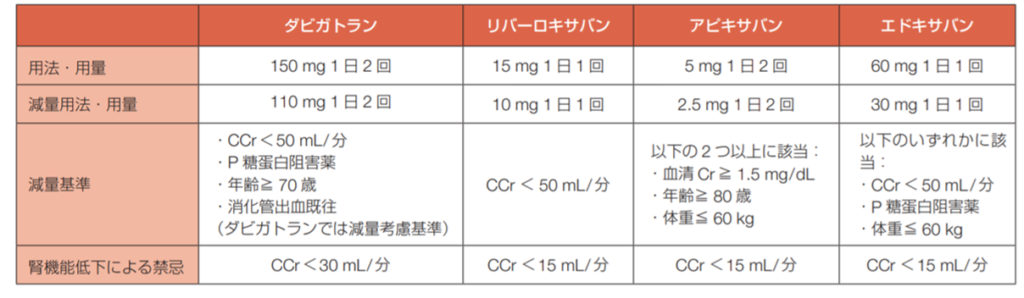

そのために現在使用可能な抗凝固薬DOACには減量基準が設けられています。

減量基準には以下の項目が定められており、当てはまる項目により用量の調節を行うことになります。

・腎機能

・年齢

・体重

・併用薬剤

・出血既往

高齢者では減量基準に当てはまる方も多く存在しますが、減量しても血栓塞栓症の予防効果に問題はないのか?

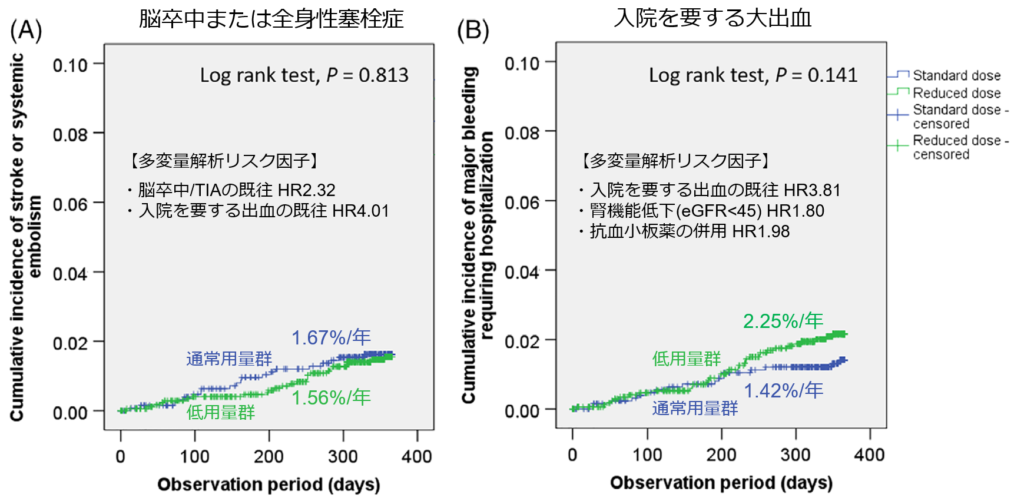

それを検討した試験がJ-ELD AF Registryです(Clin Cardiol 2020; 43(3): 251–259)。

J-ELD AF Registryは75歳以上の非弁膜症性心房細動患者3,031例を対象にアピキサバンを使用し、減量基準により標準用量群1,284例と減量用量群1,747例に割り付けた試験です。

主要評価項目は脳卒中または全身性塞栓症、入院を要する出血で、通常用量群と減量用量群で主要評価項目の発生率に有意差は見られませんでした。

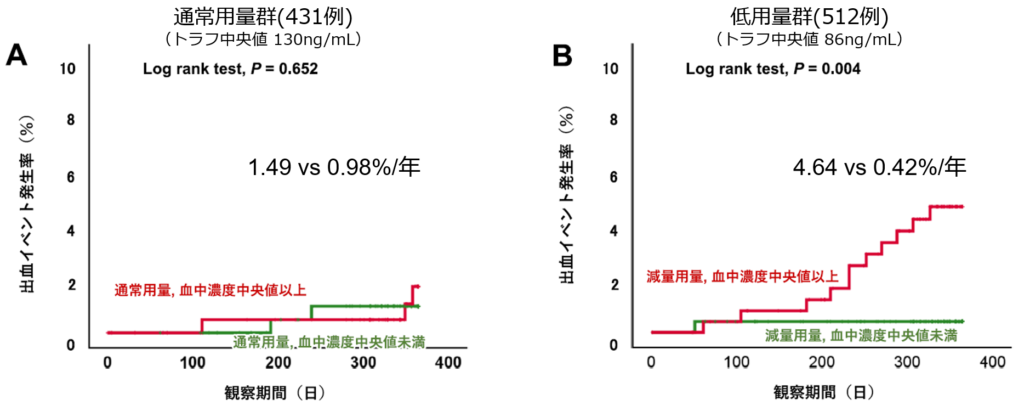

この試験では出血性イベントの発生とアピキサバンの血中濃度との関係をサブ解析で評価しています。

すると標準用量群では血中濃度の高い群と低い群で出血性イベントの発生率に差は見られませんでしたが、減量基準に当てはまった低用量群では血中濃度が高い群で出血性イベントが有意に多いという結果が示されました。

この結果からは減量基準に相当する心房細動患者様の中にはアピキサバン低用量でも出血のリスクが高い患者様が存在するのだという事が示唆されます。

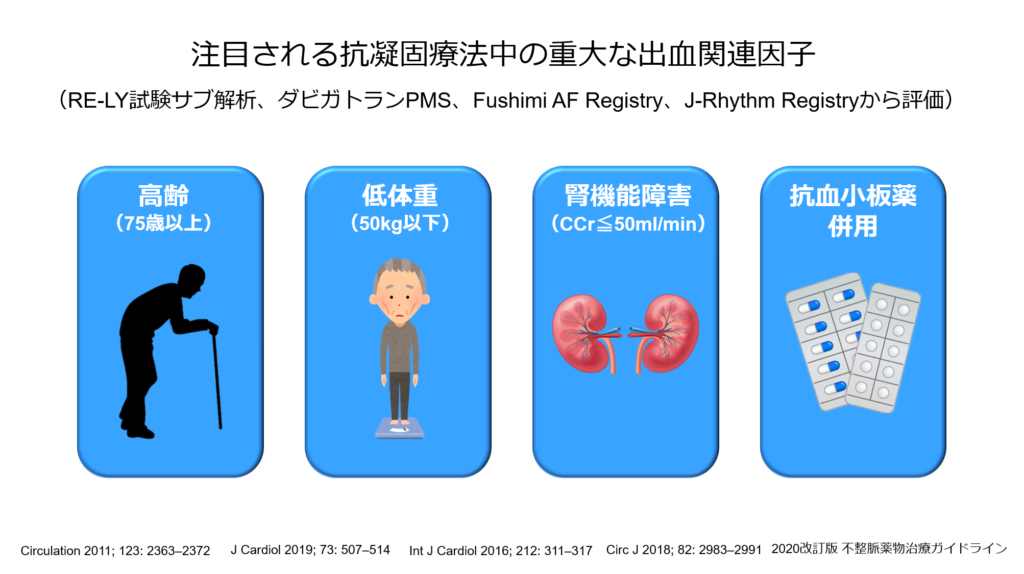

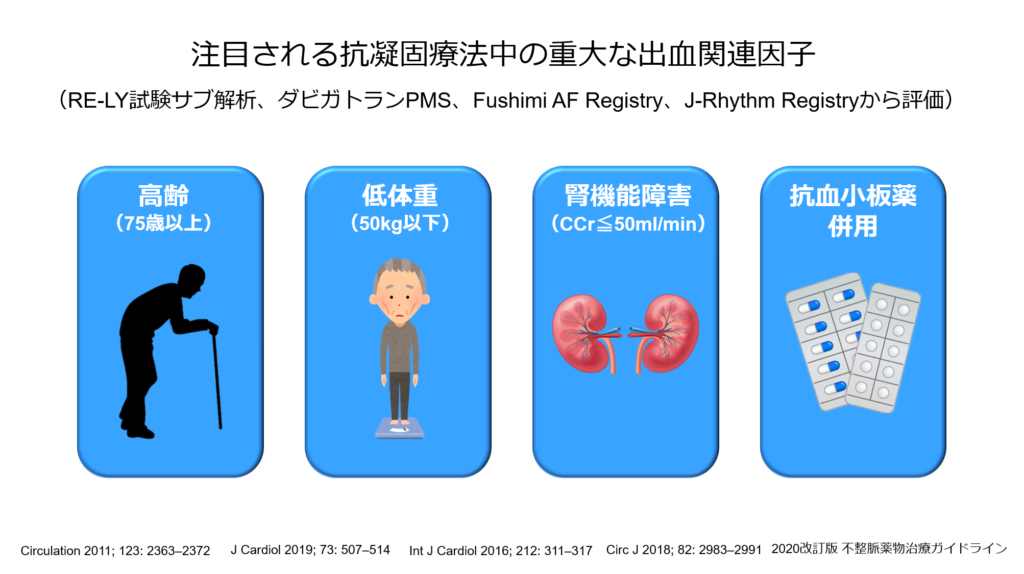

抗凝固療法中の出血リスクとして前回もお話ししましたように下記の項目が重要視されています。

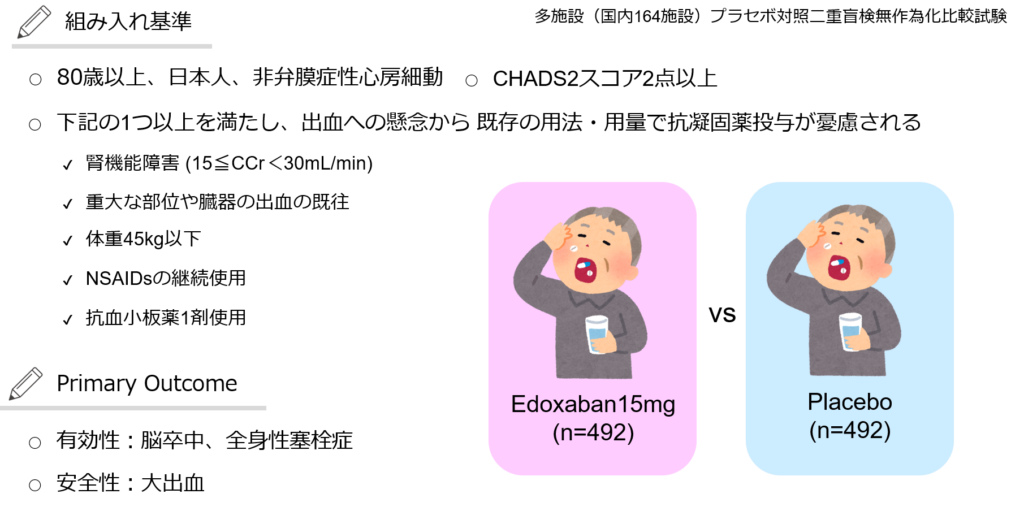

それでは血栓塞栓症のリスクも高いが、上記のような出血リスクの項目や出血性イベントの既往を有し減量基準に則ったDOACの使用もはばかられる患者様にはどのような治療選択をすれば良いのか?

そのような患者様に対して減量用量の半分量の抗凝固療法が治療の選択肢となり得るか?

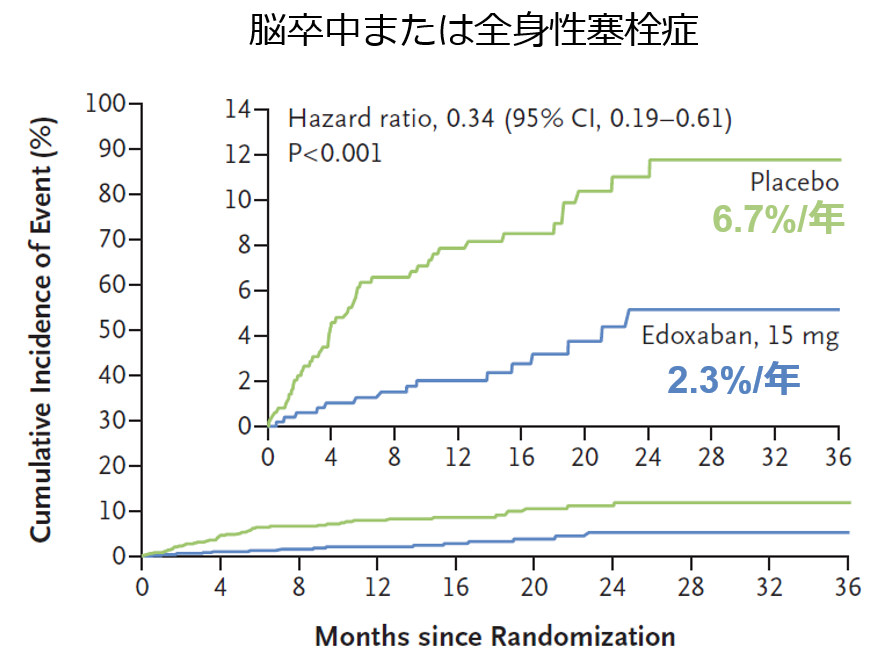

それを検討した試験がELDERCARE AFになります(N Engl J Med 2020; 383: 1735-1745)。

その結果エドキサバン15mg内服群では脳卒中または全身性塞栓症の発生リスクが66%減少するという結果が示されました。

高齢心房細動患者様に対する抗凝固療法は非常に重要な治療選択となりますが、多くの併発疾患を有する事も多く、出血性イベントのリスクにも十分配慮する必要があります。

80歳以上で減量基準に則った低用量の抗凝固薬でも出血リスクが高いと判断される患者様に対し、ELDERCARE AF試験の結果からエドキサバン15mgを検討することが出来るようになったことは、私たち臨床医の選択肢が一つ増えたという事になるかもしれません。

日本の人口が減少の一途をたどる中、高齢化に伴い心房細動の有病率は2050年には日本の1%を超えると推定されています。

高齢者に対する心房細動診療は今後さらに重要性が高まるものと考えられます。

日々新たに構築されるエビデンスを見逃すことなく、皆様のためになる診療を継続していきたいと考えておりますので、お悩み事がございましたら当院までお気軽にご相談を頂けましたら幸いです。

「実臨床における心房細動の診療 ~新たなエビデンスから考えるハイリスク患者への抗凝固療法~」 Vol.2

今回は前回に引き続き、先日の講演会から

「抗凝固療法の実際」についてお届けしたいと思います。

不整脈薬物治療ガイドライン2020にでは「心房細動における抗凝固療法の推奨」は下記のように示されています。

脳梗塞のリスク因子であるCHADS2スコアで1点以上の心房細動患者様においては抗凝固薬特にDOACの使用が推奨されています。

では、リアルワールドで抗凝固療法はどの程度適切に施行されているのか?

少し以前のデータになりますが、FUSHIMI-AFレジストリーのデータをご紹介いたします。

(Circ J. 2017; 81: 1278-85.)

FUSHIMI-AFレジストリーは開業医を多く含む京都伏見区の医療機関に通院する患者を対象とした登録研究です。

登録患者の平均年齢は74.2歳で、80歳以上が32.1%と海外を含む他のレジストリーに比べて年齢が高く、CHADS2スコアも2.1点と高い傾向を認めております。

AFに対する抗凝固薬の投与率は50.5%と約半数しか抗凝固療法が施行されておらず、このデータから実臨床では様々な理由で抗凝固療法がおこなわれていない可能性が示唆されました。

抗凝固療法を躊躇する最大の理由は出血リスクです。

最近では抗凝固療法中に注意するべき出血関連因子として「高齢」「低体重」「腎機能障害」「抗血小板薬使用」の4つが注目されています。

心房細動に対して抗凝固薬を使用する際には、上記の項目を考慮し用量設定を行います。

2020改訂版 不整脈薬物治療ガイドラインより

上記の減量基準に従い各抗凝固薬の用量調整を行うわけですが、減量した用量で十分に塞栓症の予防が出来るのか? そして出血のリスクは減少するのか?

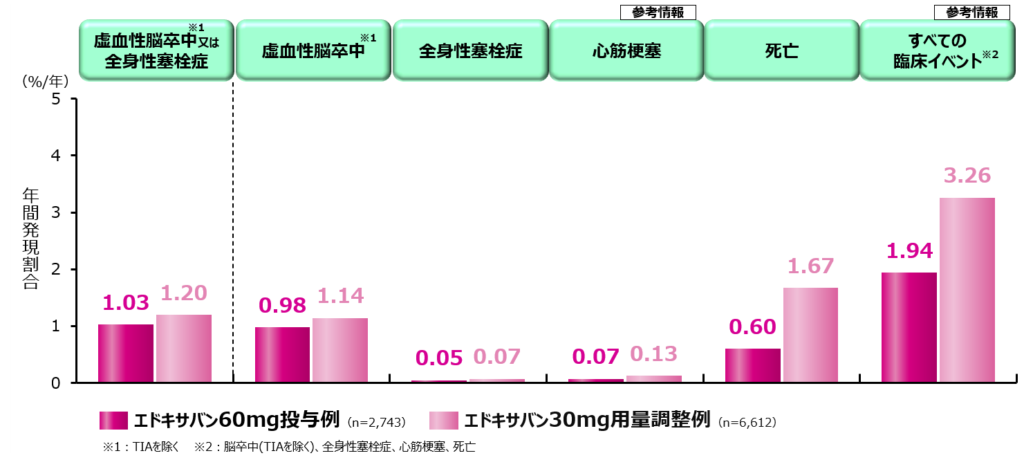

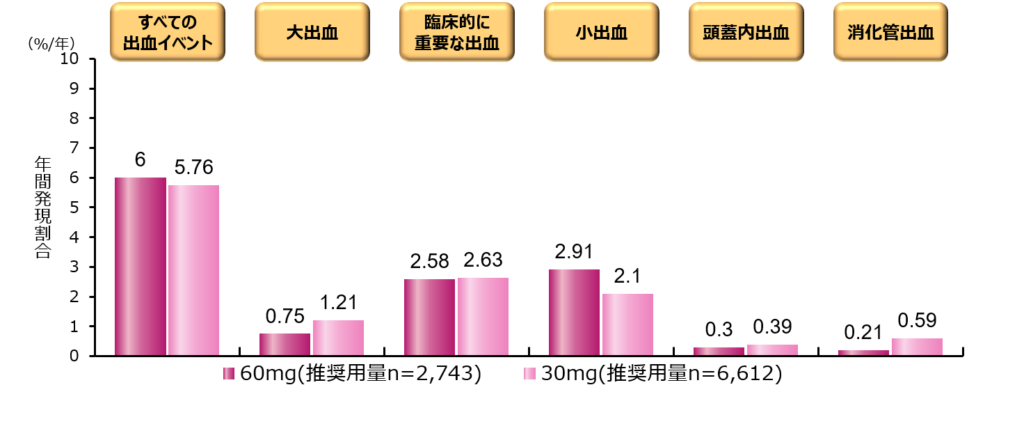

そのような疑問を解決するために施行されたエドキサバンの特定使用成績調査がETNA-AFです。(J Arrhythm. 2021; 37(2):370-383)

この試験は日本の心房細動患者を対象にエドキサバンの2年間投与の安全性・有効性を評価することを目的とし、約11000例の心房細動患者を対象に行われました。

安全性の評価項目は出血イベントを含む有害事象、有効性評価項目は虚血性脳卒中、全身性塞栓症、心筋梗塞、死亡を含む臨床イベントになります。

エドキサバンの通常用量60mgを内服した群と、減量基準に則り減量用量30mgを内服した群の虚血性脳卒中または全身性塞栓症の年間発現割合は1.03%と1.20%と差は見られませんでした。

もちろん減量群の平均年齢は77.4歳と通常用量群の67.4歳に比較して10歳高齢であること、そして腎機能低下症例を含む高リスク患者が多いことから死亡を含むすべてのイベント発現率は高くなっています。

出血性イベントの発生率も60mg群と30mg群で大きな差は見られず、30mgという用量設定が、出血高リスク患者様にとっても安心して使用できる用量設定であることが証明されました。

わが国の高齢化に伴い、心房細動患者数は約100万人存在すると言われています。

そして外来に通院される心房細動患者様の特徴として多くの疾患を合併している高齢者の割合が非常に高くなっております。

年齢は脳梗塞のリスクであり、そして出血性イベントのリスクでもあります。

次回は「高齢者の抗凝固療法について」をvol.3としてお届けしたいと思います。

「実臨床における心房細動の診療 ~新たなエビデンスから考えるハイリスク患者への抗凝固療法~」 Vol.1

院長の山嵜です。

1月2月は大変バタバタしており久しぶりのブログ更新となりました。

1月18日の出来事になりますが、聖マリアンナ医科大学 循環器内科病院教授 原田智雄先生に座長をお勤め頂き、

「実臨床における心房細動の診療 ~新たなエビデンスから考えるハイリスク患者への抗凝固療法~」というテーマで講演をさせて頂きました。

心房細動治療の3本柱は

・抗凝固療法

・洞調律維持

・心拍コントロール

になります。

当院でも行っているようにアブレーション治療の進歩により、高齢の心房細動患者様においても安全な治療と良好な成績をお届けすることが出来るようになりました。

心房細動アブレーションは生命予後を改善させることが出来るのか?

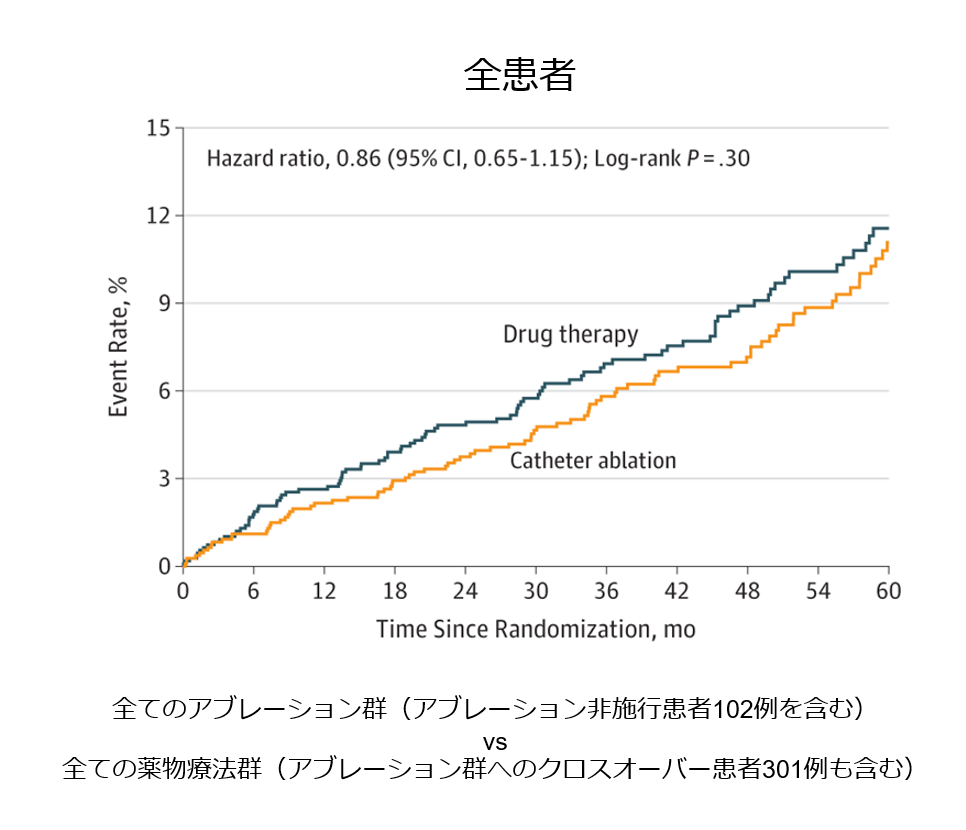

そんな疑問を検証するために126施設で行われたrandomized torialがCABANA trialです。(JAMA. 2019;321(13):1261-1274)

アブレーション群と薬物治療群に無作為割り付けを行い「死亡、脳梗塞、重度の出血、心停止の複合アウトカム」を主要評価項目としています。

主要評価項目発生率の結果ですが、アブレーション群で14%リスク低下を認めたものの、有意差は見られませんでした。

この試験のリミテーションとしてアブレーション群1108例中102例は実際にはアブレーションを受けなかった、そして薬物療法群の約3割301例は結局アブレーションを受けたという、多くのクロスオーバーが存在する試験であるという事実があります。

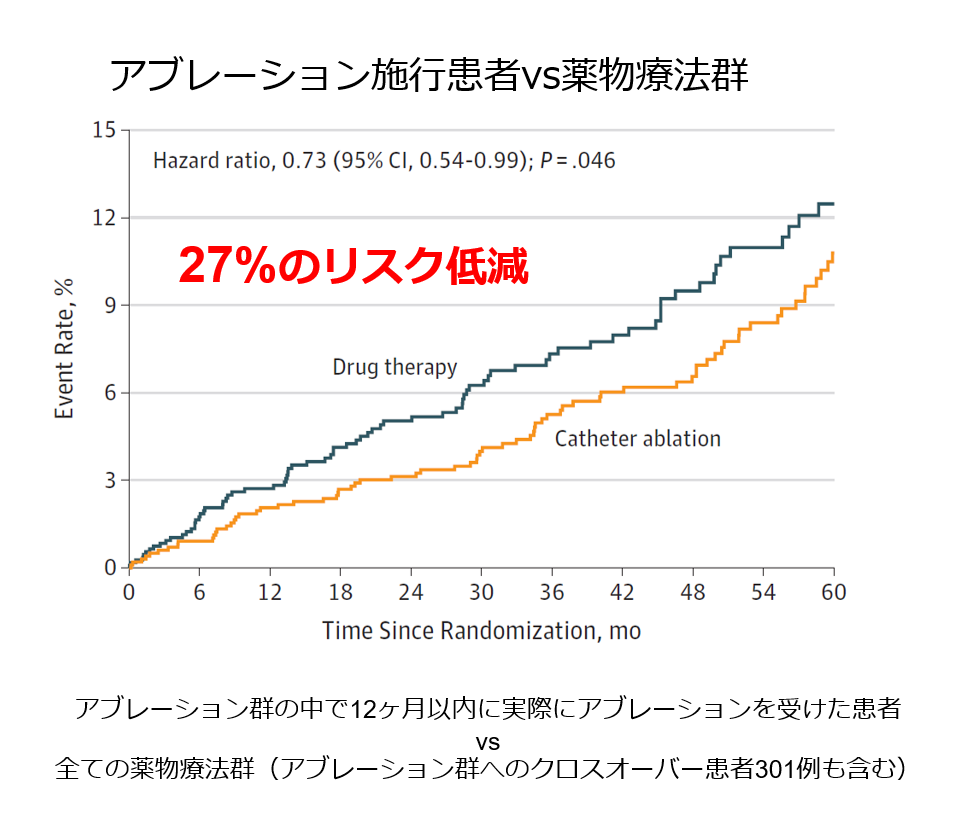

そこでアブレーション群の中で実際にアブレーションを行った群と全薬物療法群とを比較してみたところ、アブレーション施行群では27%のリスク低下という有意な予後改善効果が認められました。

全薬物療法群からアブレーションを施行した症例を省くとさらに差は開くのだろうという事が予想されますので、どうやらアブレーションは予後の改善に貢献できそうだという事になります。

ではその再発率はどうでしょうか?

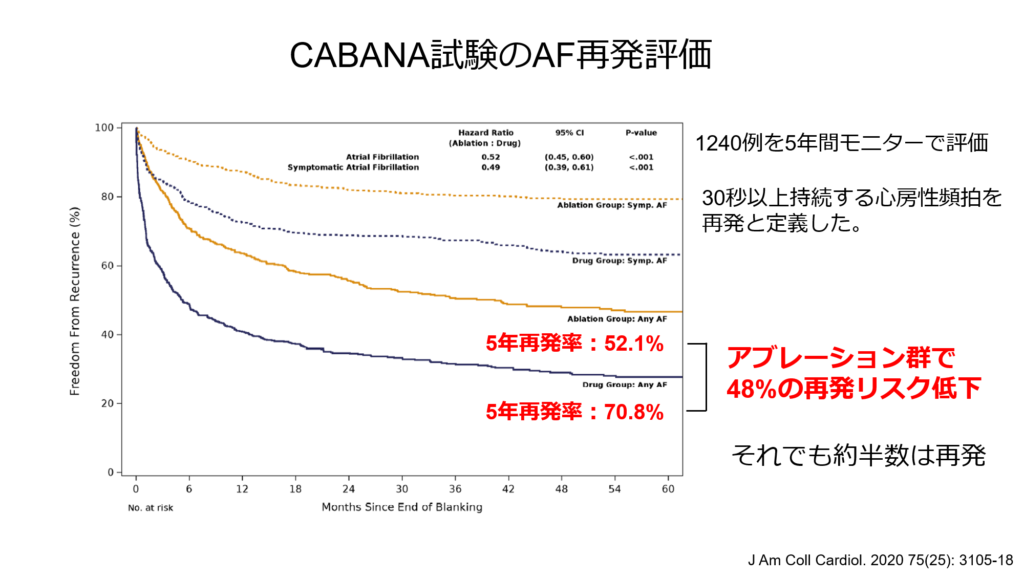

それを検討するためにCABANA試験に参加した症例のうち1240例を5年間長時間心電図で評価した報告があります。

(J Am Coll Cardiol. 2020 75(25): 3105-18)

30秒以上持続する心房性頻拍を再発と定義しています。はじめの1年は1か月ごとに、その後は半年ごとに長時間心電図を96時間装着して評価した結果です。

5年再発率は薬物療法群で70.8%、アブレーション群で52.1%とアブレーション群で48%の再発リスク低下を認めておりますが、それでも約半数では再発を認めているという結果が明らかとなりました。

再発例には無症候性心房細動も多く認めるため、やはりアブレーション治療が優れた治療であっても抗凝固療法は欠かせない治療になってくることがお分かりいただけるかと思います。

次回は講演でお話しした内容の中から「抗凝固療法の実際」についてお届けいたします。