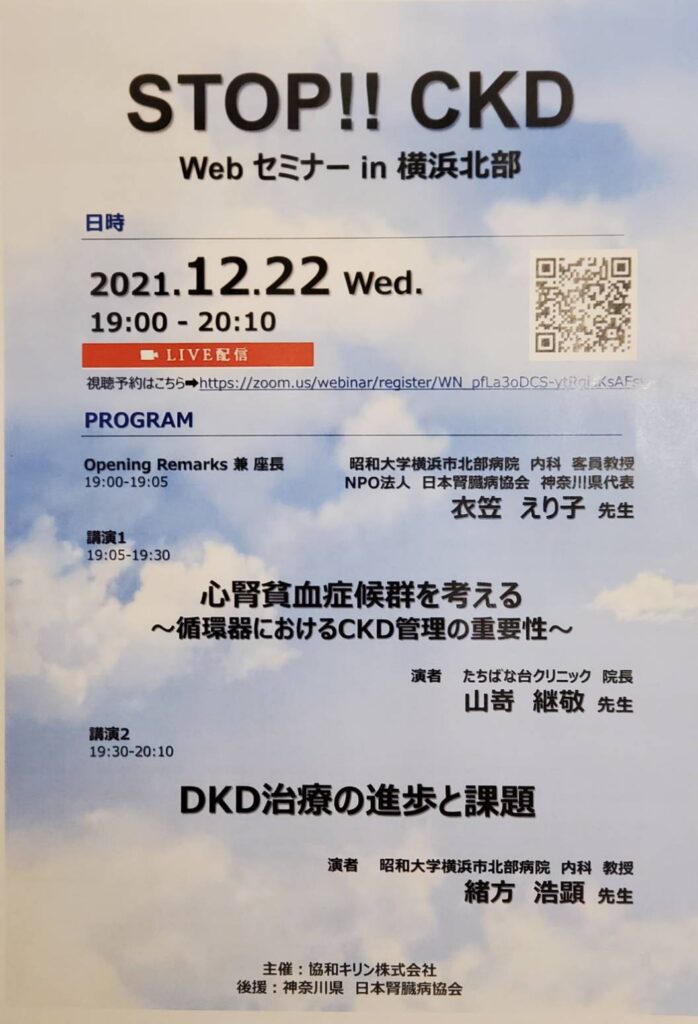

2021年12月

STOP!! CKD 心腎貧血症候群を考える

今年最後の講演は

STOP!! CKDということで「心腎貧血症候群を考える ~循環器におけるCKD管理の重要性~」をテーマにお話をさせて頂きました。

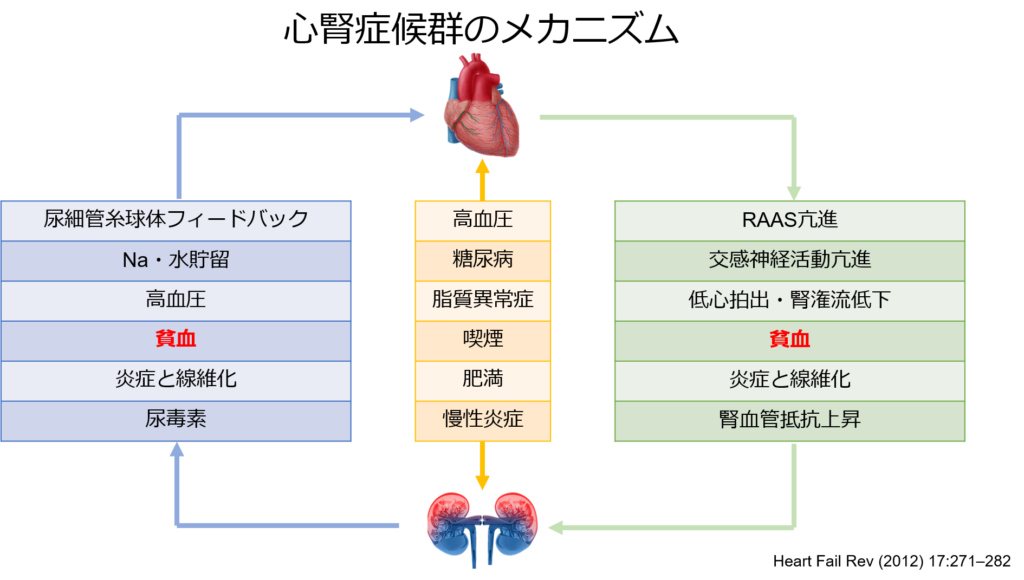

心血管疾患と慢性腎臓病は非常に関連が強く、それぞれがもう一方の疾患の発症や増悪のリスク因子となることから、両者の関係は「心腎連関」として知られています。

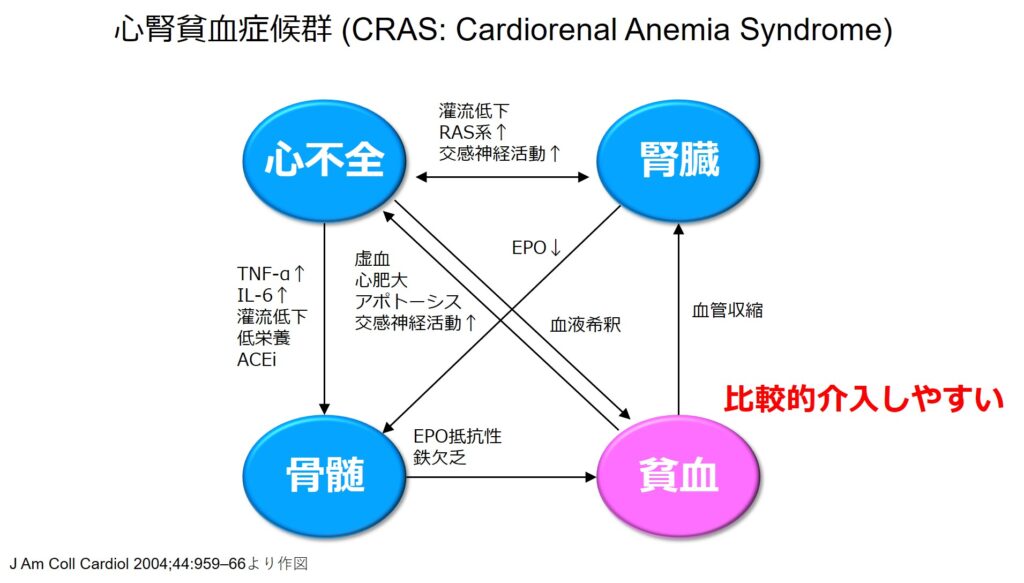

心不全と慢性腎臓病の悪循環のループには様々な因子が存在しますが、両者をつなぐキーとなっているのが貧血です。

そこで心腎連関にこの貧血を加えた3者の関係を「心腎貧血症候群」と呼んでいます。

病態が複雑な心不全、そして慢性腎臓病に対して、比較的治療介入しやすい貧血を改善することで各疾患の悪循環を断ち切ろうという事から、貧血には注目が集まっていると考えられます。

心不全退院後患者を対象としたJCARE-CARD試験(Circ J 2009; 73: 1901–1908)でもヘモグロビン値 男性<13.0、女性<12.0g/dlを貧血と定義した際、心不全患者の57%に貧血が存在することが明らかとなりました。

また、ヘモグロビン値により4群に分類した際、ヘモグロビンが低値になるほど全死亡と心不全入院の発生率が増加することが示されています。

同様にRENAAL試験のサブ解析(Kidney International, Vol. 66 (2004), pp. 1131–1138)でも慢性腎臓病患者をヘモグロビン値で4群に分類した際に、ヘモグロビン値が低値の群ほど末期腎不全への進展が高率である事が示されました。

つまり貧血の存在は心不全、慢性腎臓病の増悪因子である事が明らかにされているわけです。

慢性腎臓病における貧血というとエリスロポエチンが不足することにより発症する「腎性貧血」が頭に浮かびますが、実は鉄欠乏性貧血の罹患率も高く、血液検査から診断した3つの試験から15~28.4%存在することが知られています(Am J Kidney Dis. 2010; 55: 719-723, J Nephrol 2006; 19: 161-167, Nephrology 2015; 20: 601-608)。

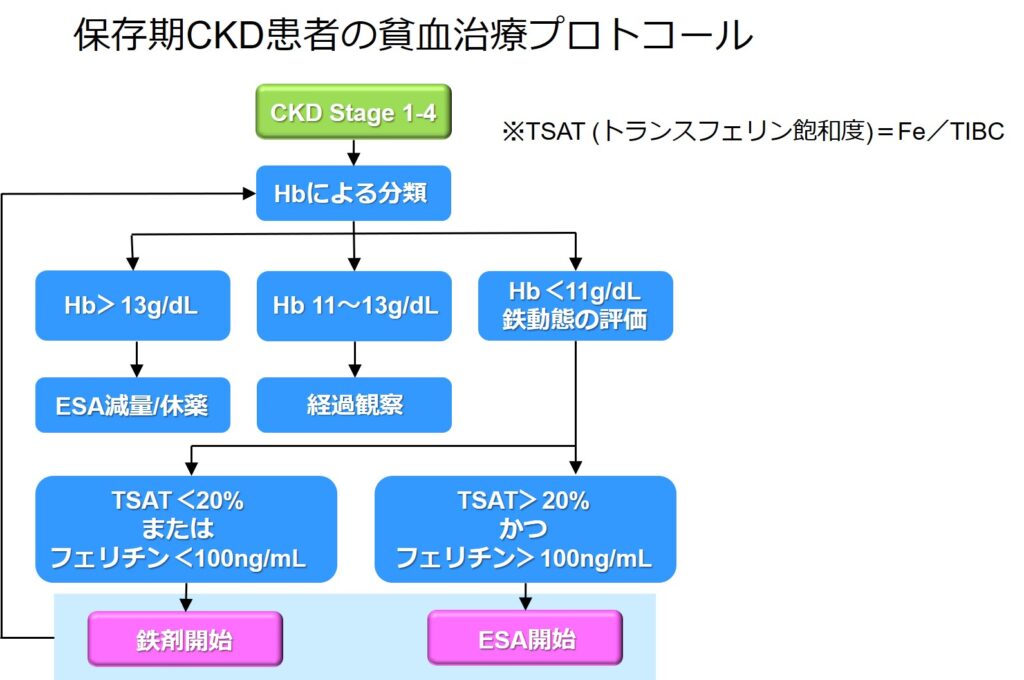

慢性腎臓病患者の貧血に対する治療フローチャートをお示しします(山嵜 作図)。

まずは重要なのは鉄動態の評価です。

❶ TSAT(%):血清鉄/総鉄結合能(TIBC)×100 → 血液中の鉄を評価

❷ フェリチン → 貯蔵鉄を評価

〇 TSAT<20%、フェリチン<100μg/L → 絶対的鉄欠乏

〇 TSAT<20%、フェリチン>100μg/L → 相対的鉄欠乏

絶対的鉄欠乏の際は、鉄補充の開始基準となります。

一方相対的鉄欠乏の際は、鉄利用障害が存在する可能性があるため、背景に感染や慢性炎症が存在しないか精査が必要です。腎性貧血の際にも鉄利用障害のパターンを呈しますので、明らかな原因が存在しない時にはESAやHIF-PH阻害薬の投与が必要となります。

腎性貧血につきましてはまた改めましてブログで書かせて頂きたいと思います。

今年も一年間たちばな台クリニックを支えて頂きましてありがとうございました。

新型コロナウイルスも再流行の兆しを見せ始めており、まだまだ辛抱の日が続くことになりそうですが、皆様の身体と心の祈念しております。

それではどうぞ良いお年をお迎えください。

来年も何卒よろしくお願い申し上げます。

ARNI National Symposium 心不全超早期ステージにおけるエンレストの可能性

院長の山嵜です。

少し前になりますが10月28日のARNI National Symposiumで講演をさせて頂きました。

今回のテーマは「心不全超早期ステージにおけるエンレストの可能性」です。

心不全は

ステージA:高血圧や糖尿病などの心不全のリスクとなる疾患を有するリスクステージ

ステージB:器質的心疾患を有するリスクステージ

ステージC:症状を有する心不全もしくは心不全の既往を有する心不全ステージ

ステージD:治療抵抗性の重症心不全ステージ

の4ステージに分類されます。

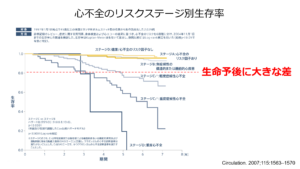

心不全のリスクステージ別生存率ではステージBとCの間で生命予後に大きな差があり、心不全を発症する以前に介入をすることが非常に重要であることが示唆されます。

高血圧症は最も罹患患者の多い疾患であり、心不全のリスク因子であることが知られています。

また高血圧患者に降圧療法を行った48の臨床試験のメタ解析では、収縮期血圧を5mmHg低下させると心不全の発症を13%減少させることが出来ることが報告されています(Lancet 2021; 397: 1625–36)。

2021年9月より心不全治療薬であるARNI サクビトリルバルサルタン(エンレストⓇ)が「高血圧症」の適応を取得しました。

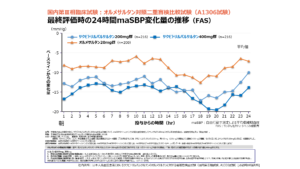

こちらはサクビトリルバルサルタンの国内第Ⅲ相臨床試験で、ARBであるオルメサルタン20mgとサクビトリルバルサルタン400mg投与患者における24時間収縮期血圧の推移を表したグラフです。

オルメサルタン群に比べてサクビトリルバルサルタンでは日中活動時の血圧および夜間血圧を良好に低下させることが出来ています。

日中血圧の低下は交感神経活動の抑制、夜間血圧の低下はナトリウム利尿に伴うサクビトリルバルサルタンの効果ではないかと考えております。

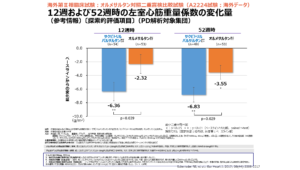

またサクビトリルバルサルタンではオルメサルタンに比べて左室心筋重量係数を有意に低下させました。

高血圧患者における左室肥大の存在は心不全発症のリスク因子であり、治療による左室肥大の退縮は心血管イベントの発生を減少させることが知られています。

以上より高血圧に対する超早期ステージからの適切な治療介入は心不全発症を抑制し、患者様の予後を改善させる可能性があり、確実な降圧効果と左室肥大抑制効果を有するサクビトリルバルサルタンには大きな期待が持てるのではないかと考えております。

日々寒くなり血圧も上昇しやすい時期ですが、高血圧が気になる方、また降圧薬を内服しているがなかなか十分なコントロールが得られない方はいつでも当院までお気軽にご相談下さい。

慢性腎臓病に対する新たなアプローチ

院長の山嵜です。

昨日在宅診療の先生方を対象に「慢性腎臓病に対する新たなアプローチ」というテーマで講演をさせて頂きました。

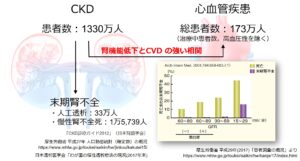

慢性腎臓病(CKD)は我が国に1330万人存在すると言われている国民病で、高齢化に伴いさらに増加することが予想されます。

CKDは進行すれば末期腎不全として透析導入となりますが、それ以外にも心血管疾患の大きなリスク因子と考えられています。そのため早期からCKDに介入し透析導入や心血管疾患の発症を予防することが大切となります。

糸球体高血圧とそれに伴う過剰濾過は腎機能障害の重要な機序の一つです。

高血圧や、高蛋白食、輸入細動脈の拡張と輸出細動脈の収縮は糸球体高血圧の原因となります。

レニンアンジオテンシンアルドステロン系の亢進はアンジオテンシンⅡを介して輸出細動脈の収縮を招き、糸球体高血圧を惹起します。

そのためACE阻害薬やARBなどのRAAS阻害薬は輸出細動脈を拡張させることで糸球体高血圧を改善させ、腎機能を保護することになります。

2001年にロサルタンが糖尿病性腎症を伴う2型糖尿病に対して腎保護作用を有することがRENAAL studyで示されました。

それから20年、SGLT2阻害薬であるダパグリフロジンが慢性腎臓病の進展を抑制する効果を有する薬剤として使用可能となりました。

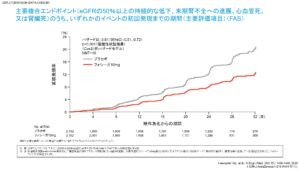

尿中アルブミンを認めるCKD患者に対するダパグリフロジンの安全性と有効性を評価した第三相臨床試験「DAPA-CKD」ではGFRの低下、末期腎不全への進展、心血管死、腎臓死の主要複合エンドポイントをプラセボに比べて有意に減少させることが証明されました。

SGLT2阻害薬の腎臓に対する保護効果の機序として「尿細管糸球体フィードバック機構の改善」が考えられています。

近位尿細管に存在するNa/GluトランスポーターであるSGLT2を阻害することによりナトリウムとグルコースの再吸収を抑制。ナトリウムが遠位尿細管に十分到達することでマクラデンサではNaCl濃度を感知し、拡張していた輸入細動脈を収縮。その結果糸球体高血圧が改善し、長期的に腎機能を保護することになります。

高齢化に伴うさらに増加することが予測されるCKD。

SGLT2阻害薬という新たな機序の腎保護薬が登場したことにより、腎機能障害の管理は新たなステージに入ったと言えるかもしれません。

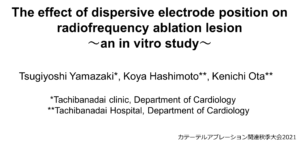

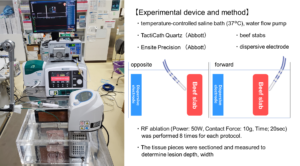

アブレーション関連秋季大会

先日アブレーション関連秋季大会がWeb開催されました。

カテーテルアブレーションは不整脈の起源となる心筋に、血管内から心臓に留置したカテーテル先端から高周波を当てることで、不整脈を根治させる治療法です。

カテーテル先端と体表面に貼付した対極板の間に電流を流すことにより高周波を発生するのですが、対極板を貼る位置によりエネルギー効率が変化し、より確実な治療が得られるのではないか?という疑問を解決するために対外モデルを用いて実験を行いました。

今回の学会ではその結果を報告させて頂きました。

実験では、私たちが想定したように対極板位置により治療組織サイズに有意な違いが見られました。

現在実際の治療においても治療に有利な対極板位置を用いることで、当院のアブレーション治療では非常に良好な成績をおさめることが出来ています。

これからも少しの疑問を放置せず、検討そして解決することでより良い治療を皆様にお届けできるようスタッフ一同日々精進していきたいと思います。

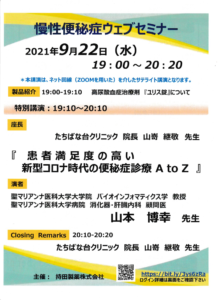

慢性便秘症ウェブセミナー

院長の山嵜です。

ワクチン接種も進み、ようやくコロナ感染者数も減少してきました。急激な減少が不気味でもありますが、冬に第六波が来ないことを祈るばかりです。

さて先月の慢性便秘症ウェブセミナーで座長を務めさせて頂きました。

講師は聖マリアンナ医科大学病院 消化器・肝臓内科の山本 博幸先生です。

先生の講義はとてもわかりやすく、さらに笑いありであっという間の1時間でした。

便秘の定義は「十分量かつ快適な排便が得られないこと」、

そして便秘治療の最大の目標は「完全自発排便」です。

そのためには以下の3つのポイントが重要になります。

① 便の形状

② 便の回数

③ 便意

便秘というと形や回数にこだわりがちですが、便意が正常にあるということも非常に大切なポイントです。

便秘の患者様では57%で便意の異常があることが報告されています。

便秘の治療薬には多くの種類がありますが、大きく分類すると

① 便形状改善薬:酸化マグネシウム、アミティーザ、リンゼスなど

② 大腸運動促進薬:センノシド、大黄を含む漢方薬、ピコスルファートNaなど

③ 排便誘発外用薬:レシカルボン座薬、グリセリン浣腸など

に分けられます。

まずは運動と食事を含む生活習慣の改善を、それでも改善しないときには第一選択薬として便形状改善薬が選択されます。

この中でも酸化マグネシウムは最も多く使用され安全性の高い薬剤ではありますが、高齢者や腎機能低下患者様などでは血中マグネシウム濃度の上昇をきたすことがあり注意が必要です。

大腸運動促進薬は刺激性下剤とも呼ばれますが、その切れ味の良さから好まれることが多い薬剤です。

しかしセンノシド、アローゼン、セチロをはじめとするセンナや大黄を含むアントラキノン系下剤は大腸の上皮細胞が障害され黒色に変化してしまう大腸偽メラノーシスを生じます。メラノーシスは大腸がんのリスクともなるため注意が必要です。また長期使用により腸管運動の低下や拡張などを引き起こし、進行すると元に戻らなくなることもあります。そこでアントラキノン系の刺激性下剤は他の下剤の効果が不十分の時のみ頓用、もしくは短期的に使用する事が推奨されていますのでご注意ください。

便形状改善と大腸運動促進、二つの作用を併せ持つ薬剤にエロビキシバット:グーフィスがあります。

グーフィスは小腸における胆汁酸の再吸収を抑制することにより便に水分を与えるとともに腸管の運動を促進させる働きを有します。また排便に重要な便意の改善も報告されていることから「トリプルアクション」を期待できる薬剤かもしれません。

つくづく便秘治療は奥が深いと考えさせていただいたご講演でした。

便秘にお困りの方がいらっしゃいましたらぜひお気軽にご相談下さい。

DOACの限界と新たな治療

院長の山嵜です。

本日は抗凝固療法を中心とした講演会

「New treatment for arrhythmia Web Conference」で座長を務めさせていただきました。

講演会は聖マリアンナ医科大学 循環器内科 原田先生と東横病院脳卒中センターの吉江先生にご講演を頂きました。

原田先生からは心房細動とアブレーション治療。慢性心房細動におけるアブレーションの限界とDOACの必要性。出血リスクの高い方におけるDOACの限界。出血リスクの高い患者における左心耳閉鎖デバイスWATCHMANについてお話しいただきました。

高齢者に対するアピキサバンの通常用量と低用量の有効性と安全性を評価したJ-ELD AF registryのお話もありました。特に興味深かったのは低用量群の中でアピキサバンの血中濃度が上昇する群があり、そういった群では出血性イベントが多いという結果が示されたことです。女性、85歳以上、CCr<30、心筋梗塞などの既往といった特徴の患者様では血中濃度上昇のリスクがあるという結果でした。

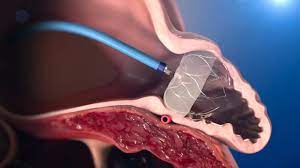

HAS-BLED3点以上の出血リスクの高い心房細動患者に対する新たな治療が左心耳閉鎖デバイス「WATCHMAN」です。医師が抗凝固薬の内服が必要と判断した非弁膜症性心房細動患者さんのうち、抗凝固薬の長期間の内服が困難と考えられる重篤な出血リスクがある場合や、以前に重篤な出血の既往のある方を対象に行われる、脳卒中予防治療の代替療法です。左心耳は最も血栓を起こしやすい部位であり、そこに閉鎖デバイスを留置することで血栓の形成を防ぐことが出来ます。

抗凝固療法を使用するべき方はたくさんいらっしゃいますが、中には出血のリスクが高く治療に難渋する事があります。WATCHMANデバイスの登場は脳梗塞・出血のリスクの高い方にとって新たな選択肢となることでしょう。