2020年03月

新型コロナウイルス感染症 COVID-19 について

院長の山嵜です。

TVや新聞をはじめ、最近の話題は新型コロナウイルス感染症 COVID-19一色に染まっています。

新型コロナウイルスの感染拡大防止目的に、3月2日から全国の小中高校の臨時休校が始まり1週間が過ぎました。また「在宅勤務」や「テレワーク」、「時差出勤」など働き方にも大きな影響が出ています。集団感染(クラスター)の発生予防に各種のイベントや会議なども中止され、賛否意見が分かれているのも目にするようになりました。

武漢での肺炎発生から約2か月が経過し、新型コロナウイルスについても新たな知見が多数報告されています。

そこで、今回のブログでは現状で分かっている新型コロナウイルス感染症について述べていきたいと思います。

Ⅰ.新型コロナウイルスとは?

ヒトに感染するコロナウイルスは、これまで6種類知られています。

そのうちの4種類は通常の「風邪」の原因ウイルス、残り2種類は、SARS、MERSという病気の原因ウイルスです。

2019年12月31日、武漢市で原因不明の肺炎が集団発生。その10日後2020年1月9日に新型コロナウイルスが発見されました。そして、1月28日はじめて日本国内で海外渡航歴のない方の感染が報告されています。2月1日には国内での感染拡大を食い止めようと、感染症法に基づき新型コロナウイルス感染症は指定感染症に認定されました。

Ⅱ.新型コロナウイルス感染症の臨床経過

感染してから症状が出現するまでの平均期間は約5日間(1~11日)とされています。

新型コロナウイルス感染症の約8割は風邪症状(発熱、倦怠感、鼻水、咳、時に嘔吐やげり)を認めるのみですが、通常の風邪に比べてやや長い経過をたどると言われています。

残り2割の方は1週間ほど風邪症状が続いた後に治りきらず肺炎に進展します。肺炎と診断されれば入院加療が必要になりますが、ほとんどの方は改善され退院します。しかし数%の方では低酸素血症やショックとなり、人工呼吸管理やECMO(体外式膜型人工肺)の使用が必要となります。

☆ 新型コロナウイルス感染症を疑うポイント

❶ 発症から4日以上経過しても症状が持続する風邪症状

❷ 経過中に肺炎様症状(痰、息切れ、呼吸困難)が出現

【入院が必要となった新型コロナウイルス感染症の臨床データ】(NEJM. February 28, 2020)

中国552病院で行った多施設ヒストリカルコホート研究

対象:1,099例(15歳未満は0.9%と非常に少ない!)

症状:最も頻度の高い症状は発熱で入院中には88.7%に認めるが,初診時は43.8%のみ。咳67.8%,

倦怠感38.1%,喀痰33.7%,息切れ18.7%,筋肉痛14.9%,咽頭痛13.9%,頭痛3.6%,下痢3.8%

胸部X線異常陰影:59.1%

胸部CT異常陰影:86.2%

人工呼吸を要した患者:6.1%

死亡:1.4%

Ⅲ.新型コロナウイルス感染症の予防のために

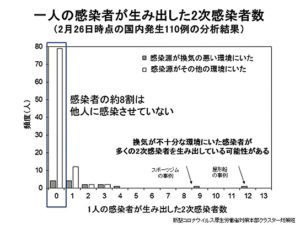

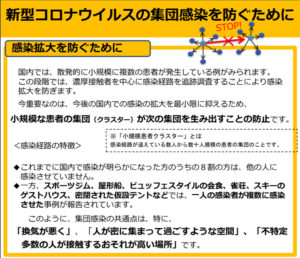

まずは厚生労働省の報告を見て下さい。

このグラフからは約8割の感染者はどなたにも感染を広めていないことがわかります。

一方、屋形船やスポーツジムの一件では9人~12人に感染を広めていることになります。

この事から、換気の不十分な密閉空間で長時間を共にすることが感染のリスクであることがわかります。

新型コロナウイルスの感染形態が接触感染や飛沫感染であることは知られておりますが、換気の悪い密閉空間の中では一部エアロゾルが発生し感染の拡大を招くことが中国からの公式見解で発表されています。

この事からはまず大勢の方が集まる密閉空間は避ける事、そして出来る限り換気を行う事が重要である事がわかります。

以上の事から集団感染(クラスター)を防止するために厚生労働省から予防のポイントが発表されました。

☆新型コロナウイルス感染症予防のために

❶ 新型コロナウイルス感染は主に飛沫・接触感染と言われています。ウイルスの付着した手指で鼻や口、目を触った時に感染します。顔を触れる前には必ず手洗いをするかアルコール消毒をしましょう。

❷ 換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることは避けてください。

【密閉空間の感染リスク】(medRxiv 2020.02.28.20029272)

対象:10のクラスターからなる110名の検討

結果:27名(29.6%)が二次感染を引き起こした.閉鎖環境にいた患者は,二次感染をきたすリスクが18.7倍も上昇した。

Ⅳ.感冒症状が出たらどうすればいい?

まず皆さんにご理解いただきたいことは

「新型コロナウイルス感染症の初期は、風邪と同じ症状であり診断はできない」

ということです。

つまり風邪だと思って学校や職場に行ってしまえば、新型コロナウイルス感染症を拡散させることになりかねないという事です。

現時点では風邪症状が出現したら、「仕事、学校などはしっかりと休む」ことが重要です。

インフルエンザは休むけれど、風邪ごときで休めないと言われるかもしれませんが、風邪も立派な感染症なのです。今回の事を契機に風邪についても良く考えて頂ければと思います。

ただし、風邪が長引いたり、高齢者や妊婦さんであったり、免疫抑制剤やステロイドを内服し免疫力が低下しているなどの方は対応が必要です。

そのような方は医療機関を受診する前に

「新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者相談センター」までお電話で御相談ください。

相談センターの指示を受け、指示された医療機関に受診して頂けますようお願いいたします。

以下に詳細を示します。

☆次の目安に該当する方は、「新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。

・風邪の症状や37.5℃の以上の熱が4日以上続く方

(解熱剤を飲み続けなければならない方も同様)

・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方

・重症化しやすい方(注)が、上記状態が2日程度続く場合

(注)重症化しやすい方とは、高齢者、 糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)

の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用い

ている方を指します。

・妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、

早めに帰国者・接触者相談センターにご相談ください。

「新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者相談センター」

電話番号:045-664-7761

(受付時間:午前9時から午後9時まで 土日祝日含む)

マスクの不足やフェイクニュース、外出控えなど様々なストレスが皆様を襲っていると思います。

今後どのくらいで感染が収束していくのか明らかではありません。

ただしこれまで収束しなかった集団感染症はありません。

「明けない夜はない」

その言葉を信じて一日一日自分の出来る事を行い過ごしていきましょう。

健康教室「サプリメントについて」 part2

院長の山嵜です。

今回は前回に引き続きまして「サプリメントについて」の2回目です。

前回は

・健康食品の分類

・ビタミンのサプリメントについて

・プロテインについて

といった内容でお届けいたしました。

今回はその続きをお届けいたします。

まずはこれもたくさんのサプリメントがありますね。

魚の脂と言えば・・・、そうEPAです。

【EPA】

EPAには以下のような働きがあることが知られています。

❶ 血清脂質低下作用

❷ 抗血小板作用

❸ 動脈の伸展保持作用

日本人の高コレステロール血症患者を対象としたJELIS試験※では、高純度のEPA1.8g/日を摂取することにより、冠動脈イベントの発生率を19%低下することが証明されました。

特に、高中性脂肪、低HDLコレステロール患者では53%も冠動脈イベントの発症を抑えることが出来ました。

※JELIS試験:Lancet 2007;369:1090-1098

しかし、海外のEPAを用いた大規模試験では冠動脈イベントの発症率に有意差が認められなかった報告もあります。この差は何でしょうか?

それはEPAの摂取量の違いと考えられています。

このことからEPAはJELIS試験で証明されたように

「高純度のEPAを1.8g/日など高用量摂取する」

ことが重要と考えられています。

たくさんのEPAサプリメントが販売されています。

EPAサプリメントと謳っているもののごく少量しか含有していないサプリメントがたくさんあります。

購入される際には用量をしっかりとチェックして頂ければと思います。

最後に外来で最も質問の多かったこのサプリメント「グルコサミン」についてです。

【グルコサミン】

「グルコサミンとは軟骨に含まれる、ヒアルロン酸、コンドロイチンなどの主成分となるアミノ酸のことです。このグルコサミンですが、体内ではブドウ糖から合成されます。」

グルコサミンを含んだサプリメントのコマーシャルは、見られたことがない方の方が珍しいのではないでしょうか。

そこである有名メーカーのグルコサミンサプリメントのHPを拝見いたしました。

そこにはこんなデータが。

「グルコサミンを内服した群では変形性膝関節症の痛みが軽減されました!」

とグラフ付きで記載されていました。

しかし、元となっている論文(Jpn Pharmacol Ther. 43, 1017-1023,2015)をよく読んでみると、

「K-L分類 grade1(変形性膝関節症が疑われる程度)の軽症患者の疼痛の自覚は改善したが、それ以上の患者では疼痛軽減の効果が見られなかった」

という結果でした。

怖いですね。

論文の一部を抜粋してあたかも全ての患者に効果があったように見せている。そう思われてもおかしくないかもしれません。

グルコサミンを摂取することで膝関節の軟骨に成分が届いて軟骨を修復する。そういう考えからグルコサミンのサプリメントが出回っているかと思いますが、関節軟骨には血管が少なく経口摂取した成分が軟骨に十分届くとは思えません。

ある論文(Rheumatol. Int. 38 (8): 1413–1428)ではグルコサミンについてこのように結論していました。

「現在、変形性関節症に対するグルコサミンの使用を支持する良好なエビデンスはない」

私は決してグルコサミンのサプリメントを否定する立場ではありませんが、このようにまとめたいと思います。

「グルコサミンの効果は強いものではありません。

漫然と服用することは控え、

運動や減量など、他の方法も併用しましょう」

以上抜粋ではありますがサプリメントについての健康教室の内容を記させて頂きました。

私は自分の体に合っている気がすると言うのであれば、副作用や現在内服中の薬との相互作用がなければサプリメントを使用することは問題ないと考えています。

過剰な広告や、一部のデータを用いたコマーシャルなどに騙されることなく、賢いサプリメントライフをお過ごしください。

健康教室「サプリメント」について

10月31日に第35回たちばな台健康教室を開催致しました。

今回のテーマは

「知っておきたい! サプリメントのすべて」

今は空前のサプリメントブームです。

こんなにたくさんのサプリメント、私たちは何を選んだらいいのでしょうか?

アメリカではサプリメントは以下のように定義されています

「従来の食品・医薬品とは異なるカテゴリーの食品で、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、

ハーブ等の成分を含み、通常の食品と紛らわしくない形状(錠剤やカプセル等)のもの」

このサプリメントは食品、つまり健康食品の一部と考えることが出来ます。

【健康食品の分類】

健康食品は以下の二つに分類されます。

❶ 国が機能の表示を許可しているもの:保健機能食品

⑴ 特定保健用食品:トクホ

保健用途の表示許可を受ける為に有効性・安全性の科学的根拠を示し、個別製品毎に国の厳しい

審査・評価を受けた食品

⑵ 機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び

機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの

⑶ 栄養機能食品

栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示す

るもの。

❷ 機能の表示が許可されていないもの:いわゆる健康食品

保健機能食品は商品に記載がありますので、栄養食品を選ぶ際には国が機能の表示を許可している保健機能食品なのか、それとも無認可のいわゆる健康食品なのかをまず認識することが大切かも知れません。

【ビタミンのサプリメント】

圧倒的に店頭に並んでいる種類が多いのがビタミンのサプリメントです。

ビタミンA , B, C, D, E, Kなどたくさんの種類がありますが、この中でも特にマルチビタミンのサプリメントは皆さんも一度は手にしたことがあるのではないでしょうか。

しかし、今のところマルチビタミンのサプリメント摂取で疾患が予防できた、改善したという大規模データは存在しません。

現代の生活では通常の食事を摂取している限りビタミンが不足するという事はあまりないでしょう。

ただし、激しいスポーツをする方などではエネルギーを産生するためにビタミンB1が通常より必要かもしれません。また食事摂取量が少ない骨粗鬆症の方ではビタミンD、末梢の冷感が強い冷え性の方ではビタミンEのサプリメントが有効かもしれません。自分に不足しているビタミン、必要としているビタミンがあり、食事での摂取が不足している時には必要な分だけ補う、これがビタミンのサプリメントのポイントとなるでしょう。

【プロテイン】

巷ではプロテイン商品の売り上げがうなぎのぼりです。

若い女性から、高齢の方まで、老若男女プロテインを摂取しています。

その目的はダイエット、トレーニングによる筋力アップの補助、サルコペニア予防など様々です。

たんぱく質の推奨摂取量は

活動の少ない方「1g/kg/日」、活動量の多い方「1.5g/kg/日」とされています。

では体重50kgの方が必要なたんぱく質75gを卵で摂取すると何個分になるでしょうか?

実は卵12個分になります。 卵12個はなかなか食べられませんね。

ちなみに牛乳では2.2Lです。

このように必要なたんぱく質を食品から摂取しようとすると、脂肪分も多量に摂取することになります。

その点プロテインはたんぱく質に対して脂肪がかなり抑えられていますので、効率よくたんぱく質を摂取することが出来るわけです(例:たんぱく質26g、脂肪1.7g、炭水化物2.7g)。

プロテイン摂取のタイミングも大切です。以下のタイミングを参考に不足分を上手に摂取して下さい。

❶ 運動後30分以内

❷ 就寝前

❸ 補食として

次のブログでは皆様からご質問の多かった「EPA」や「グルコサミン」について述べていきます。

お楽しみに。

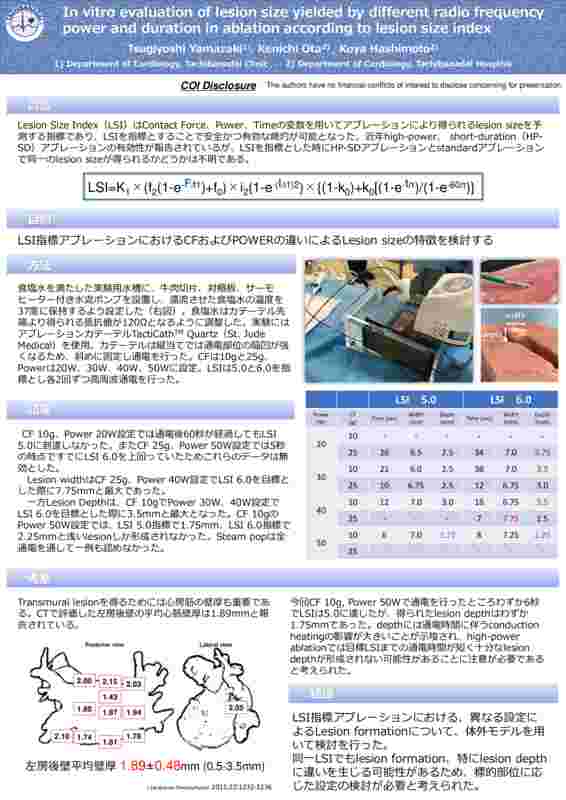

アブレーション関連秋季大会

院長の山嵜です。

11月7日より石川県で開催されましたアブレーション関連秋季大会に参加してきました。

下が今回私の発表したポスターになります(画像が荒くて申し訳ございません)。

通電条件の違いによるablation lesion形成の違いに興味を持って頂けたのか、たくさんのご質問を頂きました。有難うございました。

今回臨床工学技士の山田君も一緒に参加しました。

oral sessionで素晴らしい発表をしていました。お疲れ様でした。

1例1例を大切に、たちばな台クリニック・病院から情報を発信できるように日々精進していきたいと思いますので皆様これからもよろしくお願いいたします。

【おまけ】

せっかく石川県まで来たので、帰りに母校の富山大学医学部に寄ってきました。

こちらは私が大学時代のほとんどを過ごした大学の体育館です。

20年経ちますが変わっていませんでした。懐かしい。

カテーテルアブレーション地域連携の会でお話しをさせて頂きました

院長の山嵜です。

10月18日にいつも患者様を御紹介頂いている先生方をお招きし青葉台フォーラムで講演会を開催させて頂きました。

「AFトータルケアセミナー」というタイトルで今年で2回目の開催になります。

今回は当院で実際に行っている心房細動アブレーションの手技について先生方にお話をさせて頂きました。

当院では再発率を少なくするために電位指標によるpoint-by-pointの前庭部肺静脈隔離術(PVAI)に、さらに解剖学的な拡大肺静脈隔離術(EEPVI)を併用しています。

この方法を用いる事により、万が一re-connectionが発生しても容易に心房細動することを予防することが出来ると考えています。

実際に当院での発作性心房細動の1年後非再発率は9割をこえる結果を得ることが出来ております。

患者様にとっては大きな決意をもって望むアブレーション治療です。

1回の治療で最良の結果が得られるように努める事が私たちの義務だと考えています。

第1回 たちばな台ICLSコースを開催しました

院長の山嵜です。

10月6日に日本救急医学会認定ICLSコースを開催致しました。

以前にプレで第0回を開催しておりますが、今回は記念すべき第1回開催となります!

ICLSは「immediate cardiac life support」の略で、心肺停止患者に対する最初の10分間に行うべきスキルの事を示します。

コースは朝から夕方までで、ほとんどが実技訓練という非常にハードな内容ですが、やる気に満ち溢れた5名のスタッフが参加してくれました。

まずは講義からスタートです。これがこの日の唯一の座学です。

正しい胸骨圧迫のレクチャーです。

除細動器の使用方法について丁寧にレクチャーします。

当院コースの名物。季節を感じる軽食コーナーです。事務局 岩本さんのセンスが光ります。

午後になるとシナリオに基づいた実践訓練にうつります。

皆さんどんどんいい動きになっていくのがはっきりわかります。素晴らしい!

筆記テスト・実技テストに皆さん合格!

修了証を手に記念撮影。皆さん疲れていてもいい笑顔です!

これからも患者様の命を守るために、BLS・ICLSコースを定期的に開催し、たちばな台病院・クリニックスタッフのスキル向上に役に立っていければと思います。