未分類

初詣

院長の山嵜です。

令和8年1月4日クリニックの氏神様でもあります「琴平神社」に初詣に行ってまいりました。

400年に渡り地域の安泰を見守ってきて下さる由緒正しき神社です。

失礼ながら年始初ランニングも兼ねてクリニックから走って参拝に行ってまいりました。

真っ青な空に赤い鳥居がとても美しかったです。

お子様から成人までご家族の皆様にとって安心して受診していただけるクリニックでありたいと願ってまいりました。

健康に対する悩みがございましたらなんでもお気軽にご相談ください、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

子どもの発熱 どう対応する? 子どもの発熱と解熱剤のしくみ たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

子どもの突然の発熱は、とても心配なことです。

しかし、発熱は体がウイルスや細菌と戦っている重要なサインでもあります。

この記事では、発熱のメカニズム、解熱剤について、小児科医の立場から分かりやすく解説します。

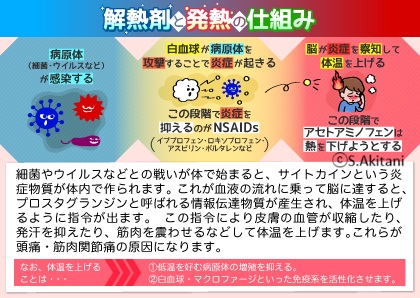

■発熱のしくみ

①体が熱を出す仕組み

ウイルスや細菌といった小さな敵が体の中に侵入すると、白血球などの免疫細胞が感知し、「サイトカイン」を放出するようになります。サイトカインが血液の流れに乗って脳に運ばれると、情報伝達物質「プロスタグランジン」が作られます。

このプロスタグランジンが、脳の体温をコントロールしている「体温調節中枢(視床下部)」に働きかけ、体温を上昇させるよう指令が発せられるのです。

②生体防御反応としての発熱

発熱は、体を守るための重要な「生体防御反応」の一つです。体温が上昇することにより、多くのウイルスや細菌は増殖しにくくなります。例えば、インフルエンザウイルスなども、高い熱には弱いのです。

体温が上昇すると、私たちの免疫システムで働く白血球などの免疫細胞がより活発に、そして効率的に病原体と戦えるようになります。熱を出すことで、体は病気を早く治そうと頑張っているのです。

■子どもの解熱剤、大人とどう違うの?~安全な解熱剤の選び方~

発熱した子どもに処方される解熱剤は、主に「アセトアミノフェン」という成分のものです。アセトアミノフェンが熱を下げる詳しい仕組みは、まだ完全には分かっていません。しかし、アセトアミノフェンが脳の体温調節中枢に作用し、血管を広げて体の外へ熱を逃がしやすくして体温を下げると考えられています。大人が熱や痛みでよく使うロキソプロフェン(商品名:ロキソニン®など)や、ジクロフェナクナトリウム(商品名:ボルタレン®など)といった解熱鎮痛薬は、「非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)」という種類です。NSAIDsは、体温を上げる原因物質であるプロスタグランジンが作られるのを抑えることで熱を下げます。しかし、1999、2000年の厚生科学研究で、子ども、特にインフルエンザなどの特定のウイルス感染症にかかっている場合にNSAIDsを使用すると、死亡率が高くなることが報告されました。そのため、日本小児科学会からも「インフルエンザの際にはアセトアミノフェンが適切であり、NSAIDsの使用は慎重にすべき」という提言が発出され、原則として子どもには使用しません。

熱があっても比較的元気で、水分も取れて眠れているなら、急いで使う必要はありません。一般的には38.5℃以上で、子どもがつらそうにしている場合が使用を考える目安です。

詳しくは以下を参照してください。

秋谷進.東京報道新聞.子どもの発熱 どう対応する?発熱と解熱剤の正しい知識と理解.

子どもの発熱 どう対応する?発熱と解熱剤の正しい知識と理解 – 東京報道新聞

2025.08.13 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

2025.08.13 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

HPVワクチンについて知ってください。正しい知識と理解のために。 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

HPVワクチンについて知ってください 正しい知識と理解のために

若い女性の間で子宮頸がんにかかる方が増えていますが、子宮頸がんの原因の多くはヒトパピローマウイルス(HPV)というありふれたウイルスです。HPVワクチンには、HPV感染を防ぎ、子宮頸がんなどの病気を予防する効果が期待されています。日本では一時期、HPVワクチンの積極的な接種勧奨が控えられ、接種率は低いままの状態です。

この記事では、HPVワクチンの効果や安全性、世界の状況などを分かりやすく解説し、大切な人を守るための情報を提供します。正しい知識を得て、ワクチン接種について考えてみませんか。

1.はじめに:HPVと子宮頸がんについて知ろう

①HPVとは?

HPVと略されるヒトパピローマウイルスは、性的接触経験のある女性の半数以上が生涯で一度は感染すると言われるほど、ありふれたウイルスです。多くの型があり、一部の型は子宮頸がんだけでなく、肛門がんや中咽頭がん、良性のいぼである尖圭コンジローマなど、様々な病気の原因となります。近年、特に若い世代の女性で、子宮頸がんにかかる方が増えています。

②子宮頸がんの現状

日本で子宮頸がんにかかる女性は毎年約1.1万人、そのうち命を落としてしまうのは約2,900人と言われています。罹患者数は特に20代から増加し始め、30代までに治療のために子宮を失う(妊娠できなくなる)ケースも少なくありません。早期発見・早期治療が重要ですが、予防できる手段があることも知っておく必要があります。

③HPVワクチンとは?その効果

HPVワクチンは、子宮頸がんそのものを予防する効果はまだ確認されていません。確認されているのは前がん病変を予防する効果ですが、ワクチン接種で、将来的な子宮頸がんの予防効果が期待されています。感染前に接種するのが最良で、定期接種の対象者は公費(無料)で接種できます。

④ワクチンの種類と効果

HPVワクチンは、HPV感染を防ぐためのワクチンです。日本では、小学校6年生から高校1年生までの女子が定期接種の対象者になっています。ワクチンは、2価・4価・9価の3種類です。

2価・4価のワクチンは多くの子宮頸がんの原因になっているHPV16型・18型の感染を防ぎ、子宮頸がんの約50~70%を予防します。9価ワクチンは、別のタイプへの感染も防ぐため、約80~90%の子宮頸がんを防げます。

⑤なぜ若いうちの接種が効果的なのか?

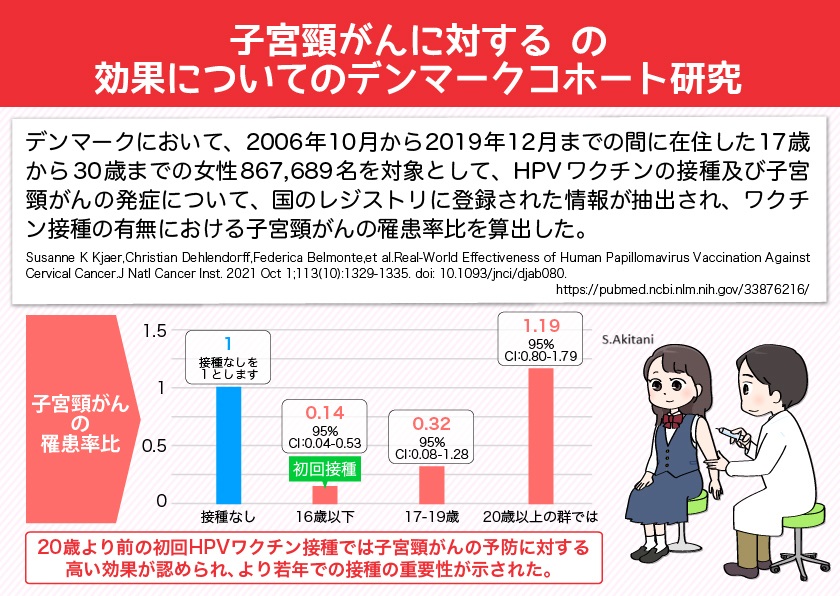

HPVワクチンは、感染する前に接種するのが冒頭のキャッチアップ画像にあるように最も効果的です。性交経験前の年齢(16歳頃まで)の接種が推奨されています。しかし、それ以上でも、性交経験があっても、まだ感染していないHPV型への感染を予防したり、新たな感染を防いだりする効果は期待できるため、接種する価値はあります。

⑥接種スケジュール

HPVワクチンは、一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回または3回接種する必要があります。接種するワクチンの種類や、1回目接種時の年齢によって、接種時期や回数は異なります。ワクチンの種類と接種タイミングは、以下のとおりです(表1)。

表1.ワクチンの種類、接種年齢、回数とスケジュール

|

ワクチンの種類と接種タイミング |

接種回数 |

接種スケジュール |

|

|

2価ワクチン(ガーダシル) |

3回 |

2回目は1回目の1か月後、3回目は1回目の6か月後。 |

|

|

4価ワクチン(サーバリックス) |

3回 |

2回目は1回目の2か月後、3回目は6か月後。 |

|

|

9価ワクチン (シルガード9) |

1回目を15歳になるまでに受けるとき |

2回 |

1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上 |

|

1回目を15歳になってから受けるとき |

3回 |

2回目は1回目の2か月後、3回目は6か月後。 |

|

どのワクチンを接種するかの詳細は、接種を希望する医療機関に問い合わせてください。3種類いずれのワクチンも、1年以内に規定回数を終了させるのが望ましいとされています。

2.日本と世界の接種状況:みんなで打つことの意味

日本の接種率はまだ低い水準ですが、諸外国では8割以上になっているところもあります。集団免疫があると、接種できない人や効果が十分でない人も感染から守られます。

①日本の現状

日本では、HPVワクチンは2013年4月に定期接種となりましたが、その2か月後から約8年間、副反応への懸念などから積極的な接種勧奨が差し控えられました。この期間、接種率は1%未満にまで落ち込みました。2022年度から積極的勧奨は再開され、接種率は上昇しつつありますが、まだ低い水準です。

接種勧奨が差し控えられていた期間に接種機会を逃した方々(1997年度~2005年度生まれの女性)のために、公費で接種を受けられるキャッチアップ接種制度がおこなわれています。2025年3月末までにHPVワクチンを1回以上接種した該当者で、公費による接種を希望する場合は、2026年3月末まで2回目・3回目の接種を検討できます。

2023年4~9月の日本における初回接種率は39.9%、2回接種率は12.8%と、米国の初回接種率(2022年、77.8%)などと比較しても低い状況です。

②海外の状況

HPVワクチンはWHO加盟国194か国のうち137か国で、公的予防接種の対象となっており(2024年1月時点)、そのうちアメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリアなどを含む59か国においては男性も接種対象となっています。カナダやオーストラリアなどでは、国の積極的な取り組みにより、接種率は8割以上に達しています。

③集団免疫:「社会を守る」効果

予防接種には、接種した「個人を守る」効果だけでなく、感染症の流行そのものを抑えることで「社会全体を守る」という大切な役割があります。多くがワクチンを接種すると、社会全体でHPV流行を抑えられます。これが「集団免疫効果」です。集団免疫効果があると、ワクチンを接種できない人や、接種しても十分な免疫が得られない人も、HPV感染から間接的に守られることにつながるのです。

3.男性へのHPVワクチン接種について

男性もHPVワクチンを接種して、集団免疫を高める意識は必要です。

男性接種の意義とは

男性がHPVワクチンを接種すると、肛門がんや中咽頭がん、尖圭コンジローマなどのHPV関連疾患から自身を守るだけでなく、パートナーへの感染を防ぐ効果も期待でき、男女ともに接種することで、より高い集団免疫効果が得られます。

現在、男性のHPVワクチン接種は任意接種(自費)で、公費助成の対象外です。3回の接種で約5~6万円程度の自己負担が必要ですが、一部の自治体では独自に助成制度を設けている場合があります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

4.ワクチンの安全性と副反応について

ワクチン接種後には接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがありますが、病気になったり障害が残ったりした場合には、予防接種法に基づく救済制度が適用されます。

①安全性に関する情報

接種後には、他のワクチンと同様に、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。まれに、アナフィラキシーなどの重いアレルギー症状や、ギラン・バレー症候群などの神経系の症状が起こることが報告されています。以前、接種後に「広範な痛みや運動障害」などが報告されましたが、その後の詳細な調査で、同様の症状はHPVワクチン未接種の同年代の方にもみられることが分かり、現時点ではワクチン接種との因果関係は否定的とされています。ただし、ワクチンの接種後やけがの後などに原因不明の痛みが続いた経験のある方は、これらの状態が起きる可能性も考慮し、接種については医師とよくご相談ください。ワクチンの安全性については、継続的に調査・確認が行われています。

②副作用被害救済制度

予防接種によって健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起きた場合には、予防接種法に基づく救済制度の適用を受けます。HPVワクチンに限らず、日本で承認されている全てのワクチンが対象で、予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合に、医療費や障害年金などが給付されます。万が一、ワクチン接種後に気になる症状が現れた場合は、まずは接種した医療機関にご相談ください。

5.HPVワクチン接種のまとめ:自分と周りの人を守るために

HPVワクチンは、子宮頸がんなどのがんや尖圭コンジローマといったHPV感染による病気を予防するための効果的な手段の一つです。特に、HPVに感染する可能性が低い若いうちに接種すると、より高い予防効果が期待できます。多くの人が接種することで集団免疫効果が高まり、社会全体を感染症から守ることにもつながります。男性の接種も、本人とパートナー、社会全体の健康を守る上で重要です。

ワクチンの効果や副反応について正しい情報を知り、不安な点があれば医師に相談した上で、接種については、自分自身で判断することが大切です。「個人の予防」が「社会全体の健康」へとつながることを理解し、行動していきましょう。

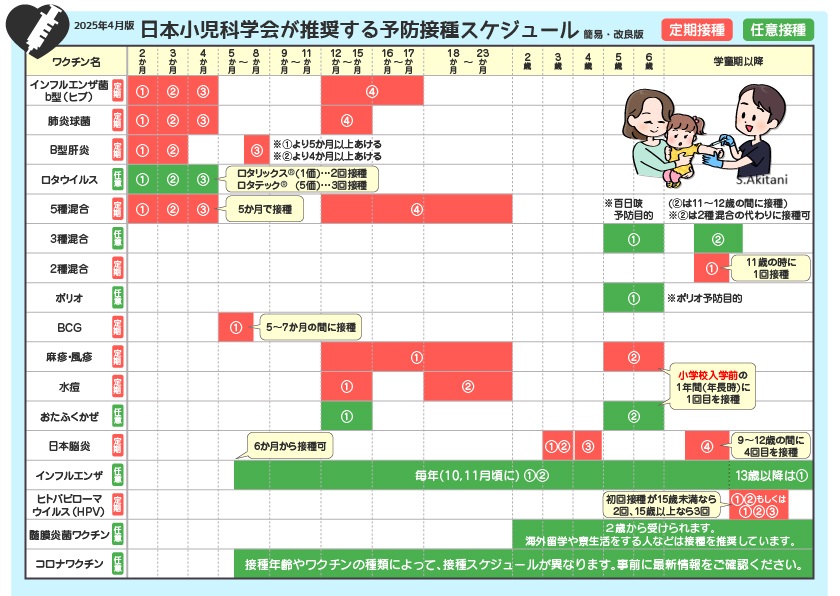

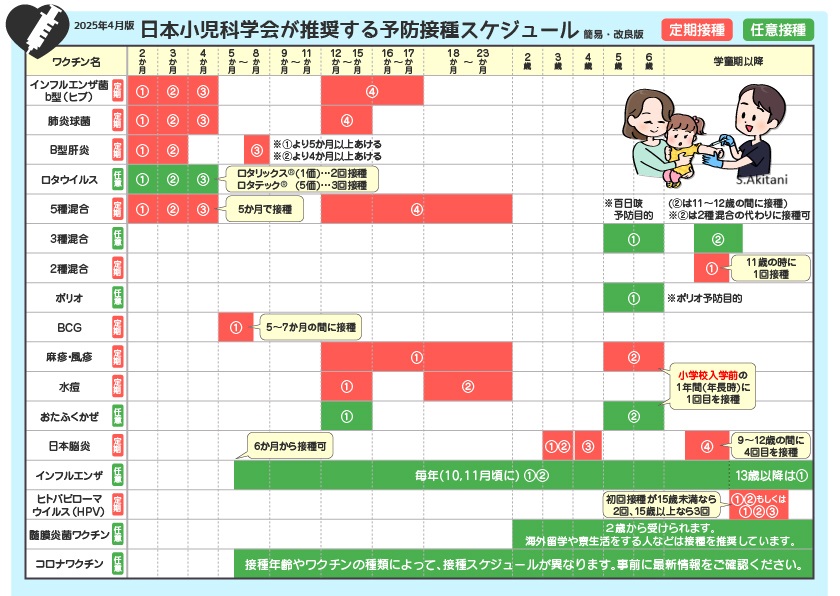

参考までに日本小児科学会の推奨する予防接種スケジュール2025年4月版を簡易にしたものを掲載します。

参考文献:

1.厚生労働省. ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~. https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html

2.厚生労働省. HPVワクチンについて知ってください 子宮頸がん予防の最前線. https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202205_00001.html

3.厚生労働省. ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種について. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/hpv_catch-up-vaccination.html

4.東京都.初めてのHPVワクチン. https://www.vaccine.metro.tokyo.lg.jp/

5.河内長野市.男性へのHPVワクチン接種費用の助成について. https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/8/107186.html

6. 国際セクシュアリティ教育ガイダンスに基づくレベル・年齢ごとの性教育目標.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374167

たちばな台クリニック小児科 秋谷 進 2025年07月01日

たちばな台クリニック小児科 秋谷 進 2025年07月01日

なお、教員の方でリンク先にご登録されている方は、朝日新聞にて連載中の先生向けの記事を購読可能です。

秋谷進.朝日新聞 先生コネクト.【子どもを診まもる】子宮頸がんから子どもの未来を守るHPVワクチンを知ってください.

https://www.asahi.com/sensei-connect/articles/15799072

【子どもを診まもる】子宮頸がんから子どもの未来を守るHPVワクチンを知ってください | 朝日新聞社 先生コネクト

子どもの睡眠 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

今回は、日本の子どもたちの睡眠状況について解説します。

日本の子どもたちは世界でも寝ない子どもとして知られています。

さて、睡眠不足はどのような影響を子どもたちに起こすのでしょうか?

■日本の子どもたちは基本的に「睡眠不足」

そもそも子供はどれくらい睡眠時間が必要なのでしょうか。

厚生労働省によると、成人は6時間以上を確保することを睡眠しているのに対して、

- 1~2歳児は11-14時間

- 3~5歳児は10~13時間

- 小学生は9~12時間

- 中学・高校生は8~10時間 の睡眠時間を確保することが推奨されています。

それに対して、日本の子どもたちの睡眠の状況は芳しくありません。東京大学では腕時計型のウェアラブル端末を使って子どもたちの睡眠の実態を調べる大規模なプロジェクトを進めており、7700人分のデータを集めて中間報告を行っています。

それによると各年代の睡眠時間は

- 小学1~3年生:8.4~8.6時間

- 小学4~6年生:7.9~2時間

- 中学生:7.1~7.5時間

- 高校生:6.5~6.6時間 となっており、小学生・中学生が1時間近く、高校生は2時間近くも睡眠不足であるとされています。

みなさんが1〜2時間も睡眠時間が短かった日を思い出してみてください。頭もぼーっとして集中できず、仕事していても強烈な睡魔に襲われることはありませんでしたか?

今の日本の子どもたちはそのような状況にあるのです。

(参照:厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針の改訂について(案)」)

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001151834.pdf

(参照:NHK「子どもの睡眠 小中高全学年で不足の傾向 大規模調査中間報告」)

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20240318/2000082852.html

(参照:知っておきたい子どもの睡眠)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/josm/3/2/3_127/_pdf/-char/ja

■子どもたちの慢性的な睡眠不足は教育面にも健康面にも悪影響

もちろん慢性的な睡眠不足を野放しにするのは、健康面でも非常に危険です。それは子どもたちも例外ではありません。例えば、一般的には睡眠不足により以下のような影響が出てくるといわれています

【学習面の悪影響】

- 学習した内容が記憶として定着しなくなる:睡眠中は、学習した情報が整理・固定化されるプロセスが進むため、十分な睡眠がないと記憶力や学習効率が低下します。

- 集中力と注意力が低下する:睡眠不足は、授業中の集中力や注意力の持続を妨げ、学習効果を減退させる原因となります。

- 情緒が不安定になる:十分な休息が得られないと、感情のコントロールが難しくなり、教室内での行動や対人関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。

【健康面の悪影響】

- 成長ホルモンの分泌不足:実は、子どもの成長ホルモンの多くは睡眠中に分泌されることがいわれています。そのため、睡眠不足により、十分な成長ホルモンが出ないと成長の妨げになる恐れがあります。

- 免疫機能が低下する:睡眠不足は免疫力を低下させ、感染症などに対する抵抗力が弱まります。

- 代謝機能が落ちる:睡眠不足は、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めることが示されています。

実際、2022年に日本で41,890人に対して行われた研究によると、夜間睡眠時間が 9 時間以下の子どもは、睡眠時間が十分とれている子どもと比べて

- そわそわしながら話を聞けなくなりやすい(1.26倍)

- 我慢強くいられなくなりやすい(1.27倍)

ということがわかっています。また、夜間の睡眠時間が不規則な子どもも、日中の行動障害も起きやすいこともわかりました。

このように、子どもたちの睡眠は健康面でも教育面でも何よりも大切にしないといけません。

(参照:Association of nighttime sleep with behaviors in Japanese early childhood:日本の幼児期における睡眠と行動との関連)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ped.15354

■どうして子どもたちは「睡眠不足」なのか

では、なぜ子どもたちは睡眠不足に陥っているのでしょう。

厚生労働省が発行している「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」では、子どもたちが夜更かしする原因として以下のことを挙げています。

- 部活動や勉強で夜遅くまで活動することが多くなるから

- 友人のつきあいが夜遅くになることがあるから

- デジタル機器を夜遅くまで使用することがあるから

- 成長とともに、本来の睡眠・覚醒リズムが後退しやすいから。

- 学校のない休日に睡眠負債を解消するために起床時刻を遅らせることにより、午前中の時間帯に日光を浴びることができず、睡眠・覚醒リズムは後退しやすくなるから。

他にも朝食を食べなかったり、起床時に太陽の光を浴びなかったり、運動せず座りっぱなしの時間が長くなると睡眠不足に陥りやすいこともわかっています。

特に影響が大きいのはスマホやインターネットです。

2021年に日本で発表された中高生約24万8千人(2012・2014・2017年の全国調査データ)を分析結果では、平日のインターネット利用が5時間を超えるような子どもでは、睡眠不足(短い睡眠時間)、深夜の就寝、睡眠の質の低下や不眠症状といったあらゆる睡眠問題のリスクが有意に高まることわかっています。とくにSNS利用やオンラインゲームなどは就寝時刻の遅れと強く関連していました。

現代はSNSやデジタル機器の発達、受験の過熱化などにより、夜遅くまで起きるのが「あたり前」のようになってきています。SNSを通じていつでも友人とコミュニケーションをとれますし、スマホでゲームもできます。

確かに色々技術の進歩によりやれることが増えた分、日中に活動しやすくなりましたが、その分だけ最も大切な「睡眠時間」が追いやられてしまっているのです。

(参照:The association between Internet usage and sleep problems among Japanese adolescents: three repeated cross-sectional studies:日本人青少年のインターネット利用と睡眠障害との関連)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34252182/

(参照:健康づくりのための睡眠ガイド 2023)

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf

■子どもたちの睡眠不足に大人ができること

子どもは昼間に起きて夜に寝ると言うことがまだわかっていません。それどころか、このような睡眠状況では大人もわかっていないのです。

睡眠負債とは、William C. Dement 教授(スタンフォード大学)により提唱された言葉です。日々の睡眠不足が借金のように積み重なり、心身に悪影響を及ぼすおそれのある状態です。睡眠不足が積み重なり「債務超過」の状態に陥ると、生活や仕事の質が低下するだけでなく、うつ病、がん、認知症などの疾病に繋がるおそれがあります。

子どもも大人も睡眠不足の現状を理解して意識を変えることを考えましょう。

2025年5月26日 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

2025年5月26日 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

*この記事は朝日新聞の学校の先生向けに連載している朝日新聞 先生コネクト【子どもを診まもる】を改変したものです。

【子どもを診まもる】睡眠不足 なぜ教室のあの子は授業中にいつも眠そうなのか? | 朝日新聞社 先生コネクト

子どもの予防接種スケジュール 2025年4月版 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

たちばな台クリニック小児科 秋谷 進です。

今回は、2025年4月版 日本小児科学会が推奨する予防接種の簡易改良版を作成しましたので掲載します。

予防接種は生後2カ月から接種ができ、赤ちゃんがかかると重症化する可能性がある感染症のうちのいくつかはワクチンを接種することで予防ができます。

最近の話題として

①5種混合ワクチンは、百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオワクチンの各ワクチンとHibワクチンを混合したワクチンです。2024年4月から定期接種での使用が可能となりました。

②子どもの肺炎球菌ワクチンは2024年10月以降、原則として、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を接種することになりました。

予防接種は個人を守ることに加えて社会を守る意味もあります。例えばwith コロナの感染対策で予防接種の接種率が低下したことにより、麻疹の流行が認められています。予防接種について正しい知識と理解をし、接種について考えてみましょう。

2025年5月14日

たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

~たちばな台クリニック小児科より~

2025年3月から当院小児科に常勤の秋谷 進先生が着任されており、小児科の診療可能日時が拡大しております。

風邪症状や発熱、乳児健診、予防接種はもちろん、神経発達症などの発達相談まで優しく丁寧に診療いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください

3月25日には昭和医科大学藤が丘病院に伺い、こどもセンター長 小児科の神谷先生に御挨拶させていただきました。神谷先生とのお話の中では小児診療における昭和医科大学藤が丘病院との病診連携について、ご対応いただける検査内容や入院相談の詳細について、具体的に話し合う事が出来ました。

写真撮影にもご快諾頂きました。お時間を頂きましてありがとうございました。

(左:昭和医科大学藤が丘病院 こどもセンター小児科 診療科長 神谷太郎先生 右:たちばな台クリニック 秋谷先生)

地域の皆様へ質の高い医療を提供すべく、近隣医療機関と協力し合いながら診療に取り組んで参ります。