2020年02月

安全に食べるための食事介助技術

神奈川県栄養士会主催の研修会でしたが、

なんとお隣の管理栄養士さんが「南さん!」でした。

長くなりましたので、この続きはまた次回ご紹介させていただきます。

雇用時健診に関するご案内

管理栄養士の南です。

雇用時健診のお問い合わせが増えてまいりましたので、ご案内させていただきます。

ホームページに掲載している内容と一部異なりますのでこちらをご確認下さい。

*ご予約からご受診の流れ*

①お電話または直接ご来院でのご予約をお願いします。

※内容確認が必要なためインターネットでのご予約はできません。

②健診項目をファックスまたは直接ご来院いただき書面で確認させていただきます。

③健診当日は朝食を摂らずに来院下さい。(血液、尿検査のある方)

※結果につきましては1週間後以降からのお渡しとなります。

(年末年始や大型連休時はもう少しお時間がかかることもございます)

※健診内容によっては結果を当日お渡しできるものもあります。

※混雑する時期もございますのでお時間にゆとりを持ってご予約下さい。

<ホームページに掲載しております健診内容に一部漏れがございます>

一般的な雇用時健診内容は以下の通りとなります。

①既往歴及び業務歴の調査

②自覚症状及び他覚症状の有無の検査

③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

※聴力につきましてはオージオ検査または会話法のご指定をお願いします。

④胸部X線検査

⑤血圧の測定

⑥貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)

⑦肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)

⑧血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)

⑨血糖検査(指定の無い場合は空腹時血糖値を測定します)

⑩尿検査(尿糖、尿蛋白)

⑪心電図検査

※ホームページ上では心電図検査が漏れておりますが実施可能です。

特定健診お早目に!

管理栄養士の南です。

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

お正月明けの今週は、栄養指導の際にお正月のお話をさせていただく機会も多くあります。

私はお正月に夫の祖母の百寿のお祝いをしました。(1月7日でめでたく100歳!)

ひ孫10人と撮った写真をみて、いのちの繋がりについて改めて感じた年明けになりました。

さて、年が明けると少しずつ新年度に向けて動きがでてきます。

当院でも新年度に向けての雇い入れ健診のご予約が増えてまいりました。

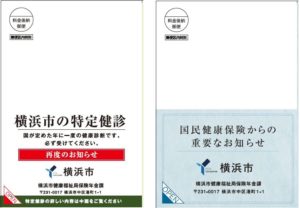

横浜市で実施しております特定健康診査の受診期限は3月末となっております。

例年、3月は大変混み合い、心苦しくもご予約をお断りさせていただくこともございます。

↑↑

今年度の特定健診をまだ受けていない方へ、横浜市よりこちらのはがきが郵送されている

そうです。(画像は横浜市ホームページより)

現在国を挙げて特定健診の受診率向上に取り組んでおります。

費用は無料となっておりますので年に一度ご受診下さい。

当院では現在健診枠にゆとりがございますので、今年の健診をまだお受けでない方は2020年の

スタートにご自身の健康状態について確認されてみてはいかがでしょうか?

健診は、ご予約制で実施しています。

電話:045-961-7835 または 受付窓口 までお気軽にお問い合わせください。

※受診券は昨年5月下旬頃にご自宅へ郵送されています。紛失された場合は再発行可能です

のでお住まいの区へお問い合わせ下さい。

あけましておめでとうございます

院長の山嵜です。

新年あけましておめでとうございます。

皆様年末年始はいかがおすごしになられましたでしょうか?

私は多くの区間新記録が達成された箱根駅伝にくぎ付けのお正月でした。

最後は青学が大会新記録で優勝しましたが、全てのランナーが本当に素晴らしい大会でした。

さて、当院は1月4日より診療を開始致しました。

受付はお正月飾りで皆様をお迎えしております。

鏡餅と門松はかかせません(健康教室のお知らせもかかしません(笑))

スタッフのお父様が今年の干支の子(ねずみ)の置物を作ってくれました

今年も皆様に信頼されるクリニックを目指してスタッフ一同日々精進していきたいと思います。

今年も宜しくお願い申し上げます。

元気に食べてますか?

管理栄養士の南です。

今日は今年最後の健康教室でした。

皆様に支えていただき、毎月開催することができました。ありがとうございます。

さて、先月のことになりますが。。。

「元気にたべてますか@甲府」に参加してきました。

憧れつつもなかなか一歩を踏み出せずいましたが、前職の先輩に誘っていただき

デビューです。

初めての特急電車にドキドキしながら、無事甲府に到着。いい天気です!

まずは東口 髙志先生の講演を聞きます。そして、WAVESについてのお話を聞いた後は

テスト!! 認定試験があります。

終了後各班にわかれてミーティング。私はアンケート班担当でした。

お昼を食べて、いよいよ本番!

武田信玄像の前で集合写真を撮っていざ本番、会場へ移動します。

アンケート班の私は、低栄養についてのいくつかの質問をさせていただき、計測班の方が

測定する数値を記録する担当です。

身長、体重、BMI、握力、ふくらはぎ周囲長、皮下脂肪、ピンチ力、舌圧の測定をしていきます。

地域の皆様とお話しさせていただいたり、全国から集まるスタッフから多くの刺激や学びを得ることができました。

また、日ごろの栄養相談では、低栄養予防について伝えさせていただいておりますが

継続して通院いただくことで低栄養予防の役に立てているのではないかと少し自信もつきました。

そして気になるテストも無事合格でした

前職の先輩です。管理栄養士としていちから育てていただきました。

WAVES JAPAN 全国で低栄養予防の啓発活動を行っています。

是非ご一読下さい!

在宅食事療養研修会

ご無沙汰しております。

管理栄養士の南です。

最近、研修報告ばかり書いていますがまた研修報告です。

日本在宅栄養管理学会の東北関東甲信越ブロック研修に参加してきました。

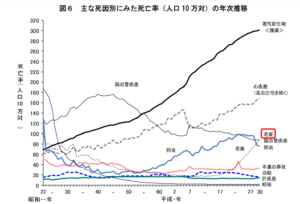

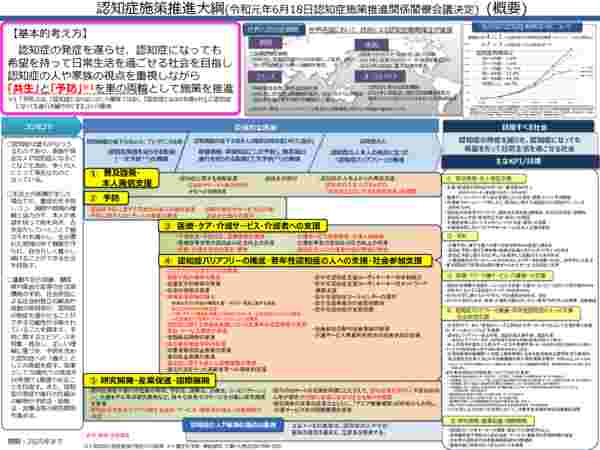

先日当院の健康教室のテーマにもなった認知症についても学んできました。

健康教室で山嵜院長の講演を聞いていたので予習バッチリです!!

健康教室では低栄養についてお話させていただきましたが、体重減少は認知症の進行を早めます。

また、軽度認知症においては食事療法で進行を遅らせる事ができるという心強いデータを得る事ができ励みになるとともに重度認知症においては効果なしと…。日頃からの食事がやっぱり大切ですね!!

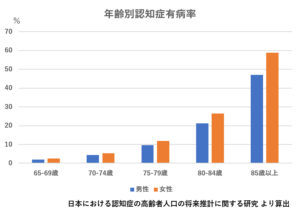

人生100年時代、90歳になると半数以上が認知症となり、認知症は誰もがかかる病気のひとつです。

しかし、自分で認知症を心配し、受診する事はほとんどなく、また受診を拒否される事も多く見られるそうです。

かかりつけを持つ事は、そうした受診への抵抗を減らせるようにもなると思います。

国の施策として今年認知症施策推進大綱が発表されました。

認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」を目指し、「認知症バリアフリー」の取組を進めていくとともに、「共生」の基盤の下、通いの場の拡大など「予防」の取組を行っていこうという方針です。

厚生労働省ホームページより

食支援もその中とひとつとして掲げられています。

認知症と栄養素の研究では、単一の栄養素の摂取ではなかなか効果を証明できていないようですが、魚と野菜の摂取での効果は証明されています。魚、野菜積極的に摂りたいですね!

また話題になっている病院再編の流れなどもあり今後ますます在宅での療養生活が増える事が予測されます。在宅療養において食事は療養者だけでなくご家族の暮らしなど、多岐に渡り考える必要があります。事例発表を通し、こんな場面だったら自分ならどうするか。活躍する管理栄養士の事例発表を聞き、考えてきました。

在宅訪問は現在火曜の午後に実施しています。お気軽にお問い合わせ下さい。