健康教室

「めまい」の原因を考える

院長の山嵜です。

今日は夕方に激しい雷雨が横浜市を襲いました。

みなさん大丈夫でしたか?

さて少し前になりますが、7月25日に第32回たちばな台健康教室を開催致しました。

今回のテーマは

「めまい」について考える ~あなたのめまいはどこから?~

です。

梅雨時から夏にかけてめまいを主訴に外来を訪れる方が本当にたくさんいらっしゃいました。

そこで今回は皆様の要望にお応えしめまいについての健康教室を開催致しましたところ、なんと

107名の皆様にお越しいただきました!

暑い中本当にありがとうございました。

1.めまいの分類:めまいは症状により大きく3つに分類されます。

❶ 回転性

❷ 浮動性

❸ 失神性

そしてめまいの原因は耳・脳・循環(血圧・心臓)など全身にわたりますが、原因の約8割は耳が原因と言われています。

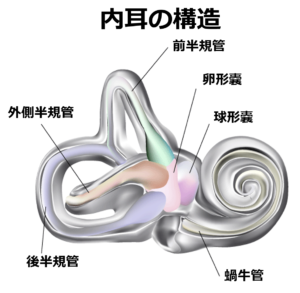

耳は外耳・中耳・内耳にわかれ、このうち体のバランスをつかさどっているのが内耳です。

この内耳に様々な異常をきたすことでめまいが生じるのです。

ここでは代表的な疾患をご紹介いたします。

【良性発作性頭位めまい症:BPPV】

BPPVはめまいの20~40%を占める疾患で、耳石が三半規管に迷入することで生じます。

症状はある方向を向くことで回転性めまいが出現し、多くは1分以内に徐々に治まります。

治療はエプリー法などの耳石排出法で、三半規管から耳石を取り除くことで症状は改善します。

エプリー法の実際

【メニエール病】

内耳を満たす内リンパが過剰となる事で、数十分から数時間の回転性めまいを繰り返します。

また耳鳴り・難聴・耳閉感を伴い、難聴や平衡感覚障害が残ることがあります。

治療には浸透圧利尿薬などの薬物療法や、手術療法、また最近では中耳加圧療法などがあります。

メニエール病の発症にはストレスも大きく関与する事が報告されており、規則正しい生活や、定期的な運動なども大切です。

【前庭神経炎】

前庭神経炎は平衡感覚に関係する前庭神経の炎症により発症。

数日間持続するめまいを認め、耳鳴りや難聴は認めないのが特徴です。

前庭神経炎の原因としてはウイルス感染が考えられておりますが、実際はまだよくわかっていません。ただし、今のところ単純ヘルペスウイルスtype 1(HSV-1)感染が原因として有力視されています。

治療には抗めまい薬や鎮吐薬、抗不安薬、ステロイドなどが用いられますが、めまいが残存する事も多く、平衡機能訓練も重要になります。

この他にも様々なめまいの原因がありますが、日本めまい平衡医学会が定めた16のめまいの疾患にあてはまらないめまいはこれまでまとめて「めまい症」と呼ばれてきました。

めまい症はめまい患者の約4分の1を占めると言われておりますが、最近ではこのめまい症の多くは

「持続性知覚性姿勢誘発めまい:PPPD」

であることがわかってきました。

検査では異常を認めず、ふわふわとした浮動感や不安定性があり、さらにめまいに不安を抱いていることが特徴です。

このPPPDには選択的セロトニン再取り込み阻害薬が有効であることも報告されており、これまであきらめられていためまいに対する治療法として期待が持たれています。

めまいは日常生活に不安をもたらし、Quality of Life(生活の質)を著しく低下させる症状です。

なかなか治まらないめまいでお悩みの方は是非お気軽にご相談ください。

脳梗塞の原因は心臓に! ~心房細動のすべて~

6月27日(木)「脳梗塞の原因は心臓に! ~心房細動のすべて~」のテーマで健康教室を開催しました。

さらに、今回は同様のテーマで午後には若草台地区センターでも講演の機会を頂きました。

脳梗塞は要介護者の原因の第2位であり、要介護5の原因としては第1位の疾患です。

脳梗塞は以下の3つに分類されます。

➊ ラクナ梗塞

❷ アテローム血栓性脳梗塞

❸ 心原性脳塞栓症

このうち心原性脳塞栓症は死亡率約12%と重症度が非常に高く、約半数で重度な後遺症を残すと言われています。

この心原性脳塞栓症の主な原因となるのが「心房細動」です。

心房細動は心房が1分間に約400回で痙攣を起こすため、心房内に血の塊「血栓」を形成します。

巨大心内血栓

この血栓が血流にのって脳の血管に詰まってしまうと脳梗塞を発症するのです。

心原性脳塞栓症の最大の予防は「抗凝固療法」、つまり血液さらさらのお薬です。

抗凝固療法には50年の歴史を持つワルファリン、そして近年発売された直接経口抗凝固薬:DOACがあります。

DOACは現在日本で4種類が発売されておりますが、いずれも有効性はワルファリンに劣ることなく、また安全性はワルファリンよりも高いことが示されています。

これらの抗凝固薬を内服することで脳梗塞のリスクを低下させることが出来ます。

それぞれの抗凝固薬には特徴があり、一人一人の患者様の特徴に合わせて薬を選択することが重要です。

一生抗凝固療法を続けたくない方には、心房細動の根治療法として当院でも積極的に行っております

「カテーテルアブレーション」治療も選択肢としてあります(アブレーション治療の適応にならない心房細動もございます)。

抗凝固療法、カテーテルアブレーション治療ともにいつでも御相談を承りますので、お気軽に外来にお越し頂けましたら幸いです。

健康教室のお知らせ ~2部制での開催になります!~

管理栄養士の南です。

昨日は第32回健康教室を開催いたしました。予想を上回りなんと107名の方にご参加いただき

嬉しい悲鳴ではありましたが、椅子の準備に院内を走り回り、資料の追加印刷等皆様には

ご迷惑をおかけしてしまう面もございました。

開催後院内で今後の開催について検討をいたしました。

安全面、会場の広さやスタッフの人数等考慮し次回は午前の部、午後の部 2部制で開催する運びと

なりました。昨日ご参加いただいた皆様へ次回の案内ポスターを配布させていただいておりますが

時間の訂正がございます。

2019年8月29日(木) 漢方で夏を乗りきる!

◎午前の部 10:00~

◎午後の部 13:00~

となっておりますのでよろしくお願いいたします。

また、午後の部にゆとりが予測されますのでぜひ「午後の部」にご参加下さい!

30回記念! たちばな台健康教室 パート4

前回までに息切れの原因として

❶ 呼吸器疾患

❷ 貧血

❸ 心不全

に関して述べて参りました。

今回は息切れの原因4つ目

「筋力低下」ついてお届けします。

同じ坂道を登るにしても、筋力があれば楽に、息切れせずに登れますよね。

坂道を登ったり、ある程度の速さで歩いたりすると、息が上がったり、足がパンパンに張ってきます。

その様な運動の強度を「乳酸性閾値」と呼びます。

筋力が低下すると、軽い運動でも乳酸が産生されるようになります。

↓

乳酸が産生されると、体が酸性に傾きます。

↓

換気を増やすことにより、酸性を中和しようとします。

↓

換気が増えることで「息切れ」が生じます。

心臓、肺、血液などに異常が見られず、運動時の息切れが生じる方の原因は、筋力の低下かも知れません。

今回の健康教室では、若草台ケアプラザから横浜市で推奨しているトレーニングプログラム

「ハマトレ」をレクチャーして頂くために講師の先生方にお越しいただきました。

皆さん、とても楽しんで一緒にハマトレを行いました。

私も一緒に動きましたが、体が温まり、とてもいい運動になりました。

自宅でもできる非常に楽しい運動ですのでご興味のある方はぜひ行って頂き、息切れの予防にして頂けたらと思います。

「ハマトレ」動画はこちら↓

30回記念! たちばな台健康教室 パート3

「あなたに潜む!息切れの4つの原因」

今回は3回目となります。

酸素を含んだ血液を全身に送り出す臓器、それが

「心臓」です。

心臓の障害が原因で息切れを生じるようになってしまった状態、それを

「心不全」と言います。

心不全とは

心臓が悪いために

息切れやむくみが起こり、

だんだん悪くなり

生命を縮める病気です

心不全は不整脈、心筋梗塞、弁膜症、心筋症、高血圧性心疾患など、あらゆる心臓疾患の終末像なのです。

現在心不全患者は増加の一途をたどっており、外来患者数は100万人を突破するなど

心不全パンデミックの時代と呼ばれています。

心不全はポンプ機能が低下する「収縮不全」と広がりやすさが低下する「拡張不全」に分類されます。

近年収縮力が保たれた拡張不全を主とする心不全をHFpEFと呼び、このHFpEFは心不全の約半数を占める事がわかってきました。

心筋梗塞などの重大な基礎疾患をもたない方でも、拡張能が低下することで心不全を発症します。

その基礎疾患には高血圧・糖尿病・肥満が多いことが知られています。

また男性に比べて高齢女性でその発症率が高いことが明らかになっています。

心不全の検査で最も力を発揮するのが「心エコー」検査です。

心エコー検査は心臓の収縮力、心肥大の有無、弁膜症の有無、拡張能などたくさんの情報を知ることが出来る非常に重要な検査です。

また、血液検査で心不全を鑑別するのに有用な項目が「BNP」です。

BNPは主に心室で産生され、心臓に圧負荷がかかると上昇します。

息切れがあり、BNPが100pg/mlを超えているようであれば、心不全を疑い心エコー検査など精密検査を行う方が良いでしょう。

30回記念! たちばな台健康教室 パート2

パート1ではCOPDのお話を致しました。

全身の臓器に酸素を運搬する血液に障害が存在する時にも息切れが生じます。

その代表が「貧血」です。

貧血の中で最も頻度が高い疾患が「鉄欠乏性貧血」です。

赤血球中にはヘモグロビンという物質が存在します。

酸素はこのヘモグロビン中の鉄原子と結合し各臓器に運ばれるのです。

ヘモグロビンが減少してしまうと、十分な酸素を全身に運搬することが出来なくなります。

これが鉄欠乏性貧血です。

鉄欠乏性貧血を認めたら、女性はまず婦人科疾患がないかどうかを調べます。

そしてもう一つ重要な疾患は消化管出血です。

胃がんや大腸がんをはじめ消化器系の疾患のためにじわじわと出血が生じている際にも貧血が発症します。

貧血を認めたらまずは

「便潜血」の検査を受けましょう。

貧血の治療は原因疾患があれば、その治療を優先します。

そして鉄分の多いものをぜひ摂取して下さい。

動物性食品では

・豚レバー

・牛肉

・あさり

植物性食品では

・小松菜

・納豆

・ほうれん草

などがおススメです。

食事で十分な鉄分が補充出来ない方には診察の上鉄剤を処方いたします。

お気軽にご相談ください。

息切れがして体がだるいなー、と思う時には一度血液検査を行い貧血があるかどうかを確認しましょう。