健康教室

健康教室レポート 知っておきたい高血圧の話

第17回たちばな台健康教室レポート

平成30年3月29日(木)、本日のテーマは『知っておきたい高血圧の話 ~血圧って下げた方がいいの?~』です。高血圧は、日本で最も多い疾患であり健康を維持するためには是非知っておきたいテーマですね。とても陽気が良く桜が満開の日に70名もの多くの方を迎えて山嵜院長より講演させていただきました。

正常値を知ろう

高血圧は血圧の高い状態が続く病気です。

血圧とは、血管の中を血液が流れる際に、血管の壁にかかる圧力のことです。健康な人の血圧は、収縮期血圧(心臓が縮んで血液を送り出したときの血圧。最大血圧)が140mmHg未満、拡張期血圧(心臓が拡張したときの血圧。最小血圧)が90mmHg未満です。ですが、先生からは、診察に来ると血圧が上昇する傾向にあるため140/90 mmHg未満を診察室血圧とし、家庭での正常値は、5を引いた135/85 mmHg未満が目標値で、これを家庭血圧といいます

血圧の高さは何で決まるのか

血圧は “血管壁に与える血液の圧力” を示し、心臓から拍出される血液量(心拍出量)と血管での血液の流れにくさ(血管抵抗)によってほとんど決まります。このほかには大動脈の弾力性や血液の粘性、血液の循環量なども関わっています。

平均血圧は心拍出量×血管抵抗で算出することができます。

血圧を決める要因とは、以下の事が上げられます。

①交感神経運動亢進 :心拍出量増加・血管収縮

②塩分過剰摂取 :体液量の増加

③動脈硬化の進行 :血管の狭窄・弾力性の低下

高血圧の人はなぜ塩分制限するのか?

地球に生命が誕生したおよそ40 億年前、豊富なミネラルを含む溶液の安定した環境である「海」の存在が不可欠であったが、やがて陸に上がる事によって塩分(ナトリウム)を求めるようになった。そうして身体に貯め込むシステムが出来上がり塩分を求めるようになったようです。

高血圧の人で塩分を控える人が多いことは一般的に知られている話だと思います。

塩分(ナトリウム)を過剰摂取すると血液の浸透圧を一定に保つために血液中の水分が増えるため、結果的に、体内を循環する血液量を増やします。このため、血管の壁にかかる抵抗が高くなり、血圧を上げてしまうと考えられています。

減塩による血圧を下げる効果は、1日に6~8g減らすと、高血圧患者の約20%の血圧は下がりますが、残りの約80%の血圧には変化が殆どありません。これは、塩分に反応し易い食塩感受性タイプか、逆に反応し難い食塩非感受性タイプかによって左右されます。

誰もが塩分過剰摂取で高血圧になるわけではありません。しかし、塩分制限で約半数の方の高血圧が改善する事。また、塩分は、癌の発生にも関わることから塩分はほどほどにした方が良さそうです。

早朝高血圧とは

早朝に血圧が急上昇する方や、日によって血圧の上がり方が異なる方は血圧が非常に変動しやすいと考えられています。

とくに早朝には脳卒中や心筋梗塞などの発症が多く、早朝高血圧は脳や心臓、腎臓すべての心血管疾患のリスクと有意に関連していると言われています。また、これらの疾患は症状もなく気付かないうちに発症するため、非常に危険です。

なお、早朝高血圧は寒さも関係していることがあり、寒い朝は血管が収縮し血圧が上がりやすいため、特に危険です。運動は血圧を上げるため、寒い朝の実施は出来るだけ避けるなど注意が必要です。

まとめ ここがポイント!

①血圧=心拍出量×血管の抵抗

②人間は塩分を身体に貯め込むシステムを得た事により「高血圧」と出会ってしまった。

③「早朝高血圧は」心血管イベントのリスクが高くなる。

④降圧目標は、

65歳~74歳の方は、140/90 mmHg未満

75歳以上の方は、150/90 mmHg未満(忍容があれば140/90 mmHg未満)

最後に血圧測定をする時間と回数ですが

座って1~2分間安静にした後、

朝は起床後1時間以内・排尿後

夕は就寝前や夕食前など決まった時間に

1回目の測定は高めに出ますので2回以上測定すると良いでしょう。

高血圧は、身近な疾患です。自分の血圧を知って健康な生活を送りましょう。

健康教室レポート ~皮膚腫瘍について~

第15回 たちばな台クリニック健康教室 レポート

皮膚腫瘍について

講師:山縣 沙希子先生

1月31日、36名の方にご参加いただき皮膚科 山縣先生より「皮膚腫瘍について」をテーマとした健康教室を開催しました。

継続してご参加いただいている方に加え、今回は13名の方がはじめてのご参加でした。1月の寒い時期ではありますが、たくさんの方にご来場いただいた事は職員一同の励みになります。

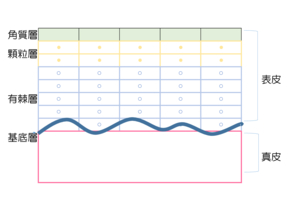

はじめに皮膚の構造についてのお話がありました。

皮膚は表皮・真皮・皮下組織の三層から構成されています。表皮はさらに、角層(かくそう)、顆粒層(かりゅうそう)、有棘層(ゆうきょくそう)、基底層(きていそう)の4つの層に分類されます。

表皮の下にあるのが真皮ですが、真皮には皮脂を分泌する皮脂腺や汗を分泌する汗腺などの器官があり、肌(皮膚)の保湿に重要な役割を果たしています。

改めてヒトのからだは複雑な構造になっていますね。たくさんの言葉が登場し、ひとつひとつはとても覚えられません(私は)が、皮膚のどこに腫瘍ができるかにより名称がそれぞれついています。

代表的なところでは、脂漏性角化症(老人性いぼ)、粉瘤などの良性腫瘍や、悪性黒色腫(メラノーマ)などについて画像とともにひとつひとつを学びました。

皮膚の悪性疾患には進行が早い疾患もある事を知り会場一同が「ドキッ。」とする事もありましたが、参加者からは沢山の質問があり「大変に勉強になった」とご意見を頂く事が出来ました。

たくさん学んだあとには、毎回恒例「おまけ」のレシピ紹介です。

先週のブログでも紹介させていただきましたが、今回は「野菜高騰に負けない!お財布に優しい野菜レシピ」をテーマに、価格の安定している野菜を使った簡単レシピです。

クリニック2階にご自由にどうぞ!で配布させていただいておりますので、お持ちいただけると幸いです。

今回、都合で「お雑煮MAP」のご紹介ができなかったので次回の健康教室でご紹介させていただきます。

管理栄養士 南 加奈子

次回は 第16回 漢方薬で元気に過ごそう!~ここからはじめる漢方薬の基本~

2月22日(木) 午前10時より 講師は当院院長 山嵜 継敬 先生です。

皆様のご参加を職員一同お待ちしております

健康教室レポート ~よくわかる糖尿病のはなし~

第14回たちばな台クリニック健康教室レポート

「よくわかる糖尿病のはなし」~危険の始まり血糖値スパイクとは?~

12月25日(月)本日はクリスマスです。昨日は、ケーキを食べた方も多いのではないでしょうか。テーマは、「よくわかる糖尿病のはなし」です。甘い物を食べた翌日に糖尿病の話?と思う方もいるかもしれませんが、あえてこのテーマを選んだ講師の山嵜継敬院長です。

糖尿病は、以前も取り上げましたが、今回は「危険の始まり血糖値スパイクとは?」と聞き慣れないサブタイトルとなっていますね。

血糖値とは血液中を流れる糖分の量を示すもので、一般的な健康診断の検査項目にも入っています。これが一定値より高い状態が続くと糖尿病と診断されます。糖尿病は、さまざまな合併症が起こりやすく、動脈硬化が進行し心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こすリスクが高まります。糖尿病治療のポイントは、合併症を引き起こさないようにすることが重要です。

ところが健康診断にて血糖値が正常と言われているにもかかわらず、食後の短時間だけ血糖値が急上昇するという現象が起きていることがわってきました。それが“血糖値スパイク”(食後高血糖)です。血糖値スパイクは食後の血糖値が140mg/dlを超えて上昇する状態を指します。厄介なことに普段受ける健康診断では空腹時の血糖値を調べるため、なかなか見つけられません。かくれ糖尿病とも言われます。

血糖値スパイクになると糖尿病患者と同様に動脈硬化が進行するため心血管疾患などが起こりやすくなります。死亡率は3倍にもなるそうです。(空腹時高血糖の方は2倍)

血糖値スパイクをみつけるには、ブドウ糖負荷試験などの検査が紹介されましたが、診察時に採血を予定している方は1~2時間前に食事を摂ってから測ったり、過去1~2ヵ月の血糖平均値であるヘモグロビンA1cの値に注目してみるのもいいでしょう。ただし、主治医の先生によく相談して下さいね。

では、どうすれば血糖値スパイクを解消できるのでしょうか?それは、食生活の改善と運動療法です。

山嵜先生から“ベジファースト”の紹介がありました。2017年流行語の○○ファーストですね。

これは食事の際、野菜から先に食べる事を言います。具体的には、食物繊維が多く含まれている野菜、キノコ類、海藻類を食べてから、肉や魚、最後にご飯など炭水化物(糖質)、といった順番で食べる食事療法です。どのようなメリットがあるかと言うと、糖質の吸収を抑える野菜を先に食べると、食物繊維の効果で血糖値の急激な上昇を抑える働きがあるからです。先にサラダを食べましょう。といってもマカロニサラダやポテトサラダでは、効果はあまり望めませんね。

運動には、血糖値を下げたり、インスリンの働きを改善するなど様々な効果が期待できます。有酸素運動が効果的ですが、無理な負荷はかえって怪我や体調を崩したりする恐れがあるので、無理せず日常生活に少しずつ取り入れるといいでしょう。

食事も運動も無理なく楽しく取り組めるといいですね。

健康教室レポート ~子どもの成長について~

第12回 たちばな台健康教室

10月26日(木)週末は、台風21号、22号の影響で天気に振り回される日々でしたが、当日は快晴で迎えることが出来ました。

今回は、「子どもの成長について」をテーマに健康教室初登場、小児科の岸健太郎先生より講義させて頂きました。岸先生は、風邪や胃腸炎など一般的な疾患はもちろんのこと内分泌疾患やアレルギー疾患を専門としています。普段の診療風景のように丁寧で分かりやすく参加者に語りかけていました。

子どもの成長障害には、身長が周りの子より低い、思春期が早く来てしまう、また遅れてしまう等の症状がありこれを見逃さず評価することが大切です。

背が伸びるということは、骨が成長して長くなることです。骨の成長には、骨の材料になるたんぱく質や亜鉛、ビタミンDなどの栄養と、骨の成長を促すホルモンが必要です。

骨の成長に特に大切なのがたんぱく質。魚、肉、卵、豆、乳製品などいろいろなたんぱく質をバランスよくとることが大切です。成長に必要な栄養は、いろんな食品からバランスよくとることが最も大事なことです。

たくさん食べれば食べるほど背が伸びる訳ではなく、過度の摂取は肥満をまねき、背を伸ばす過程で障害を来すことがあるようです。

「寝る子は育つ」と言いますが、成長ホルモンは、夜、眠っているときにたくさん分泌されます。睡眠には、毎日規則正しいまとまった睡眠が必要です。目安は最低7時間以上で毎日偏りのない良質な睡眠が大切と言うことです。

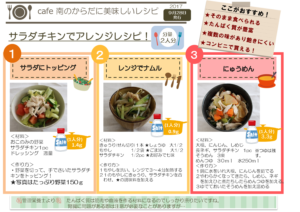

管理栄養士の南さんのレシピ紹介では、たんぱく質、亜鉛、ビタミンDが多く含まれるさんまを使ったトマト煮を紹介してくれました。9月の健康教室で紹介したサラダチキンを使ったアレンジレシピもたんぱく質が豊富な食材ですので、メニューに加えていただけたらうれしいです。院内で配布していますので手に取ってみてください。

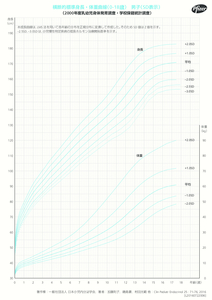

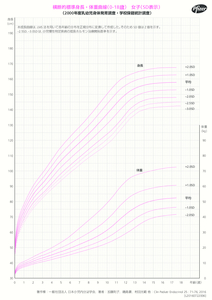

男の子用 女の子用

健康教室 ~会場準備編~

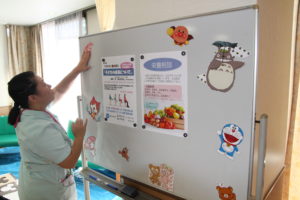

総師長の箱田です。 10月26日(木)に行われた健康教室の一部分をご紹介させて頂きます。

今回のテーマは「子どもの成長について」小児科:岸 健太郎先生です。

参加される方は、お母さんと小さなお子様になると思い可愛いらしい工夫を行って準備致しました。

講演が始まる直前にはオムツ交換の場所が無い事に気が付き、「緊急オムツステーション。」を設置して普段の雰囲気と異なった会場が出来上がりました。

楽しいキャラクターでお迎え準備。 クリニック美化委員の甲斐さん。お願いしまーす。!

キッズスペースも作成 僕が準備しました。 転んでもでも大丈夫です。!(^^)!

キッズの反応も上々 甲斐さんありがとうございます。!(^^)!

今回は子どもにも楽しんで頂けた健康教室になりました。 協力をして頂いた職員の皆様ありがとうございました。

本題の第12回たちばな台クリニック健康教室の模様につきましてはまた後日報告をさせて頂きます。 宜しくお願いします。

健康教室レポート ~心房細動カテーテル治療~

第11回たちばな台クリニック健康教室レポート

たちばな台クリニックでは、毎月1回、健康教室を行っています。山嵜院長をはじめ各科の医師より疾患等をテーマにした講義や心肺蘇生セミナーを定期的に開催しています。今回は、9月28日(木)に行われた健康教室の様子をご紹介します。

テーマは、「心臓病の最前線 胸がドキドキすることありませんか? ~当院における心房細動カテーテル治療~」です。早朝は強雨でしたが、開始時間が近づくにつれて雨があがり、32名の参加者を迎えることが出来ました。講師の山嵜継敬院長の専門的な話を楽しみに来場された方々が多くいらっしゃいました。

はじめに、管理栄養士の南さんより恒例の「からだに美味しいレシピ」コーナーからスタート。今回は、サラダチキンを使った、サラダ、ナムル、にゅうめんの3品をご紹介。タンパク質が豊富でコンビニ等で手軽に手に入るのでお勧めです。

さて、皆さん 「心房細動週間」をご存じでしょうか? 3月9日から1週間、心房細動とは何かを広く知らせるため定められています。その心房細動とは何か、心房細動が引き起こす疾患とは何かを山嵜継敬院長よりお話しさせて頂きました。

心房細動は、心房がとても速くかつ不規則に収縮するために起こる不整脈です。60歳を超えると増加する傾向があり男性に多くみられます。脈が乱れ心臓のポンプ機能が低下して、胸がドキドキするなどの動悸や胸部の不快感、気分の悪さなどの症状がみられます。

心房細動それ自体は死に至るような不整脈ではありませんが、心房の中に血栓(血のかたまり)ができやすくなるために脳梗塞をおこします。脳梗塞の1/3は心房細動が原因と言われています。また、心房細動によって心拍出量(心臓が血液を送り出す力)が低下し、頻脈が持続して心筋が障害され、心不全にいたる場合があります。心房細動があると5倍の確率で心不全をおこします。

当院では、カテーテルを用いた治療、カテーテルアブレーションを行っています。太ももの血管から電極カテーテルという管を入れ、心房の中の壁を焼く治療法です。心房で起きている異常な動きを抑える治療です。「肺静脈隔離術」や「線状焼灼法」の手技を詳しくお話しさせて頂きました。

(3Dマッピングを用いて行った肺静脈隔離術と左房天蓋部線状焼灼)

最後に山嵜院長より皆様に「心房細動は治る病気です。」と早期発見早期治療を呼び掛けました。