院長より

心拍数の重要性

院長の山嵜です

先日「今注目される心拍数の意義 ~実臨床における心拍コントロールの重要性~」というテーマでWeb講演会を行いました。

皆さん、自分の心拍数がどのくらいかご存じでしょうか?

血圧を毎日測定している方ならよくご存じかもしれませんが、なかなかゆっくりと自分の心拍数と向き合う時間というのは少ないと思います。

一生の総心拍数は決まっていて、心拍数が早いほど寿命が短い、なんていうお話を聞いたことがあるかもしれません。

実際哺乳類と心拍数には非常に興味深い関係があります。

ほとんどの哺乳類において一生の総心拍数は約7-8万回であるということが報告されています。

ちなみに心拍数が1分間に約600回ととても速いネズミの寿命は約2年ととても短く、心拍数は1分間に約20回ととても遅いクジラなどはとても長生きです。(J Am Coll Cardiol 1997;30:1104–6より)

あれ?とお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、人間の寿命は哺乳類においても特別に長いことになります。

1分間に約60-70回の人間の寿命は80年。これは生命を脅かされることのない社会生活と、医療の発達によるところが大きいと考えられるでしょう。

40-80歳の成人を追跡調査したところ、心拍数が上昇するにつれて死亡率は高くなったという報告もあります。(European Heart Journal (1997) 18, 1404-1410より)

ではどうして心拍数が上昇すると死亡率が高くなるのでしょうか?

その答えの一つとして心拍数は自律神経により支配されているということが挙げられるかもしれません。

メタボリックシンドロームでは心拍数を上昇させる交感神経活動が亢進していることが知られています。(Hypertension. 2004;44:847-852より)

また人間ドックを受けた8000例以上の方を対象に心拍数が77回/分未満の群と77回/分以上の群に分けた時には、高心拍数群で糖尿病、脂質異常症、高血圧の罹患率が有意に高いことが報告されています。(Jpn Circ J 2001; 65: 969 –973より)

つまり心拍数が高い背景には何らかの生活習慣病が隠れている可能性が高いということになります。

生活習慣病は心筋梗塞や脳梗塞、心不全などを発症する原因になりますので、心拍数が高いことがひいては寿命を短くなることにつながるのかもしれません。

皆さんも忙しい毎日をお過ごしかと思いますが、一日の中で深呼吸をしてゆっくりとご自分の脈を計ってみる。そんな時間をぜひ作ってみてください。

青葉区医師会Webセミナー 「新型コロナウイルス感染症検査の実際」

院長の山嵜です

朝晩冷え込みが強くなりましたが皆さんお風邪などひいていらっしゃいませんでしょうか?

ヨーロッパではCOVID-19感染者が急増し、各国で外出禁止令が発令されています。

日本でも感染者数は徐々に増加傾向を認めており、インフルエンザの季節も迫る中非常に緊迫した状態となっております。

今回青葉区医師会で初めてのWebセミナーが開催されました。

今回のセミナーのテーマは「新型コロナウイルス感染症について」ということで、青葉区医師会新型コロナウイルス感染症対策委員として活動をしている立場から

「新型コロナウイルス感染症検査の実際」

というタイトルでお話をさせて頂きました。

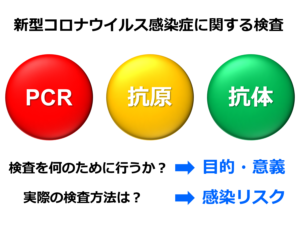

検査には主にPCR検査、抗原検査、抗体検査の3つがあります。

抗体検査は主にCOVID-19に感染したことがあるかどうかの判定のみのために行われるものと考えて頂ければよいかと思います。

現在感染しているかどうかの判定にはPCR検査と抗原検査が使用されます。

【PCR(polymerase chain reaction)検査】

遺伝子の検査に用いられる手法の1つで、特定のDNA断片だけを選択的に増やして調べやすくするために用いられる遺伝子増幅技術。新型コロナウイルスはRNAウイルスなのでreverse transcription PCR法が用いられます。

鼻咽頭ぬぐい液を用いたPCR検査によるCOVID-19診断の感度は報告にもよりますが52~71%(1~4)と言われています。

1) Radiology 2020; 296:E115–E117

2) Radiology 2020; 296:E32–E40

3) Clinical Infectious Diseases 2020, 71(15): 778–785

4) N Engl J Med 2020; 382:1177-1179

現在発熱外来を行っている医療機関でもPCR検査は施行できるようになりましたが、ゾーニングの問題や感染リスクの問題などから全ての医療機関で検査が行えるわけではありません。

そこで青葉区医師会では皆様に安心して生活いただけるようPCRセンターを設置し、ドライブスルー方式でPCR検査の運営を行っております(PCRセンターでは鼻咽頭ぬぐい液を用いての検査になります)。

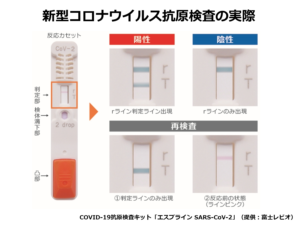

【抗原検査】

鼻咽頭ぬぐい液を用いてウイルスの存在を抗原検査キットを用いて判定します。

ただし適応は主にウイルス量の多い発症2日から9日となり、10日目以降では陽性率が低下してしまいます。

当院でも発熱・感染症の患者様で検査の必要性を判断した方には唾液によるPCR検査を行っております(保険診療による検査は公的補助によりお支払いは発生いたしません。診療費などは通常通り発生いたします)。また保険診療以外の検査(症状はないが検査を希望、会社などからの要請)は自費診療となりますことをご了承ください。

また発熱や風邪症状で受診をご希望の患者様は、一般外来と時間・場所を分けて診療を行っておりますので、必ず受診前にお電話でご連絡をいただけますようお願い申し上げます。

「糖尿病と循環器疾患を考える会」

院長の山嵜です。

みなさんまだまだ酷暑が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

今回はオンライン講演会である「糖尿病と循環器疾患を考える会」にディスカッサーとして参加して参りました。

糖尿病と循環器疾患の関連は深く、私たちの日常診療におきましても糖尿病診療は非常に重要な立ち位置にあります。

どのように糖尿病の治療を行えば心血管イベントを抑制できるのか?これははるか昔からの課題です。

早期から厳しい血糖管理を行えばきっと予後は改善するだろうと言う当然の考えはACCORD試験(1)で残念ながら肯定されませんでした。しかし、血糖コントロールにおいて低血糖と体重増加が予後不良とする因子であることもこの試験では明らかになりました。

UKPDS(2)では早期から厳格な血糖管理を行う事で10年後には細小血管リスク低下は持続し,さらに心筋梗塞および全死亡のリスク低下も認められました。つまりこれまでの糖尿病治療法ではその予防効果が得られるまでに10年という歳月が必要だったわけです。

我が国では2016年4月より新しい糖尿病治療薬として「SGLT2阻害薬」が使用できるようになりました。

SGLT2阻害薬は余分な糖分を尿中に排泄することで血糖コントロールを行う薬です。

2015年に発表されたEMPAREG-OUTCOME試験(3)をはじめ、CANVASプログラム(4)、DECLAIRE-TIMI58(5)とSGLT2阻害薬が心血管イベントを有意に抑制したという大規模試験が次々に発表となりました。

そして驚くべきはそのスピードです。

これまでは糖尿病治療が効果を表すまで10年かかっていたのに対して、このSGLT2阻害薬による心血管イベントの抑制はなんと数か月です!

SGLT2阻害薬を用いた糖尿病治療により動脈硬化が抑制されてイベントが抑制されたとするとあまりに短すぎる期間です。

この事からSGLT2阻害薬による心血管イベント抑制はそれ以外の機序が働いている可能性が高いと考えられています。

現在以下に示すような作用機序が心血管に対して良好な影響を与えているのではないかと推測されております。

❶ ヘマトクリットの上昇

❷ NHE(Sodium hydrogen exchanger)の抑制作用

❸ 浸透圧利尿作用による体液量減少

❹ ケトン体産生による心筋エネルギー効率の改善

❺ 糸球体過剰濾過の改善

❻ 減量・降圧・血管伸展性改善による後負荷の軽減

❼ その他

また2019年に発表されたDAPA-HF試験では糖尿病の有無を問わない心機能が低下した心不全患者に対してSGLT2阻害薬を上乗せ使用し、心血管死や心不全の悪化を抑制したという結果が示されました。

この事はSGLT2阻害薬が糖尿病だけでなく心臓病治療薬としてのポテンシャルを有している可能性を示唆しています。

すでに海外ではSGLT2阻害薬の心不全に対する適応追加が承認されています。

まだ使用されてから日が浅いと言えるSGLT2阻害薬ですが、有効である患者様を見極め糖尿病早期から使用していくことで、糖尿病治療を行う循環器医にとっては非常に頼もしい薬剤となることと思われます。

(1)N Engl J Med 2008; 358: 2545-2559.

(2)N Engl J Med 2008; 359: 1577-1589.

(3)N Engl J Med 2015; 373: 2117-2128.

(4)Circulation 2018; 137: 323-334.

(5)N Engl J Med 2019; 380: 347-357.

新型コロナウイルス時代の避難はどうしますか?

院長の山嵜です。

新型コロナウイルス感染症の第一波は何とか乗り越えられたのでしょうか?

当院でもたくさんの感染対策を行って参りました。以下はその一例です。

❶ 手指消毒、マスク装着の徹底

❷ 受付や採血スペースのビニールカーテンの設置

❸ 電話診療

❹ 発熱・感染患者様の診療時間と診療スペースを区別しゾーニングを行う事

御来院された皆様にもたくさん御協力頂き、スタッフ一同心より感謝申し上げます。

さて、本日6月11日関東地方も梅雨入りが宣言されました。

おととしには平成最大の水害である「平成30年7月豪雨」が発生しました。

そして昨年は台風15号と19号が上陸。

台風19号の被害は大きく、なんと7万戸以上の家屋が浸水で被害をこうむったと言います。

では今年災害が発生し、自宅から避難しなければならなくなったらどうしたらいいでしょうか?

避難所で新型コロナウイルス感染症がクラスター発生する可能性も考えなければなりません。

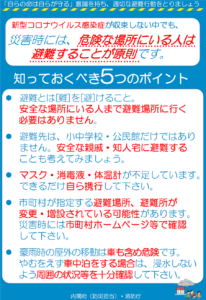

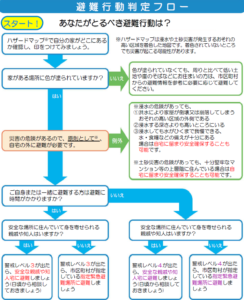

内閣府から「知っておくべき5つのポイント」と「避難行動判定フロー」が示されました。

http://www.bousai.go.jp/pdf/colonapoint.pdf

まずはあらかじめハザードマップなどにより自宅の洪水・土砂災害・津波のハザードリスクを把握し、避難所への避難の必要性について事前に検討するようにしてください。

↓ハザードマップについてはこちらから調べられます↓

避難とは「難」を「避ける」ことです。

安全な場所に親戚の方やお友達の家などが確保できる場合は、避難所以外の安全な場所への避難を検討することも大切です。

心房細動週間 ~脈をはかって健康長寿を!~

院長の山嵜です。

3月9日は『脈の日』。

そして3月9日から3月15日は『心房細動週間』です。

脈が不規則になる心房細動は脳梗塞、心不全、認知症などの原因になる事が知られています。

動悸を自覚することが多いものの、約4割の方では自覚症状がないという報告もあります。

早期発見・早期治療のためにぜひ皆さん自分の脈をチェックしてみてください。

☞脈の測り方はこちらから https://www.youtube.com/watch?v=KaOeZoZXC1A

動悸を自覚される方、また脈の乱れを認める方は不整脈の可能性があるかもしれません。

簡単な検査で診断が可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

☞『心房細動』について詳しくはこちら https://tachibanadai-hp.com/clinical/atrial/

「診療中」の黄色い旗をご存知ですか?

院長の山嵜です。

2011年3月11日午後2時46分東日本大震災が発災いたしました。

この震災により犠牲となられた方々に哀悼の意を表すべく黙とうを捧げ、御冥福を心からお祈りいたします。

2018年に政府・地震調査委員会より発表された「県庁所在地別30年以内震度6以上地震発生率」によれば、私たちの住む横浜市は82%と全国2位の地震発生率が予測されています。

災害発生時には停電や断水などの影響で医療機関が機能しない可能性が十分にあります。

そんな時に皆さんが受診可能な医療機関が一目でわかるように、横浜市では診療可能な医療機関では

「診療中」の黄色い旗を掲げる事に定められています。

今回青葉区では東日本大震災の発生した日に合わせて3月11日と12日の2日間のぼり旗掲出訓練を開催致しました。

当院でも正面入り口に「診療中」の旗を掲げました。

何の旗だろうと不思議に思われた方もたくさんいらっしゃったと思いますが、いつ起こるかわからない震災に備えて私たちも日々訓練しています。

是非皆さんもこれを機会にこの「黄色い旗」の意味を覚えていて下されば幸いです。