院長より

元石川小学校の防災訓練に参加してきました

院長の山嵜です。

青葉区は横浜市の中でも災害対策が非常に進んでいると言われている地域です。

青葉区には41か所の防災拠点があります。お近くの小学校や中学校などの避難場所がそれにあたります。

その中の12か所は災害時地域定点診療拠点として、震度6弱以上の地震が発生した際に簡易診療所が開設されます。

今回定点診療拠点の一つである元石川小学校で開催された防災訓練に参加してきました。

自治会の方の参加が非常に多く、さすが青葉区の防災訓練を牽引する元石川小学校です。

被災者役の方に軽症・中等症・重症のトリアージを行い、簡易診療、搬送などに振り分けます。

被災時に区役所に開設される医療調整本部とは無線で被災者の連絡を行い、搬送先を決定いたします。

体育館に疑似医療調整本部を開設し、実際に無線でのやり取りを練習します。

自治会の皆さんには薬剤師の先生や柔道整復師の先生から災害時の講義が行われました。

今後30年以内に大震災が発症する可能性は約80%と言われています。

ぜひ皆さんにはご自宅の備蓄品などの確認・準備を怠らないで頂きたいと思います。

私も青葉区災害医療アドバイザーとして青葉区の災害医療がさらに整備できるよう力を注いでいきたいと思います。

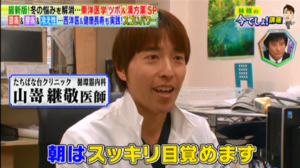

「林 修先生の 今でしょ! 講座 ~葛根湯~」

年明けの話になりますが、

TV朝日で放送されている

林 修先生の「今でしょ!講座」という番組に少しですが出演させて頂きました。

今回は最新版!冬の悩みを解消・・・東洋医学ツボ&漢方薬SPというテーマでした。

医師の選ぶ漢方薬ベスト3

3位:芍薬甘草湯

2位:大建中湯

1位:葛根湯

という事で、葛根湯についてのコメントを放送内で一言述べさせて頂きました。

葛根湯は

葛根(カッコン)、大棗(タイソウ)、麻黄(マオウ)、甘草(カンゾウ)、桂皮(ケイヒ)、芍薬(シャクヤク)、生姜(ショウキョウ)

という7つの生薬で生成されているとても有名な漢方薬です。

特に風邪のひき始めで、発熱しているがまだ汗をかいておらず、首の後ろにコリがあり、比較的体力のある方に奏功すると言われています。

また、風邪をひいていなくても、首の後ろから肩にかけて緊張しているような状態、つまり肩こりや頭痛にも非常によく効く漢方薬です。

TVでもコメントさせて頂きましたが、私も電子カルテや資料作りなど一日中パソコンのモニターに向かい合っているため肩や首のこりに悩まされる事があります。

そんな時は寝る前に葛根湯を服用し就寝すると朝首回りがスッキリとして目覚めることが出来ます。

漢方薬を西洋薬と組み合わせることで、幅広い診療を皆様にお届けできればと考えておりますので、ご興味のある方はぜひ外来で御相談ください。

EPAの歴史と新たな可能性

院長の山嵜です。

先日「横浜脂肪酸・胆汁酸フォーラム」に講師としてお招き頂きました。

そこで

「脂肪酸製剤の可能性を見つめる ~高純度EPA製剤の歴史から新たな知見まで~」

というテーマで講演をさせて頂きました。

EPAはω3系脂肪酸に属する脂肪酸で、皆さんもご存知の通り魚にたくさん含まれる油です。

EPAの歴史は古く、注目されはじめた時期はなんと1970年代まで遡ります。

そこで講演した内容をふまえて、本日当院で開催した健康教室のタイトルは

「知りたい!コレステロールのいい話 ~いい油を摂取して健康な一年を~」です。

EPAが注目されたのはイヌイットの疫学調査を行ったところ、デンマーク人と比較して心疾患による死亡率が低いという発見からでした。

両者の食事内容を比較すると摂取している脂肪量は変わらないものの、イヌイットは魚やアザラシから、デンマーク人はブタや牛から脂肪を摂取していたのです。血液検査上全脂肪酸におけるEPAの占める割合はイヌイットで26.5%、デンマーク人で0.2%でした。

日本人約4万人を対象に行われた調査でも、魚(ω3系脂肪酸)を多く摂取している群では少ない群に比べて有意に心筋梗塞の発症率が減少していることが明らかになりました。

EPAには多くの薬効が証明されています。

❶ 血清脂質低下作用

❷ 抗血小板作用

❸ 動脈の伸展保持作用

❹ 抗炎症作用

ω6系脂肪酸に属するアラキドン酸は炎症性メディエーターを産生し炎症を惹起することが分かっています。それに対して抗炎症作用を発揮するのがEPAです。

この事から血中のEPA/アラキドン酸比は動脈硬化や心血管イベントの予測因子となってきます。

EPAが動脈硬化の高リスク患者や冠疾患既往患者において一次予防・二次予防ともに有用であることは日本で行われたJELIS試験で明らかなになりました。

しかし、Alpha-Omega試験では心筋梗塞発症後の患者においてEPAが有用でないとのデータが示されました。

どうしてでしょうか?

その一つの理由として投与されたEPA量が226mg/日と非常に低用量だったことが考えられます。

JELIS試験で投与されたEPAは1,800mg/日です。

そこで今年1月にReduce-it試験というEPA 4,000mg/日の試験結果が論文掲載されました。

その結果心血管疾患高リスク症例において、イベントを25%も抑制することが出来たのです。

以上の結果より

「心血管疾患の高リスク症例では、高用量のEPAが心血管イベント抑制に有効である」

という事が明らかになりました。

EPAのサプリメントはたくさん販売されておりますが、EPAの含有量は残念ながら不十分なものがほとんどであるのが現状です。

コレステロールが高く、その他生活習慣病をお持ちの方や以前に心疾患を罹患された方は、純度が高く高用量のEPAを含有する医薬品を選択されると良いと思います。

また、高リスクでない方はサプリメントやお薬よりも毎日の食事でなるべく魚を摂取していただく事をお勧めいたします。

油の話はまだまだつきません。

またの機会にその他の油のお話もさせて頂きたいと思います。

明けましておめでとうございます

院長の山嵜です。

ブログをご覧の皆様、明けましておめでとうございます。

いつもブログをご覧になっていただき有難うございます。

年末年始はいかがお過ごしになられましたでしょうか?

本日より当院も診療を開始いたしました。

今年もスタッフ一同

「患者様に信頼され、笑顔を届ける事の出来るクリニックに」

を目指し、一丸となって頑張っていく所存です。

至らぬ点がございましたら遠慮なく御教授頂けましたら幸いです。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

横浜マラソン2018に参加して来ました

院長の山嵜です。

朝晩と冷え込んで参りましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか?

少し前の話になりますが10月28日に開催された横浜マラソン2018にドクターランナーとして参加させて頂きました。

昨年もドクターランナーとして参加予定でしたが季節外れの大型台風のため開催が中止となってしまいました。中止のお知らせを残念なようなほっとしたような気持ちで知ったことを覚えています。

横浜市医師会より約40名のドクターが参加し、大きく「ドクターランナー」と書かれた真っ赤なビブスを装着して一般ランナーの方と一緒に走りました。

天候に恵まれ、途中は暑いくらいの気温となりましたので脱水傾向になっている方や、足をつってしまっている方などかなりいらっしゃいました。継続困難とみられるランナーは救護所にご案内するのですが、大会を楽しみにして参加したランナーにリタイアを勧めるのは心苦しい気持ちでいっぱいでした。

大会ではお一人心肺停止となった方がいらっしゃいましたが、通りかかったドクターの処置で救急病院に搬送され、後日談では元気に回復されたとのことでした。本当に良かったです。

フルマラソンの部に参加いたしましたので後半はやはり辛くなりましたが、ドクターランナーと大きく書かれているビブスのお陰か、沿道から「ドクター頑張れーっ」という温かい声援をたくさんかけて頂きました。声援を頂くと自然と笑顔になり、皆さんのおかげで無事に笑顔で走り切ることが出来ました。いやー、声援というのは本当に力をもらえるものですね。

ゴール後には完走メダルを渡されるのですが、昨年中止になった分のメダルも頂くことが出来、何だかとても得をした気分でした。

このような形でスポーツの大会や医療に貢献できることも幸せだなとしみじみ感じた一日になりました。また機会があればぜひ参加させて頂きたいと思います。

昭和大学藤が丘病院防災訓練に参加してきました

院長の山嵜です。

今年の夏は異常な暑さでした。

ようやく涼しく過ごしやすい季節になって参りましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?

先月は防災の日がある9月という事もあり健康教室では「災害時、いざという時どうしますか

?」というテーマでお話をさせて頂きました。

私は青葉区医師会で災害時検討委員会の担当を務めさせて頂いております。

毎月青葉区に震災が発生した時どのような対応を取っていくべきか、様々な議題に対して多職種で会議を開いております。

医師会、薬剤師会、歯科医師会、柔道整復師会、行政、看護師、メディア、無線連絡会、日体大から代表者が参加しての会議です。

災害に対してここまで多職種での連携が取れているのは横浜市でも青葉区だけだと思います。

災害発生時のシミュレーション訓練と言えば「防災訓練」ですね。

皆様の自治体でも定期的に防災訓練が開催されていることと思います。

今回10月21日に昭和大学藤が丘病院で大規模な防災訓練が開催されました。

震度6強の直下型地震を想定しての訓練です。

病院に訪れた被災者を重症度により選別治療する「トリアージ」訓練、また院内の患者様を移動させる移送訓練、区役所内に立ち上げた医療調整本部との無線通信訓練など、多くの訓練を同時進行致しました。

病院は院内スタッフの参加者がとても多く、マンパワーにあふれており非常に感動致しました。

また、医師会から参加された先生方もトリアージや診療に携わり素晴らしい地域連携を見ることが出来ました。

東日本大震災が発生した時に、石巻赤十字病院が素晴らしい対応が出来たのも、偶然か発災前日に防災訓練が開催されていたとの話を聞いたことがあります。

いつ起こるかわからない災害に対して、全員が十分な想像力を働かせ準備をする、簡単なようで非常に難しい事だと思います。

たちばな台病院も災害時協力病院に指定されており、災害時には被災者の方の受け入れを行います。

私たちも災害時に地域の皆様の力になれるよう、病院をあげて災害時に取り組む姿勢をもう一度確認する必要があると改めて感じた防災訓練でした。