2019年02月

川崎横浜循環器不整脈Round Discussion

今日は年に一度の川崎横浜循環器不整脈Round Discussionが新横浜で開催されました。

今回は私が総合司会という事で、特別講演に東京慈恵医科大学 循環器内科 教授の山根先生をお招きし、

「心房細動治療の最前線:根治的アブレーションを行う意味を考える」

というテーマで御講演を頂きました。

山根先生は現在の心房細動アブレーション治療の先駆者のお一人で、電位指標による個別肺静脈前庭隔離の第一人者の先生です。

左心房から肺静脈内への興奮伝播はいくつかのfiberを介して行われている。

という概念を基本とし、そのfiberをring catheterで得られた電位を元に前庭部で焼灼する事により肺静脈隔離を完成させる。

それが電位指標による個別肺静脈前庭隔離術です。

(日本心臓財団HPより)

私ももちろん拡大肺静脈隔離も行いますが、以前よりpoint ablationによる肺静脈隔離術を好んで続けております。

この治療の良いところは、何といっても通電ポイントが少ないため、術後の心房頻拍などがほとんど起こらない事です。

また、手技時間も短縮することが出来ます。

そして肺静脈起源の期外収縮が心房細動の原因である可能性が高い方では、拡大隔離術とほぼ同等の非再発率が得られるであろう点です。

最後に忘れてはならないのはワンポイント、ワンポイントで肺静脈電位が変化する事は、行っている通電に無駄がない証拠にもなり、私たちスタッフのやりがいにもつながります。

今回の研究会には横浜市、川崎市の多数の不整脈専門医の先生にお集まり頂き、各施設での治療ストラテジーをはじめ、とても貴重なお話しをお伺いすることが出来ました。

御多忙のところありがとうございました。

これからも最善の治療方法を皆様に提供できるよう、日々精進していきたいと思います。

1月の健康教室を開催いたしました!

管理栄養士の南です。

本日は2019年最初の「コレステロール」をテーマに健康教室を行いました。

小雨の降る中とても寒い日ではありましたが過去最大74名の方にご参加いただき

ありがとうございました。

予想を超える方にお越しいただき、受付の混雑や配布資料の急きょ追加など嬉しい

悲鳴でしたがご不便をおかけしてしまった方には申し訳なく思います。

今月から講師の山嵜院長を含めスタッフ3名での運営になっておりますが

スムーズに運営できるよう検討してまいります。

本日の内容につきましては、追ってご報告させていただきます。

今日の写真を少々ご紹介!

取り急ぎ開催のご報告をさせていただきました。

次回は、2月28日(木)午前10:00~ たちばな台クリニック4階にて

糖尿病は完治できる? ~食事/運動の可能性と最新の薬物治療~

お誘いあわせの上、お気軽にお越し下さい。

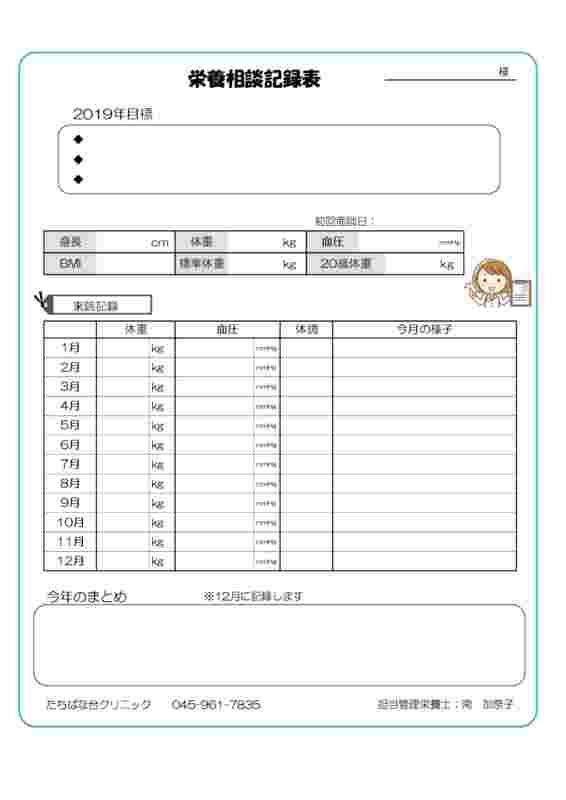

2019年 栄養指導 今年は…

あけましておめでとうございます。

管理栄養士の南です。

2019年がはじまりました。

「一年の計は元旦にあり」といいますが、皆様今年の目標はお考えでしょうか?

私は「怒らない」をテーマにしてみましたが、すでに毎日怒っています…。仕切りなおしてまた今日から励みます!子ども達へ怒らないコツがありましたら是非教えていただきたいです。

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

当院では管理栄養士による栄養指導を実施しております。

初回面談では生活環境や食生活の大まかな内容についてお伺いしております。そこで、課題が見つかれば改善案を一緒に考え次回の面談までに実行していただきます。

面談の回数や頻度についてはおひとりおひとりの状況に合わせておりますので決まった内容はありません。

栄養指導は対象疾患がある場合、主治医の指示により月に1回保険診療にて算定する事が可能です。

私は当院で勤務し7年目になりますが、長い患者様では6年のお付き合いになっています。

毎回の内科通院に合わせ栄養指導をさせていただいておりますが、ある一定の回数を経過した後は

改善を目指すこともありますが、維持していくことに重点が移行することが多くなります。

そこで、今年は1年間の推移が目で見てわかりやすいように初回の1月に目標をたて、12月に振り返って1年をまとめてみようと考えております。

※ご希望については面談時に確認させていただき、負担になってしまいそうな場合は表は使わず従来通りの面談をさせていただきます。

こんな感じで考えてみます。

今年こそ痩せたい!と思われている皆様、お待ちしています!(^^)!

もちろん、体重を増やしたい!という皆様も対応可能です。

メタボと低栄養が混在する現在、抱える課題も多様化しています。。。

ありがとうございます!

すっかりご無沙汰しております。管理栄養士の南です。

秋から公私ともに忙しく、怒涛の日々を過ごしております。

気が付けば12月も下旬となり2018年も残りわずかとなりました。

今月の栄養相談では皆様へ今年1年のまとめのお話をさせていただいておりますが、

私個人としてはまだまだやり残していることが多々あり(おもに自宅の大掃除…)

このまま年は越せません。ラストスパートに期待です!

さて、当院では横浜市国民健康保険の特定保健指導を実施しております。

昨年度より開始し、2年目の今年はおかげさまで現在昨年よりも多くの方にご利用

していただいております。

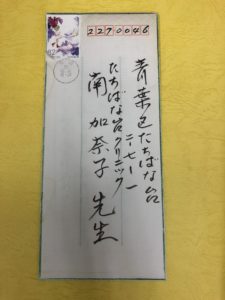

保健指導を終了された方よりうれしいお手紙をいただきました。本当に励みに

なります。掲載の許可もいただきましたのでご紹介させていただきました。

ありがとうございました!(^^)!

今年も残すところわずかとなりましたが、年末27日には今年最後の健康教室

があります。年末のお忙しい時期とは思いますが皆様お誘い合わせの上お気軽に

お越しください。

第25回たちばな台健康教室

止まらないその咳、本当に風邪ですか?

~長引く咳や息切れにはご注意を!~

講師:たちばな台クリニック 院長 山嵜 継敬 先生

日時:12月27日 午前10:00~ たちばな台クリニック4階

健康教室レポート「ロコモを予防しよう ロコモティブシンドロームとは?」

平成30年10月の健康教室のテーマは、

「ロコも予防をはじめましょう ロコモティブシンドロームとは?」

です。

運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態を

「ロコモティブシンドローム(略称:ロコモ、和名:運動器症候群)」といいます。

進行すると介護が必要になるリスクが高くなりますので、日常生活に密着した病気と言えるでしょう。

ロコモは筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、あるいは複数に障害が起こり、「立つ」「歩く」といった機能が低下している状態をいいます。進行すると日常生活にも支障が生じてきます。

人は骨や関節、脊髄、筋肉、神経などによって身体を支えたり、動いたりしています。

こうした器官を総称して運動器といいます。誰しも高齢になれば運動器の機能が低下していくものですが、現代のような高齢社会では、それが要介護などのリスクにつながる大きな要因となってしまいます。そこで、一人ひとりが日頃から自身の運動器の状態を認識し、チェックや早めの対策を行うことで長く健康な身体を維持できるよう発信されたキーワードがロコモなのです。

内臓面から健康を考えるメタボ(メタボリックシンドローム)という言葉はみなさんご存知ですね。ロコモはその運動器バージョン、そう考えればわかりやすいかも知れません。

こんな状態は要注意!チェックしよう 7つのロコモチェック

① □ 片脚立ちで靴下がはけない

② □ 家の中でつまずいたり、すべったりする

③ □ 階段を上がるのに手すりが必要である

④ □ 家のやや重い仕事が困難である

⑤ □ 2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である

⑥ □ 15分くらい続けて歩くことができない

⑦ □ 横断歩道を青信号で渡りきれない

ロコモは、既に国民病とも言える疾患です。ロコモを引き起こす運動器障害には、2つに分類されます。

1つ目は運動器自体の疾患です。

高齢化の進展と共に運動器の障害も増加しています。運動器障害は痛みを引き起こす要因にもなり、関節痛を主訴とする症例では、主に変形性膝関節症があり、これは関節と関節の間の軟骨がすり減り痛みを伴う疾患です。また、骨が弱くなり骨折しやすくなる骨粗しょう症も代表的な疾患です。最近の調査によれば、変形性膝関節症の患者数は2400万人。骨粗しょう症を含めると4700万人とも言われ、運動器疾患の予防は今後ますます重要になってきます。

2つ目は、加齢による機能不全です。筋力低下などが上げられますが、ロコモ中でもすごく筋力低下している状態をサルコペニア(サルコ=筋力、ペニア=低下)と言います。これは、加齢により筋肉量が低下し、筋力低下や身体機能の低下が起こる事です。

サルコペニアを予防するポイントは、「栄養」と「運動」です。

まず、「栄養」では、低栄養に気を付けなければなりません。低栄養とは、体を維持する栄養が足りない状態です。

元気がない・著しくやせている(るい痩)・意図しない体重減少がある場合は、要注意です。低栄養にならないようにするためには、やはりしっかり食べることです。足りない栄養を補うために栄養補助食品を取り入れる事もあります。ご要望があれば、当院の管理栄養士がご相談をお受けしますのでお気軽にお声かけ下さい。

2つ目の「運動」ですが、ロコモサポートドクターの山嵜先生からは、生活のちょっとした合間に出来るスクワットと片脚立ちをご提案させて頂きました。

そして今回は、スペシャルゲストとして鴨志田地域ケアプラザと青葉区役所より3名お招きして、『ハマトレ』をご指導い頂きました。

『ハマトレ』とはロコモを予防するため、横浜市が高齢者の「歩き」に着目して開発したトレーニングです。 高齢者の姿勢や歩き方の特徴から、猫背・姿勢改善、傾きの改善、股関節の伸展、足関節の動き、バランス力の向上の「歩く」に関わる5つの要素を取り入れた20種類の運動からできています。 ストレッチやウォーキングなどとあわせて行うと効果的です。ハマトレの動画をご覧になりたい方は、横浜市のホームページを検索して下さい。また、お住まいの区役所、地域包括支援センターでDVDの貸し出しもしているようです。

いつまでも元気で笑顔でいられるように「ロコモチェック」と「ロコモ予防」をぜひ続けましょう。